運動星球

超人氣女力訓練勁履PUMA DEFY靚漾新色

2019-01-23

全球知名運動時尚品牌 PUMA ,以「DO YOU 我就這樣」的無畏女力形象深植人心,持續鼓勵女孩們跳脫框架,勇於表現最真切的自己,同時引領全球女子訓練風潮,推出多款時尚機能兼具的訓練裝備,滿足女孩們運動穿搭的時尚渴望與舒適需求。邁入 2019 嶄新一年之際,PUMA 為女孩們的運動裝備再升級,將旗下超人氣女性訓練勁履 PUMA DEFY 披上全新靚漾彩衣,以初春 Trailblazer 色調主軸為核心,延伸發展出2019 新色 PUMA DEFY Trailblazer 靚漾訓練鞋款,打破既有規則突破原始設限,自我定義運動時尚;同步也推出 Trailblazer 女力訓練戰服,使用松木綠、櫻花粉、芥亮等春季新色打造街頭率性新潮流,由 PUMA 新女力無畏女孩 Selena Gomez 號召全球女孩們一同加入「不平凡‧我無所畏」訓練行列,跟著 PUMA DEFY Trailblazer 運動裝備一同升級專屬自己的獨特女力魅力。

超人氣女力訓練勁履PUMA DEFY靚漾新色

PUMA DEFY Trailblazer 以 DEFY 為名,將勇敢女力定調為設計主題,打破訓練鞋款的傳統窠臼,跳脫運動鞋的標準外型,將復古老爸鞋的時尚趨勢轉化為 DEFY 加厚鞋底的靈感來源,採用 PUMA 輕量高回彈 PROFOAM 中底科技,有助於腳掌進行 360 度多方向律動,提供即時緩衝保護及絕佳支撐力;一體成形襪套式針織鞋面,讓腳掌與鞋身融為一體,帶來無可匹敵的包覆舒適性。PUMA DEFY 強而有力的時尚外型,讓女孩們成為訓練場域的亮眼焦點,也更顯身型完美比例,今年初春推出超亮眼 PUMA DEFY Trailblazer 靚漾新色,百搭的純白鞋面搭配 PUMA 招牌銀亮光彩彎刀,加厚鞋底更以亮黃點綴更顯時尚潮流。另一款松木綠鞋面搭配薄荷綠拼接純白加厚鞋底,帥氣街頭態度中隱隱透露可愛氣息,無論是搭配訓練服裝或清新裙裝都時尚有型,PUMA 鼓勵女孩們自行定義個人獨特魅力,以 DO YOU 次世代女力態度耀眼穿梭在街頭運動時尚伸展台。

PUMA DEFY Trailblazer

靚漾新色 PUMA DEFY Trailblazer 女力訓練勁履將於 1 月 17 日正式登台,台灣將推出靚漾黃及女力墨綠兩款新色,建議售價 NT$3,380。同步也將推出 PUMA Trailblazer 女力系列訓練勁裝,讓女孩們跟著新女力 Selena Gomez 一起勇敢打破傳統、突破世俗常規,穿上最靚亮的 PUMA DEFY Trailblazer 訓練裝備,寫下自己最 Dare to DEFY 的新女力故事。#DoYou

PUMA 女力代表 Selena Gomez 詮釋全新訓練勁履Defy TZ

PUMA

PUMA®是全球首屈一指的運動領導品牌,設計開發並銷售製造各種鞋類、服裝以及配件產品。擁有70年以上歷史,PUMA為運動史上偉大運動員們設計出無數創新功能性裝備。PUMA的專業運動與運動時尚產品系列涉及足球、跑步、訓練和健身、高爾夫、及賽車領域,同時也與世界知名設計品牌共同合作開發商品,創作出更多新穎的運動時尚產品。PUMA集團旗下品牌包括:PUMA、Cobra Golf、和Dobotex,產品遠銷120多個國家和地區,全球超過13,000餘名員工。PUMA總部設於德國赫爾佐根-赫若拉赫(Herzogenaurach)。詳情請上:http://www.puma.com。

運動星球

韓國諧星李世英只用兩個月健身 奪得MN韓國經典賽Diva比基尼亞軍

2021-05-07

有看過熱門韓劇「請回答1988」的人,一定都對劇中有雙門洞王祖賢之稱的李世英(이세영 )有印象吧!出道多年的她大多數的時間都以諧星的身份在演藝圈闖蕩,但在去年她決定整形擺脫自己長久不滿意的長相,並開始運動接受重量訓練改善身形。在今年3月開始準備參加5月初的MN韓國經典賽,只運用短短2個月的時間就獲得Diva比基尼部門亞軍,並獲得200萬韓圓的獎金。

日前她也大方的展現自己整形之後的眼睛,完美的外型也讓所有的粉絲都大呼神奇。李世英曾經表示,自己會進行整形是源自於從小對於外貌的自卑感,終於在32歲這年下定決心動了雙眼皮、眼睛矯正、上開刀、下開刀及後開刀,基本上眼睛能做的整形手術她都做齊。

李世英日前表示,基本上眼睛能做的整形手術她都做齊。 ©chosun

然而,擁有了漂亮的臉蛋之後她更開始進行運動訓練,並開始學習控制飲食改變不完美的體態,從她在5月3日Instagram上分享的照片可以看到,她將胸、臀、腿及腹肌練出明顯的肌肉線條,搭配上古銅色皮膚,讓整體的身形更佳的健美充滿曲線。同時,她也在Instagram寫下這2個月以來我非常認真的準備 MN KoreaClassic(MN韓國經典賽),在這段時間的每一天我都持續的運動、嚴格管理飲食、充分的有氧訓練及上台前的水份補充,非常的開心能在人生首次參賽就獲得Diva Bikini第二名跟fresheasy賞。

Instagram分享的照片中,可以看見李世英拿著得來的MN韓國經典賽獎牌,並展現出明顯的腹肌以及令人羨慕結實的蘋果臀,同時,她也特別表示「我會更認真準備下次的挑戰。」

李世英一日訓練影片:

資料參考/Instagram、chosun

責任編輯/David

運動星球

8個給進階跑者的高強度間歇訓練計畫

2017-01-19

間歇訓練對跑者來說並不陌生。這個概念很簡單:不是一步一步地鍛煉,而是在短時間、高強度爆發和較長恢復期之間交替進行。雖然在穩定狀態之下的訓練能讓你的心率更穩定,但是一個長跑者或是運動員再高強度與平穩之間的交叉訓練是必要的。

每個人的身體都不同,根據美國運動醫學院的數據顯示,相較於傳統的耐力型訓練,高強度間歇訓練可在短時間內達到同樣的訓練成效,脂肪燃燒效率甚至最多可達 2 倍。以下有6種動態暖身以及8種高強度間歇訓練,每周進行1-2次,每次30分鐘,有助於提升心肺以及跑步的能力。

分為動態暖身及主要課表。每個動作做30秒,休息10秒,共做3組。

分為動態暖身及主要課表。每個動作做30秒,休息10秒,共做3組。

1 吸開合跳

有助於快速高心跳率之外,也有助於肩膀、手臂、腿部等肌肉的鍛練。

©MITCH MANDEL

2 吸上下跳躍

使用雙臂以及雙腳的力量上下跳動,跳30秒。

©MITCH MANDEL

3 吸深蹲跳

雙腳打開,略比肩寬,呈深蹲姿勢預備,雙腳跳起來,回到深蹲姿勢,連續動作,做30秒。

©MITCH MANDEL

4 吸單腿擺盪

雙手插腰,左腳站直,右腳打直前後擺盪,一邊10下,做30秒。

©MITCH MANDEL

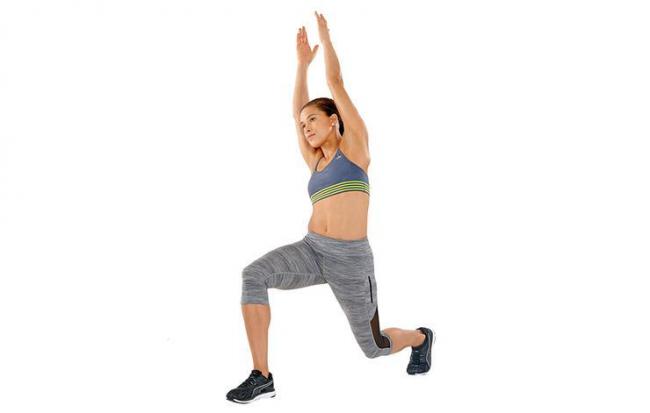

5 吸跳躍式弓箭步

右腳在前彎曲呈90度,左腳在後彎曲呈90度預備,左右交互蹲跳,跳30秒。

©MITCH MANDEL

6 吸平衡訓練

呈四足跪姿,右手左腳往後一步,左手右腳往後一步,連續動作,直到站立為止,再將雙手垂直稱於地面,慢慢攀爬回到四足跪姿。

©MITCH MANDEL

1 吸三點平衡訓練

雙手插腰,左膝微彎,右腳向前點、向右點、向後點,再換右腳微彎,左腳向前點、向右點、向後點,做30秒。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

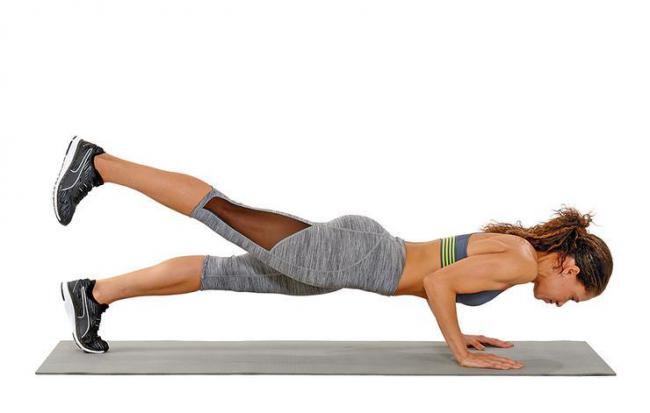

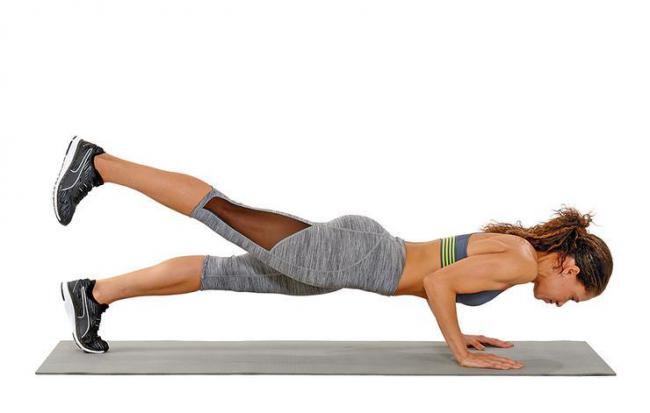

2 吸單腳伏地挺身

雙手打開與肩同寬撐在地上。繃緊腹肌並收緊臀肌,使肩膀至雙腿形成一直線。將一腿抬離地面,將身體往下放,直到胸部快碰到地面。停頓一下,然後回到起始姿勢,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

3 吸弓箭步踢腿

左腳往前跨,維持雙腳膝關節彎曲90度,後腳伸直預備,右腳向上向前踢,左腳需打直,保持身體穩定,左右交替,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

4 吸波比跳與伏地挺身

蹲下雙手撐地,與肩同寬。雙腳往後跳,呈現伏地挺身的預備姿勢,做一個伏地挺身,雙腳向前跳回,起身往上盡力跳高。跳一分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

5 吸啞鈴雙臂練習

雙腳與肩同寬,雙膝微蹲,身體微前斜呈一直線,雙手打直併攏預備,雙手向後拉,手肘彎曲,停留5秒,回到原點,重複動作1分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

6 吸短跑仰臥起坐

平躺於地,雙腳打開與肩同寬,腰部平貼於地面預備,上半身慢慢捲起,右腳彎曲,呈跑步姿勢,慢慢回到平躺姿勢,腰部平貼於地面,上半身慢慢捲起,左腳彎曲,呈跑步姿勢,相互交替約1分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

7 吸啞鈴擺盪

抬頭挺胸站直,雙腳打開與肩同寬,雙手將一只啞鈴持於髖部前方,膝蓋稍微彎曲,將啞鈴置於雙腿間。臀部向後推,然後將臀肌往前推,膝蓋保持微彎,將啞鈴往前擺盪至胸腹部高度。將臀部後推,繼續前後擺盪啞鈴,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

8 吸變化式弓箭步

腳在前彎曲呈90度,左腳在後彎曲呈90度預備,左腳向左邊伸直,停留五秒,再向前彎曲呈90度,右腳向後彎曲呈90度,再向右邊伸直,左右交替,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

©MITCH MANDEL

1 吸三點平衡訓練

雙手插腰,左膝微彎,右腳向前點、向右點、向後點,再換右腳微彎,左腳向前點、向右點、向後點,做30秒。

©MITCH MANDEL

2 吸單腳伏地挺身

雙手打開與肩同寬撐在地上。繃緊腹肌並收緊臀肌,使肩膀至雙腿形成一直線。將一腿抬離地面,將身體往下放,直到胸部快碰到地面。停頓一下,然後回到起始姿勢,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

3 吸弓箭步踢腿

左腳往前跨,維持雙腳膝關節彎曲90度,後腳伸直預備,右腳向上向前踢,左腳需打直,保持身體穩定,左右交替,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

4 吸波比跳與伏地挺身

蹲下雙手撐地,與肩同寬。雙腳往後跳,呈現伏地挺身的預備姿勢,做一個伏地挺身,雙腳向前跳回,起身往上盡力跳高。跳一分鐘。

©MITCH MANDEL

5 吸啞鈴雙臂練習

雙腳與肩同寬,雙膝微蹲,身體微前斜呈一直線,雙手打直併攏預備,雙手向後拉,手肘彎曲,停留5秒,回到原點,重複動作1分鐘。

©MITCH MANDEL

6 吸短跑仰臥起坐

平躺於地,雙腳打開與肩同寬,腰部平貼於地面預備,上半身慢慢捲起,右腳彎曲,呈跑步姿勢,慢慢回到平躺姿勢,腰部平貼於地面,上半身慢慢捲起,左腳彎曲,呈跑步姿勢,相互交替約1分鐘。

©MITCH MANDEL

7 吸啞鈴擺盪

抬頭挺胸站直,雙腳打開與肩同寬,雙手將一只啞鈴持於髖部前方,膝蓋稍微彎曲,將啞鈴置於雙腿間。臀部向後推,然後將臀肌往前推,膝蓋保持微彎,將啞鈴往前擺盪至胸腹部高度。將臀部後推,繼續前後擺盪啞鈴,做1分鐘。

©MITCH MANDEL

8 吸變化式弓箭步

腳在前彎曲呈90度,左腳在後彎曲呈90度預備,左腳向左邊伸直,停留五秒,再向前彎曲呈90度,右腳向後彎曲呈90度,再向右邊伸直,左右交替,做1分鐘。

©MITCH MANDEL