運動星球

單攻玉山來回只花3小時40分的15歲神奇少年

2020-12-31

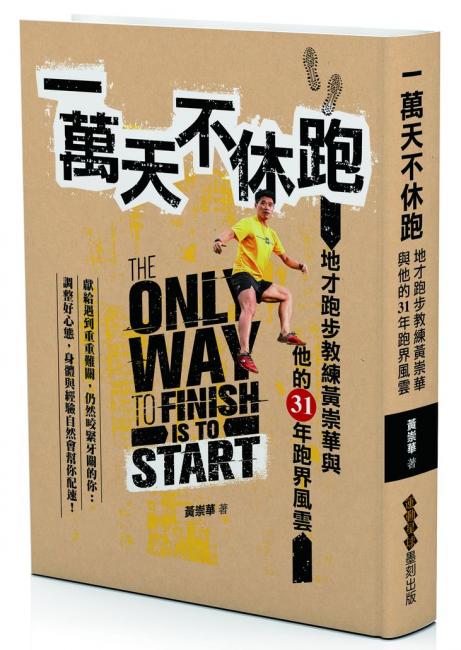

文章摘錄自《一萬天不休跑:地才跑步教練黃崇華與他的31年跑界風雲》「兩張切結書換3952公尺-奧林匹克盃玉山高山馬拉松賽」

賽道上的風景,永遠比終點更精彩迷人;

賽道上的感動,永遠比終點更難以言喻。

圖為黃崇華教練少年時期參與其他高山越野比賽之照片

眼前一片壯麗遼闊,工作人員對我說:「來,先拍一張!」接著問我要不要喝水,我心想「真的很需要,我已經兩小時沒有喝到水了!」最後有點捨不得地多看了一眼。在低溫低氣壓中,我只停留了一分多鐘就趕著離開, 因為我仍在比賽中,所在位置卻是台灣最高峰 — 玉山主峰。

這場賽事由中華民國健行登山會主辦,名為「奧林匹克盃玉山高山馬拉松賽」。我當時越野跑的跑齡約四年,殊不知「越野跑」與「高山越野跑」是兩回事,即便在相同困難度(海拔高度、距離、總爬升、路況、爬升曲線 等)之下,個人運動能力的差異將會展現不同的運動型態。例如運動能力較佳者,運動型態屬於越野跑;運動能力較弱者,則屬於登山或健行,兩者因為運動時間落差極大,所需裝備也截然不同。

玉山單攻從海拔高度約2,610公尺的玉山登山口開始,登上海拔高度約3,952公尺的玉山主峰,總距離約22公里,爬升1,342公尺高度,相當於連續爬2.6座台北101大樓高度;如果精算累積總爬升,可能接近三座台北101。複雜的地形路況以及空氣稀薄等環境因素,讓單攻己不是一件輕鬆的挑戰,還要應變高山變化多端的氣候。

一般登山客會安排兩天一夜行程入住排雲山莊,第二天清晨攻頂後返回。近幾年開始流行單攻玉山主峰,玉山國家公園管理處也開放單日往返申請,但每日僅60位名額限制。單攻因個人運動能力、經驗、裝備等因素,花費時間差異甚大,大部分登山客往返約8-12小時不等,如果能在8小時內完成,屬於登山好手等級;若能在4-6小時內完成,則屬於越野跑好手等級。

玉山高山馬拉松賽的報名簡章清楚寫著「限18歲以上」,當時我明知不符合資格,但運動員的性格就是不到最後一刻絕不放棄! 賽前一天,我心想「反正先去再說,有去有機會」,抱持著試看看的心態前往賽事說明會場,並將命運交給上天。

主辦單位深知這場比賽有相當難度與一定風險,賽前一夜特地舉辦一場賽前 說明會,詳細說明路線困難度與注意事項,所有參賽選手幾乎都到場仔細聆聽。 說明會結束後,我與父親立刻拉住主辦單位負責人,不斷尋求能讓我報名參賽的 任何可能性,我們坐下來商量很久,負責人詢問我的運動能力、馬拉松成績以及登山經驗等,但就是沒有詢問越野跑經驗。因為在二十五年前,台灣運動界還沒 有「越野跑」運動型態一詞,甚至更早期台灣路跑賽簡章中,還常以「越野賽」為活動名稱,但實際上全程皆是一般道路。當時台灣越野賽除了沒有強制裝備(註)的觀念,更沒有GPS衛星定位手錶輔助,僅能倚賴傳統計時碼錶、個人方向感及體力分配經驗,或是參賽者在賽前預先路線勘察,來熟悉賽道與高山變化多端的天候。

最後,負責人經不起我苦苦哀求的攻勢,沈思許久後終於說出:「好吧! 既然你那麼堅持要參賽,父親與當事人都要簽下切結書,我才能讓你報名。」聽到終於可以參賽的我雀躍不已,根本不管切結書的法律效力與嚴重性,隨 手拿了兩張白紙,在大會負責人指導之下,一字一句寫上切結書內容,最後也被要求要親筆簽名、蓋上手印與壓上日期。

切結書內容我早已忘記,甚至根本沒有在記,我只知道不斷與對方再三確認, 如果我得獎是否可比照一般選手,具有錄取領獎資格及完賽證明? 等到對方當場允諾後,我才心滿意足地離開。

由於賽前一天才確定獲得參賽資格,我在訓練上並沒有特別針對性的準備, 僅維持一週早晚訓練6天的節奏、假日參加越野跑團體活動,跑山比例維持在每週4次以上。但我認為如果能做好模擬賽、移地訓練、裝備訓練、高度適應等針對性訓練,雖然不一定能完全反應於成績表現,但一定能將運動風險降至最低,這是高山越野跑競賽最基本也是最重要的觀念。

直到賽前,我只知道總距離約二十多公里、主峰海拔高三千九百多公尺,如果經過排雲山莊就代表快到了,其餘賽道資訊完全不清楚。這是場風險相當高的 賽事,現在回想起當時的我僅憑著一股傻勁。

在補給方面我更是非常外行,可說是幾乎零分。全身裝備跟參加馬拉松一模一樣,不過那時台灣還沒有水袋背包裝備的觀念,為了求速度和成績排名,僅以 最輕便的裝備應戰,全程倚賴大會設立的補給。而大會除了在會場外,賽道上僅在登山口、主峰折返等兩處設有簡易補給。 所幸平常訓練已習慣並適應在2小時運動時間內、30公里距離內可以全程不用補給。不過這有兩項前提條件,第一是訓練前後必須充分補給,讓水分與肝醣充分儲存於人體肝臟與肌肉中(現代跑者過度依賴大會補給,而遺忘身體原 本就擁有最佳的儲存能量系統);第二是紮實的訓練,在相同距離、速度、強度、 氣溫變化之下,實力較佳的選手在競賽途中的身體能量耗損程度相對較低,體重 較輕的跑者能量保存也相對較高。

現在我不會建議一般跑者效仿2兩小時不補給的訓練法則,畢竟這存在一定的風險,也不是完全健康的做法。競技選手與健康運動法則,仍存在一定的衝突與抵觸。不過,不能過度依賴大會補給這方面是肯定的,也是選手訓練的基本原則。

玉山高山馬拉松賽的起終點設於塔塔加遊客中心,出發後很快就遇到山路上坡,我猜主辦單位用意是藉此疏散選手密度,避免在登山口發生選手擁擠狀況, 這也是國內外所有越野賽道設計上的基本程序。

大會鳴槍,選手們從塔塔加遊客中心出發,自己像是無頭蒼蠅地盲目跟從,這條約3公里的山路道路位於海拔2,600公尺高度,跑起來不算輕鬆。所有選手皆爭先恐後,搶在進登山口之前取得最佳位置,到登山口前己不像出發時擁擠,大家也陸續搶入山徑。

不過,因為比賽一開始的卡位爭奪戰,不少選手在折返前,甚至進山徑後不久的上坡段,即發生體力衰竭等狀況,代表大家在體力分配、路線熟悉度,甚至競賽心態等各方面,都還有提升與進步空間。再加上25年前的玉山路況與危險困難度高上許多,多年後我才聽說,玉管處修補許多危險的登山路段,沿路架設不少木棧道與木橋。

進入山徑不久,我的前後就看不到任何選手,只遇見幾位一般登山民眾,因此幾乎是獨自一人在山林中奔跑,遇到較陡峭上坡時,就改以快走前進。不知過了多久時間,我終於來到排雲山莊,賽前得到的賽道資訊顯示,抵達排雲山莊後距離玉山主峰就更近了,只是這最後一哩路、關鍵攻頂段,更加考驗體能與毅力。

峭壁、鐵鏈、大小碎石相繼來打擊挑戰者的決心,這段路我花費了不少時間,也曾多次嘗試切小徑上攻,但數度以滑落失敗收場,只得乖乖沿原路徑而行。就 在不斷遭遇打擊時,終於看見第一名選手吳有家,大幅領先群雄率先折返下山, 此時無疑是對自己注入一劑強心針,不斷告訴自己:「主峰真的不遠了!」

繼續加油、不能放棄,更不能放慢。眼前的霧氣都是自己的喘息,我也終於深刻體會到,在高山上拼鬥、生存,是如此的殘酷與現實。最後聽到前方山頭有眾人呼喊聲音,我才知道即將攻頂。

攻頂那一刻,我聽到大家接連的鼓掌聲,還有人說:「這位好像比較年輕噢!」攻頂後,眼前的壯麗景色沒有讓我淚流滿面、感動不已,心裏只想著:「台灣最高峰長這樣喔,終於看到了!」

大會工作人員先幫我拍一張照片,背景是于右任銅像(後來銅像遭人破壞移除了),接著我趕緊喝了幾杯純水,回眸一眼便趕緊下山,在主峰僅短暫停留一分多鐘。此時我大約在總排前十名左右,換句話說約有十名選手比我更早攻頂。

下山後,我繼續奔跑於高原山林之間。當天所有登山客都知道有這場玉山攻頂比賽,所以在途中遇見我們,都會禮讓比賽選手優先通行,每位選手胸前也都配掛顯眼清楚的號碼布,在遠方即可辨識。

返程途中遇到一處斷崖段,此時前方有兩名登山客看到我迎面而來,立即做出禮讓動作,我也急忙揮手表達感謝之意。但是當我接近時卻發現,兩名登山客面朝峭壁、背朝著斷崖站立不動,但他們的登山背包相當龐大,以致可通過的空間相當有限,我小心翼翼地經過時看著下方斷崖,心想「萬一不小心滑落下去, 就真的掰掰了,我還年輕啊!」此刻才是我在這場比賽印象最深刻的一幕。

驚險萬分地通過後,接著延綿不絕的長下坡似乎沒有上坡輕鬆,可能此時體力已大幅衰退,也可能心態上急於奔回終點失去耐心,無論如何,正好驗證「上 山容易下山難」這句名言。

衝出登山口後還得面對3公里道路,雖然知道完賽已不成問題,總排名也在前段班,但總覺得相當煎熬與折磨,因此衝進終點後的畫面,我著實一點印象也沒有!

跨過終點線,大會準備不少熱湯熱飲,為每位選手驅寒暖身,也慰勞選手的辛勞,此時的粗茶淡飯肯定不亞於平地的美味佳餚。

簡易果腹充飢之後,我聽到大會廣播我的名字—黃崇華! 是的,我獲得分組錄取,準備上台接受頒獎。當屆大會分組範圍相當廣,男子組只分甲、乙、丙、 丁四組,我這組是男丁組29歲以下最年經的組別。 雖然早已忘記自己是分組第四或第五名,但是總時間成績卻記得非常清楚, 因為這場成績與我人生第二場馬拉松,也是人生唯一「破四」(在此指超過4小時)的馬拉松成績相近,總時間4小時10分左右;若從玉山塔塔加登山口至玉山 主峰往返,換算約花費3小時40分。

本場賽事總冠軍吳有家以3小時02分23秒成績,超越上屆冠軍黃世瓊所保持的3小時08分最佳紀錄。而大會登記吳有家選手僅花費1小時45分登頂成功,如果扣掉前段道路約3公里時間,吳有家從玉山登山口至主峰實際登頂時間大約1小時32分(我則花費約2小時07分),此驚人成績雖有當年的報紙為證, 現在卻無法在網路上搜尋到相關紀錄,實為可惜!

據傳,吳有家選手為了本場賽事積極特訓備戰,更提前在賽前一週前往當地適應調整,最終如願奪下冠軍並創下紀錄,實至名歸,更展現台灣數十年越野跑霸主地位。

奧林匹克盃玉山高山馬拉松賽後報導

就在心滿意足地完成玉山登頂任務,捧著獎盃準備驅車離開會場之際,大約下午一點多,大會工作人員、選手,應該說是會場的所有人,包含許多等待的選手家屬不斷議論紛紛。 當我坐上車後,會場才傳開來不幸的消息:大會工作人員接到山上無線電傳回來,一名選手不幸掉落山谷,可能兇多吉少,也有人說已經氣絕身亡! 大會現場可能為了查證消息,也避免還在等待選手返回的家屬過於焦慮,在我們離開前尚未正式宣布這件令人震驚錯愕的不幸消息,我們則帶著遺憾與祈禱離開會場。

賽後一個月,我收到主辦單位寄來一張登頂成功的證書,證書中間放上一張照片,正是我登上玉山主峰的照片。

「一登玉山,二單車環島,三勇渡日月潭」。此三項戶外運動曾是身為台灣人最流行,也是必須做的三大壯遊。

民國82年,也是我15歲的這一年,前後不到兩個月時間就完成了登玉山、跑步環島兩項任務。然而這27年來,卻沒有完成勇渡日月潭最後這塊拼圖。原因無它,當我沒有把握、沒有準備好時,絕不貿然嘗試,更不心存僥倖。

即便我早在15歲就以2小時站上玉山主峰,27年來,我仍然對玉山心存敬畏。

註:強制裝備

越野賽特有的賽事 規範,所有參賽選 手出發前,必須先通過大會列舉的裝 備檢查項目,全部 合格後才能取得正式出賽資格。

責任編輯/Dama

資訊

• 本文摘自莫克文化,黃崇華著《一萬天不休跑:地才跑步教練黃崇華與他的31年跑界風雲》一書。

本書特色

✓ 十餘場經典路跑賽、國家級競賽詳實紀錄

✓ 超過百名台灣近30年馬拉松、田徑、越野跑界風雲人物紙上現身

✓ 退役長跑選手暨資深跑步教練分享對跑步訓練的策略與心法

✓ 以親身案例分析馬拉松、中長跑比賽戰略

✓ 超人氣跑者雷理莎初全馬破3的完整訓練策略大公開

適合讀這本書的人

✓ 跑步教練︰讀完彷彿跟一位資深前輩促膝長談教學理念

✓ 現役與退役長跑選手︰絕對一面讀一面感嘆:「這不是我嗎!」

✓ 路跑、越野跑賽事相關工作者︰深入了解已消失的各大經典賽事規則和舉辦型式

✓ 市民跑者︰沒天賦沒關係!看一名地才跑者如何透過不斷訓練、堅強的意志和比賽戰略贏得勝利,再透過跑步回饋到跑步以外的世界

✓ 一般大眾︰維持31年努力不放棄的經歷,不只能轉化成職場、人生上的養分,更吸引你踏出跑步的第一步!

更多《一萬天不休跑》資訊 請點此

運動星球

專家:騎單車雖然好,但小心造成身體5種傷害!

2019-05-06

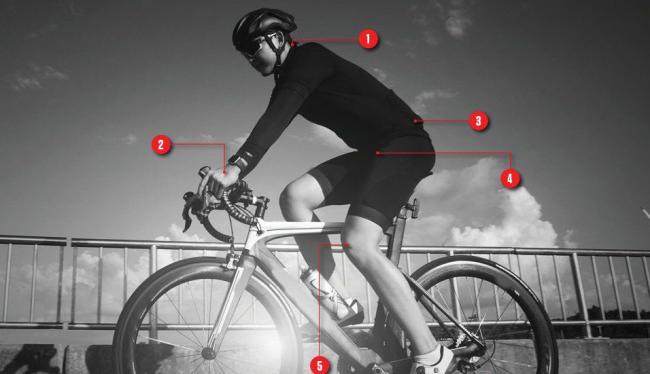

騎自行車被視為一種對健康非常有益的運動,但根據丹麥學者的研究顯示,每周一次、花90分鐘騎單車的人,發生心血管疾病機率雖然降低了24%。但是,會因為在騎行時各種不同的原因而造成運動傷害,尤其是那種騎乘公路長距離的人,都必須特別小心以下5種自行車造成的運動傷害。

專家:騎單車雖然好,但小心造成身體5種傷害! ©bicycling.com

頸椎傷害

騎自行車者容易會讓身體過度傾斜,因為會由一般車身結構設計的問題,為了觀察前方,必然要抬頭仰頸,而這是一種強迫性姿勢,期時間下來可能會造成頸部肌肉緊張!當頸椎關節和肌肉長期充滿緊張感時,容易疲勞、損傷,並且造成頸椎或頸部肌肉不適或是發炎。

腰部傷害

騎單車時,人體的腰部負擔是最重的!如果騎車時把單車的坐椅調得過高,此時容易造成騎車時臀部過度左右扭擺,長時間下來,會引起腰肌疲勞損傷,如果習慣了這種姿勢並養成俯身習慣,甚至很可能會形成駝背進而影響體態。

尾椎與臀部傷害

正常人坐位時,受力的支點是兩側臀部堅強粗大的坐骨結節,尾骨基本懸空且不承重。而在正常情況下騎車,臀部以坐骨結節著力,但當路面不平受到顛簸落下時,臀部難免向前滑動,會使坐骨結節落空在兩側,而一旦坐骨結節長時間承受不合理的摩擦、擠壓、負重時,長時間下來可能會導致創傷性滑囊炎的發生,而這種滑囊炎大多發生在一側坐骨上,這可能與騎車時姿勢的不平衡有關。此外,當騎自行車碰到路況不好時,也容易因為顛簸的關係,讓尾骨成為全身承重的支點,以及受到頗大的重力,在反覆與堅硬的坐墊相撞後,有可發生折斷或與骶骨分離的狀況。

然而有些車手為了挑戰自我極限,時常嘗試超過體能的長距離騎乘,很可能會因此而造成肛門括約肌拉傷甚至發炎,而肛門括約肌主導排便功能,所以括約肌發炎非常麻煩,除了使用藥物外,還要每天坐浴泡熱水,且坐姿勢不能再壓迫到傷口,至少得3~6個月才能痊癒。

手部傷害

因為騎自行車可能造成的手部傷害主要有兩種,第一種是尺骨神經病變(Ulnar neuropathy),主因是在騎行中上肢長時間受壓且運動量極小,導致上肢的血循環減少,再加上抓握下把手時,尺骨神經的過度延伸所導致手部出現痲痹、無力或小指發生疼痛等狀況。第二種則是常見的腕隧道症候群(carpal tunnel syndrome),主要原因為抓握把時,壓力直接傳達到主控拇指、食指、中指及一部分無名指的正中神經所致,造成手麻、手指疼痛、無力的情況。

膝蓋傷害

騎單車原本是對膝蓋非常理想的運動方式,在騎行時,膝蓋伸展幅度是在其正常活動範圍內,基本上不會承受任何壓迫,也不會受到外力的衝擊。不過也有研究顯示,當騎車者騎姿不當時,膝蓋可能會受傷,特別是膝蓋外側容易罹患髂脛束症候群,這種原因導致的傷害占所有因騎車造成運動傷害的15%左右。

如何防止騎車造成的運動傷害?

而要防止這5種騎自行車時的運動傷害,此時就要注意騎車的姿勢與使用的單車規格。

第一:騎行時要採取上體較低,頭部稍傾斜前伸的姿勢,而雙臂要自然彎屈便於腰部弓屈,降低身體重心,同時防止由於車子顛簸而產生的衝擊力傳到全身

第二:在騎行時,雙手必須輕而有力地握住把手,同時臀部也要坐穩車座位。

第三:為了保證正確的騎行姿勢,必須根據自己的實際情況,車輛、車座、握把都是必須要盡量符合舒適。

第四:如果是長時間騎行的話,應該每個小時要下車伸展身體,一旦遇到路面顛簸不平時,最好是下車推車步行,然而長途騎行得人一定要量力而為,不要逞強造成運動傷害。

如何防止騎車造成的運動傷害? ©bicycling.com

資料來源/HERO HEATHLY&HOPE、BICYCLING

責任編輯/妞妞

運動星球

極地超馬好手林義傑自創品牌「SUPERACE」 訴求自我超越

2016-10-28

極地超馬好手─林義傑推出機能時尚服飾品牌SUPERACE,從運動員的經驗與需求出發,並結合機能性、環保與時尚設計。昨(10/27) 品牌正式發表,熱愛運動的名模好友王心恬出席發表會,身著SUPERACE演繹運動時尚之美!品牌更以百萬打造全球唯一結合「行動補水x O2O概念試衣間」的行動展示車,將於11月26日「SUPERACE RUN愛水守護日」路跑活動中,讓跑者們隨時補水!凡報名參加路跑賽,就能得到SUPERACE Eco-lor機能布料背心一件、手攜式水壺套等好禮。該品牌商品11月起將於SUPERACE品牌官網,以及實體店家夥伴如拓荒者、277自轉車等通路販售,價位從NT$ 880元~NT$ 8,680元之間,無論設計到用料質感都屬上乘,是熱愛運動又注重生活品質的你不可或缺的運動配備!

極地超馬好手林義傑推出機能時尚服飾品牌SUPERACE,運動名模王心恬到場力挺。

SUPERACE依專業跑者需求與規格設計 兼具風格與品味

品牌創辦人林義傑以自己是運動員的需求出發,全程參與產品研發和設計,從布料、設計及細節,親自測試到滿意為止。林義傑提到,跑者需要輕巧、透氣、排汗以及符合需求的裝備,SUPERACE與台灣紡織界機能性布料大廠興采與南緯合作,生產具備專業機能性的風格運動服飾及配備。高端軟殼外套類採用高密度三層貼合技術增強防水、抗風效果的科技面料(科技面料3L,從外到內是織物層、防水透氣材料層、保護層),具有抗皺、抗撕裂性,堅固耐用,不僅能阻隔外面的強風滲入體內,另一方面又能將身體的汗氣排出,達到真正的乾爽舒適。使用咖啡紗布料,更強化了吸濕排汗、防臭、防晒等功能,讓喜歡戶外運動的名模王心恬直說:「觸感就像第二層肌膚一樣舒適,而且透氣性極佳,無論從事何種運動,都要穿著SUPERACE。」特別的設計巧思還有,在領口邊緣處加入耳機線穿孔功能,後背也有鑰匙口袋設計,方便收納運動時隨身的重要物品。SUPERACE品牌總監成家嘉表示,產品線包含了專業路跑與越野服裝和配備,延聘專業流行服飾設計人才精心打造,滿足臺灣人越來越高的運動需求。

除了舒適透氣的質料,多功能的設計體貼運動者的各項需求展現巧思,另主打環保材質不傷肌膚,大人小孩都可以安心穿著。

守護水資源 SUPERACE 百萬打造行動補水車

SUPERACE用嚴苛標準與守護地球的決心創立品牌,將「守護」視為品牌精神的一環,持續推動關懷地球水資源,每年SUPERACE在台灣、內蒙、寮國、吳哥窟規劃4大站極地超級馬拉松賽事,並響應國際巨星麥特戴蒙所創立的water.org基金會,藉以落實守護地球水資源的行動。在產品面,SUPERACE的布料特別選用「南緯實業」Eco-lor環保省水染色技術機能性紡織,在製程中可大幅減少80%排水量 與60%碳排放量;SUPERACE除了產品使用環保製程之外,更強調實際行動,百萬打造全球唯一結合「行動補水X O2O概念試衣間」的行動展示車,也在記者會上首度公開亮相。展示車包含了一個特別的創意,除了是可移動的補水站,同時也是品牌試衣展示間,另外更結合Online to Offline的行動銷售功能,未來品牌補水展示車將陸續於各大賽事會場或跑友聚集的大型運動場地,免費提供補水服務。

SUPERACE品牌精心打造的「行動補水X O2O概念試衣間」的行動展示車不但是一台行動展示間,還是一個可移動的補水站。

「行動補水X O2O概念試衣間」內部陳設。

訴求環保,只要您攜帶水壺來跑步,都能前來補水。

今年11月26日,SUPERACE將於新北市微風運河廣場,舉辦品牌第一屆大型路跑「SUPERACE RUN愛水守護日」路跑賽,除了表達守護水資源的理念外,結合「行動補水X O2O概念試衣間」的品牌展示車,也會到活動現場讓參賽跑者隨時補水!創辦人林義傑:「每年五百多場的路跑活動中,所耗費的紙杯量非常驚人,台灣每年丟棄的紙杯高達15億個,屬於複合材質的紙杯回收不易,這場活動我們將不提供紙杯,希望大家改用水壺,一起用行動來守護唯一的地球。」品牌特別為此設計一款手攜式水壺套要送給跑者,它可以輔助運動中手拿水瓶的不便利性,更可隨時補充水也不浪費任何一個紙杯。活動目前已吸引數千人報名參加。

推廣超馬賽事之餘,林義傑對於環境守護等議題亦投注許多心力。

SUPERACE官網:superace-sport.com

SUPERACE RUN愛水守護日

date 2016年11月26日(六)

time 早安場-上午8點開跑、晚安場-下午4點起跑

place 新北市微風運河廣場

race 10公里、5公里

web 報名請上 活動網站

time 早安場-上午8點開跑、晚安場-下午4點起跑

place 新北市微風運河廣場

race 10公里、5公里

web 報名請上 活動網站