運動星球

研究:多運動減緩DNA衰老、減少發炎 這樣動讓你的細胞保持年輕

2021-02-17

無論你有多健康,隨著年齡增長,身體狀況自然會漸漸衰退,但其實我們可以靠努力降低衰退幅度,讓自己即便老去仍能繼續奔跑、開心運動。據一項發表於《實驗老年醫學》的新研究指出,運動可使 DNA 老化標記「端粒」的縮短過程減慢,運動員的端粒比同年齡人更長、具有更高的抗氧化能力,也意味他們的細胞比一般人更年輕。

研究:多運動減緩DNA衰老、減少發炎 這樣動讓你的細胞保持年輕

端粒 Telomeres

我們可把 DNA 染色體之於端粒,比喻為鞋帶與其上方的塑膠鞋帶頭。端粒會罩住染色體的末端,保持染色體的完整性、防止它們磨損,並控制細胞分裂週期,研究推測和細胞老化有明顯關聯。

事實證明,端粒會隨著年齡增長而大幅衰減、變短,也增加細胞衰老機會,進而引發一系列問題,例如傷口癒合緩慢、阿茲海默症風險升高…等。

前述發表於《實驗老年醫學》的新研究為統合分析研究,刊載於 2020 年12月《實驗老年醫學 the journal Experimental Gerontology》。研究人員分析 11 項研究報告,比較同一年齡區段共 240 名的 30 歲以上運動員以及 209 名非運動員的「端粒」長度,其中, 30 歲以上運動員平均參加 16.6 年的高階競賽。

該研究發現,運動員體內的端粒不僅比同年齡人更長,且具有較高的抗氧化能力,也代表他們體內的慢性炎症更少。此外,久坐不動並不是端粒變短的唯一可能因素。發表於《衰老 Aging》期刊的一項研究發現,COVID-19 重症患者的端粒明顯較短,推測是由於病毒感染抑制患者組織再生,這可能是重症患者肺部造成如此嚴重長期損害的原因。

所有身體活動都有助於保護端粒、減緩細胞老化

前述新研究顯示,保持身體活躍,尤其是高水平的活躍,可以減少上述各種問題的風險;簡言之,運動會減慢端粒縮短的過程,也隨之減緩你的細胞老化。

不過對於一般人而言,保持端粒強健並不是一個常見的健康目標,因為至今沒有「端粒追蹤器」之類的技術,可以讓我們知道自己的努力是否能讓端粒頭好壯壯﹖研究人員、德國薩爾蘭大學醫學博士 Christian Werner 則指出,端粒的強健可與保持肌肉質量、關節健康、骨骼密度等關連,而這些都可以通過運動訓練來實現。Werner 其他研究中發現,耐力運動和間歇運動對端粒長度的影響特別有效,但最大重點是,所有身體活動其實都有助於保護端粒、減緩細胞老化。

資料來源/Runner's World, Experimental Gerontology Volume 146

責任編輯/Dama

運動星球

睡眠障礙容易讓肥胖、高血壓與糖尿病風險提高!

2024-04-11

前面帶大家看了睡眠障礙所造成的睡眠不足狀態,會對免疫系統及日常生活帶來什麼樣的影響。只是伴隨著鼻塞的睡眠障礙還有一點應該要知道的,那就是具有中長期侵蝕身體,引發各種併發症的風險。

睡眠不足或睡眠障礙,會出現各種併發症的問題及風險!

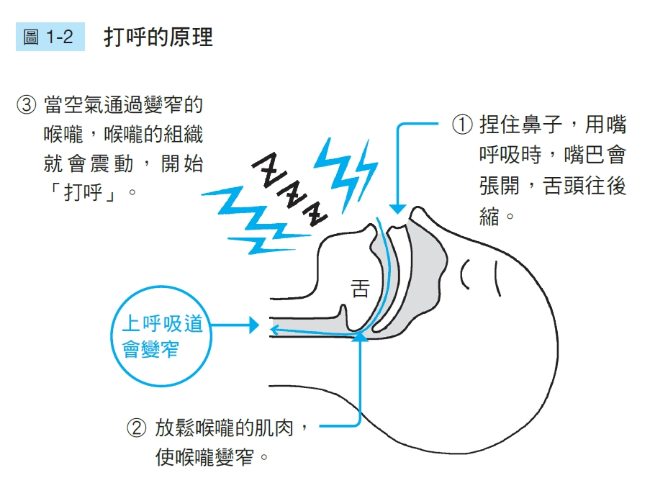

捏住鼻子,用嘴呼吸時,嘴巴會張開,舌頭往後縮。同時會放鬆喉嚨的肌肉,使喉嚨變窄。當空氣通過變窄的喉嚨,喉嚨的組織就會震動,開始「打呼」。 因此不妨把打呼想成是「捏住鼻子,用嘴呼吸」。

當空氣通過變窄的喉嚨,喉嚨的組織就會震動,就會開始出現「打呼」的症狀。

當上述的狀態愈來愈嚴重,導致呼吸道堵住,就會無法呼吸,這就是所謂的「睡眠呼吸中止症」。一旦呼吸困難,就會覺得不舒服,變得淺眠,因此肌肉會繃緊,好讓呼吸道打開,維持呼吸,可是一旦進入熟睡的狀態,肌肉又會放鬆,呼吸道又會堵住,呼吸又會中止─當上述情況一再重複,讓患者整晚都無法熟睡。

若一直處於呼吸中止的狀態,血壓會升高,循環系統就很容易出問題。

大家應該知道,人醒著的時候通常是交感神經較活絡,睡著時則換副交感神經較活絡。在這個前提下,血壓會在早晨上升、睡眠中下降。

然而,如果睡眠中處於呼吸中止的狀態,大腦會難受地醒來,導致交感神經變得活絡,血壓上升。一旦重新開始呼吸又會恢復原狀。一整晚如此反反覆覆,睡眠呼吸中止症的人就寢時血壓會一直變動。從血壓在夜間大幅變動的特徵可以看出來,為什麼睡眠呼吸中止症的併發症之一就是高血壓。整晚劇烈變動的血壓,會對心臟及血管造成非常大的負擔。

睡眠呼吸中止症的併發症之一就是高血壓,會讓大腦會難受地醒來!

眾所周知,睡眠呼吸中止症也會造成動脈硬化。據說是因為睡眠中一直處於氧氣無法充分傳導到全身的狀態,導致血管發炎、動脈硬化。

動脈硬化會引起各式各樣的疾病。除了心肌梗塞及狹心症等心臟病以外,也容易引發腦中風、腦出血、蜘蛛網膜下腔出血等腦血管疾病、主動脈剝離或慢性腎臟病等等。

另外,即使不到診斷為睡眠呼吸中止症的程度,倘若繼續處於慢性睡眠不足的狀態,還是會增加罹患各種疾病的風險。

根據日本厚生勞動省公布的《促進健康的睡眠指南.二○一四版》(厚生勞動省健康局於平成二六年三月實施)指出,睡眠不足會提高肥胖、高血壓、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群等發病的風險,縮短睡眠時間的實驗也證明睡眠不足會產生不安及憂鬱、被害妄想等等,導致認知功能降低,而認知功能在調節情緒及維持有建設性的思考能力、記憶力上至關重要。

無論是短期還是中長期,如欲保持身心健康、充分發揮與生俱來的工作能力,一定要充分地攝取高品質的睡眠。

資訊

• 文章摘自莫克文化, 黃川田徹 著《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」:日本鼻科權威醫師30年實證,戒掉用嘴呼吸,讓你增加深度睡眠、一夜好眠!》一書。

日本鼻科權威黃川田徹醫師,三十年來,治療超過14,000人的鼻塞,發現很多健康問題,其實是因為我們忽略了「用鼻子呼吸」的重要性。

作者透過最新醫學研究和超過三十年的看診經驗,發現睡眠品質與鼻子呼吸是否順暢息息相關。因為鼻塞而來看診的患者,高達七成都有睡眠障礙的問題;而治療鼻塞後,有八成患者的睡眠品質都獲得了顯著改善。

更多《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」》資訊

責任編輯/林彥甫

運動星球

解決疫情下惱人的「新冠失眠」 做這種運動讓你更好睡

2022-06-27

人的一天約有 1/3 時間都在睡覺,睡眠時段的重要性足以影響我們的另外 2/3 天。不過,COVID-19 爆發後,根據近兩年的國際期刊研究顯示,約有 1/3 的新冠肺炎患者會在確診甚至康復後出現所謂「新冠失眠」(Coronasomnia / Covid-somnia);另外台灣睡眠醫學會「2022 年台灣 COVID-19 影響國人睡眠調查」發現,疫情後全台有 1/5 民眾對睡眠感到不滿意,較疫期前增加近 17%。有失眠症狀的比例則從疫情前42.9% 上升至 59.7%。讓我們先了解「新冠失眠」是什麼,再試試用運動找出解決之道。

解決疫情下惱人的「新冠失眠」 做這種運動讓你更好睡(圖僅為喻意) ©Matthew Henry on Unsplash

什麼是新冠失眠?

新冠失眠比起典型與壓力相關的失眠症更加複雜,因為它不僅與 COVID-19 疫情有關,還涉及因疫情而發生的其他所有變化。以下是美國行為睡眠醫學心理學家 Michelle Drerup 博士曾在媒體受訪時的說明。

新冠失眠是指 COVID-19 大流行引起的壓力相關的睡眠問題,不過在此提醒,任何類型的壓力通常是失眠、難以入睡或是睡到一半醒來後無法重新入睡的主要誘因,但壓力對我們的影響層面更廣,包含生活的各層面,睡眠是其一。除了失眠,壓力過大也會影響你的夢,因為壓力和焦慮影響著大腦處理的方式,許多人比以往做更強烈的夢,而壓力大的夢境可能導致起床後更有壓力。

新冠失眠的情況不只呈現在台灣睡眠醫學會的調查。在英國 2020 年發表的研究顯示,該國失眠人數從 1/6 增加到 1/4;而中國的失眠率在封鎖高峰期從 14.6% 上升到 20%。另根據美國睡眠醫學學會的研究,2020 年前五個月在美國有 277 萬次 Google 搜尋「失眠 (insomnia)」,比前三年同期增加 58%。顯見疫情期間的失眠情形已是世界各國都關注的問題。

新冠失眠的原因

首先談 COVID-19 疫情流行期間壓力指數飆升的原因,包括孤獨感、經濟困難、兼顧自己工作和孩子就學的育兒挑戰等等。至於睡眠障礙的增加,主因是疫情期間帶來的壓力和焦慮增加,包括不確定性,以及我們接觸到不斷湧現的疫情相關訊息。

再者,因為居家隔離、居家上班上學、避免大型集會、戴口罩等措施,讓我們無法進行正常活動,也導致人們待在室內的時間更長、少接觸陽光,卻增加暴露在螢幕藍光下的時間,使調節生理時鐘的褪黑激素減少;另一方面,日常生活已被打亂,整天在家可能一直睡覺,或是在白天過多次、過長的小睡,這些都影響著我們的生理時鐘,可能對許多人的睡眠產生負面影響。

至於部分 COVID-19 確診者出現長期失眠狀況,但美國疾病管制與預防中心(CDC)並未將這種睡眠障礙列入常見症狀中。Drerup 博士解釋,比起感染病毒,與疫情相關的壓力是人們失眠更可能的原因。

長期居家導致人們待在室內的時間更長、少接觸陽光,卻增加暴露在螢幕藍光下的時間 ©Mert Kahveci on Unsplash

新冠失眠如何影響你的健康

壓力和睡眠不足都會對整體健康產生巨大的負面影響,尤其是對免疫系統。當一個人長期睡眠不足,免疫力往往會降低,對病毒的感受性則增高。另一方面,睡眠不足對情緒調節和心情產生負面影響,尤其如果我們已對病毒感到壓力,那麼睡眠不足就會加劇這種壓力。在認知上,擁有健康的睡眠往往會有更好的認知功能,而記憶力和決策力會因為睡眠不足受影響。身體的其他部位也會因長期失眠,導致心血管和代謝相關問題惡化,包括體重增加、糖尿病和高血壓等風險增加。

這樣運動讓你更好睡

心肺耐力和有氧運動、力量訓練以及瑜珈,都是能有效改善睡眠的運動,尤其走路、跑步、高強度間歇訓練等有氧運動,被證實可以促進更好的睡眠。但為了晚上睡得好,專家提醒,因為體溫和心率的關係,在白天運動比晚上對睡眠更有幫助!

1. 白天有氧運動讓身體放電助睡

美國睡眠研究員暨行為睡眠醫學學會委員會成員 Christina Pierpaoli 指出,在白天進行劇烈、中等強度甚至輕度的有氧運動來消耗能量,例如走路、游泳、做家務等,可刺激一種叫做「腺苷」的物質,這種物質會增加睡眠壓力,而白天的能量消耗意味著有更多的睡眠壓力,並且通常會改善睡眠。簡單來說,白天適度放電、消耗自己的電量,能轉化成更快、更深層而穩定的睡眠。

在白天進行劇烈、中等強度甚至輕度有氧運動消耗能量,可刺激「腺苷」,增加白天的睡眠壓力並改善晚上的睡眠 ©Andrew Tanglao on Unsplash

2. 30-45 分鐘中等強度運動助調節夜間體溫

體溫和睡眠直接相關,夜間體溫會自然下降,向身體發出睡眠的信號。心理學家暨失眠治療臨床醫師 Candice Seti 建議,你可以做一些事情來幫助體溫觸發睡眠,運動就是方法之一。運動時體溫會升高,這種溫度上升會持續幾個小時,接著開始穩定下降,這種下降可與身體的自然晝夜節律一起進行,並有助於促進睡意。

想達到上述體溫狀況,可在睡前 3-6 小時進行 30-45 分鐘中等強度的有氧運動,但切忌睡前才做運動,否則可能導致更多睡眠障礙問題。如果運動離睡眠時間太近,可在躺平之前至少 45 分鐘淋浴並恢復正常體溫,以便讓身體完全放鬆。

資料來源/Cleveland Clinic, healthline, 中國醫藥大學新竹附設醫院

責任編輯/Dama