運動星球

你有也退化性髖關節炎嗎?透過 2個方式就能快速進行自我檢測!

2022-10-21

現今,無論在日本或台灣約有400萬人受退化性髖關節炎所苦,其中約有9成的患者是女性。然而,退化性髖關節炎是一種會隨著時間不斷發展的疾病,在進行後續追蹤的過程中,髖關節會開始變形,造成跛腳和無法正常行走等情況,疼痛亦會加劇,最終患者將面臨抉擇「是否接受手術治療」的難關,因為通常醫師會告訴你「若想完全根治,唯有接受手術治療」一途。

你有也退化性髖關節炎嗎?透過 2個方式就能快速進行自我檢測!

退化性髖關節炎是一種會隨著時間不斷發展的疾病。在進行後續追蹤的過程中,髖關節會開始變形,造成跛腳、無法正常行走等情況,疼痛亦會加劇。最終患者將面臨抉擇「是否接受手術治療」的難關,因為醫師會告訴你「若想完全根治,唯有接受手術治療」。

其實想治療退化性髖關節炎,並非只有手術這個單一選項。只要及早接受「關節囊內矯正」等適當的治療措施,使滑液恢復活力就有100 %的機率能夠痊癒。

髖關節與滑液的功能

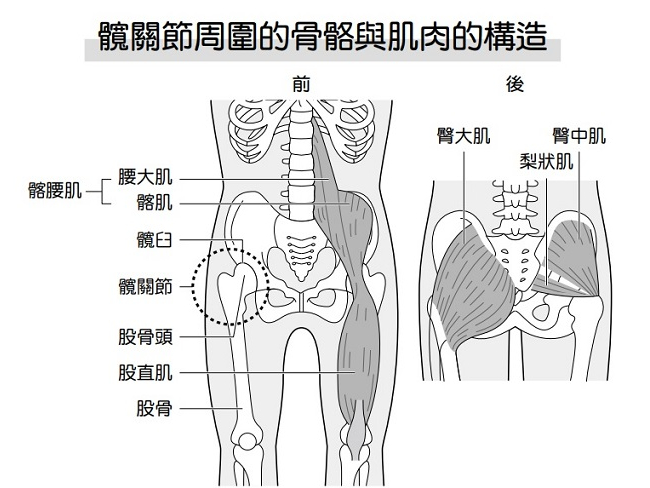

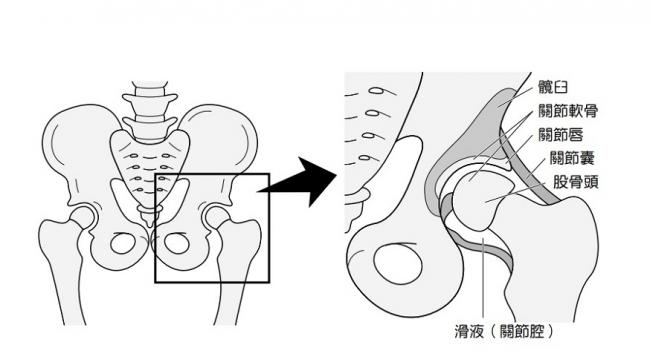

要了解及改善退化性髖關節炎,首先對髖關節的構造與功能需有一個基本的認識。髖關節是連接人體軀幹和下肢的大關節,由股骨上方球形的「股骨頭」與骨盆上的杯狀凹槽「髖臼」組合而成。肩關節也有類似的結構,但髖關節的凹槽更深,因此也更為穩定。髖臼和股骨頭的表面包覆著具有彈性的「關節軟骨」,可以緩和體重的負荷及來自地面的衝擊力。

髖關節周圍的骨骼與肌肉構造。

此結構讓身體得以做出「站立」、「走路」、「坐下」等動作,甚至可以靈活地彎曲或伸展身體,大腿外伸內收、雙腳開合也能活動自如。

滑液的重要性

話說回來,大家知道髖關節長在身上的哪裡嗎?髖關節是指身體軀幹與雙腳相連的整個區域, 其中包括「鼠蹊部」與「臀部下緣」髖關節無時無刻都承受著巨大重量。僅僅只是站著,包含頭部在內,整個上半身的重量都會施加在關節上,每當進行走路、跑步或跳躍等動作時,髖關節就會受到震動及衝擊。雖然肉眼看不見,因此有點難以理解,但髖關節一直在幕後默默耕耘著,這就是為什麼髖關節那麼容易出問題,而幫忙減輕負擔的就是「滑液」。

健康的髖關節在關節腔內都會充滿著滑液,能幫忙減輕髖關節的負擔。

在健康人體的髖關節中,關節腔內充滿了足夠的滑液, 但由於老化或意外等各種原因,滑液將逐漸減少,髖關節的緩衝功能便會隨之衰退。髖關節的緩衝功能一旦減弱,骨頭間相互摩擦,最終恐怕會導致誘發退化性髖關節炎的問題。

關節自我檢測方式

只要及早給予適當治療,退化性髖關節炎的症狀便能獲得顯著改善。反之,若是置之不理或處置不當,有30%的患者的病程將在10年內進展至中期,嚴重影響日常生活,陷入無法逆轉的窘境。及早發現、及早治療對髖關節的保健與其他大多數的疾病並無二致。接下來,請利用2種確認髖關節狀態的自我檢測方法。

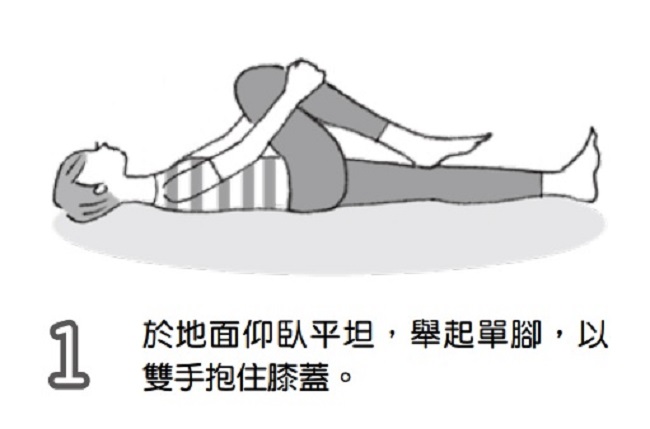

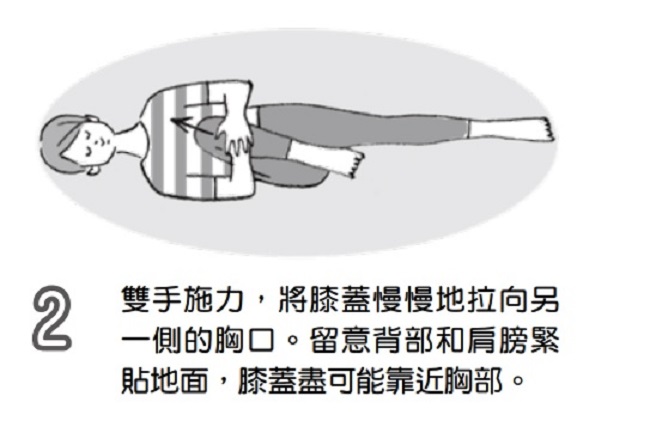

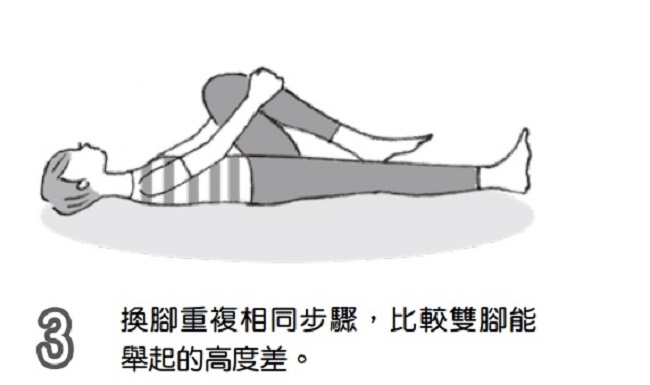

關節自我檢測1.

雙腳都能夠靠近另一側的胸部,即代表髖關節功能正常,但如果左右腳的檢測結果有落差,則表示髖關節有了異常,難以靠近胸前那隻腳的髖關節可能無法正常分泌滑液。

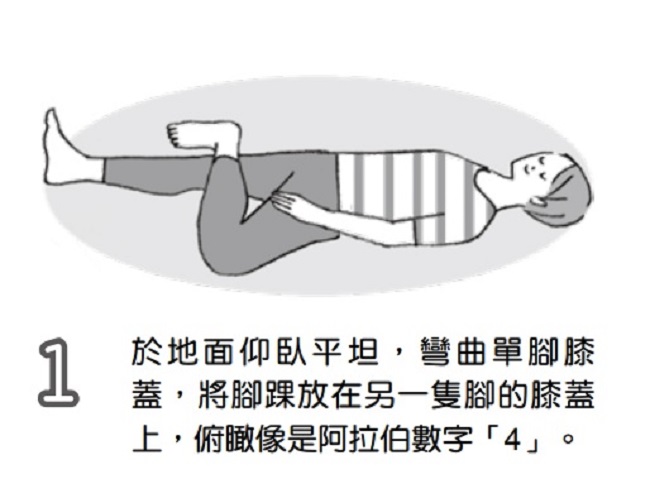

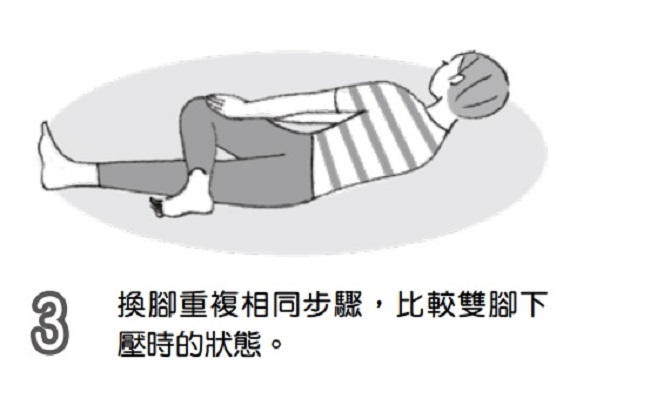

關節自我檢測2.

如果在下壓膝蓋時,髖關節會感到疼痛,這就是該側髖關節發生異狀的證據。一旦病程進展至中期或晚期時,僅僅只是彎曲膝蓋就會感到髖關節疼痛,無法進行本測試的後續步驟。

經檢測發現問題,請儘早接受治療與照護。

資訊

• 文章摘自莫克文化 ,酒井慎太郎著、徐詩涵譯《改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操》一書。

【本書特色】

★退化性髖關節炎,是一種會隨著時間逐漸進展的疾病!

不盡早學會保養,你的關節將很快會亮起紅燈。

隨著年紀的增長及滑液分泌的減少,關節軟骨的修復能力也會隨之下降。當髖關節緩衝功能衰退,就會開始直接承受來自自身的體重及來自地面的衝擊力;最終當髖關節活動力變的困難、卡頓時,關節周圍的韌帶和肌腱就會受到拉扯損傷,甚至會演變成骨骼的磨損變形,只能靠開刀或安裝人工關節來解決。

【詳細收錄20個居家伸展操+2個自我檢測】

▲2個關節自我檢測

▲3個網球按摩法

▲5個雙腿體操

▲12個自我伸展操

★動作完全圖解!在家也能自我照護的超實用「伸展體操」

本書採用「簡易版關節囊矯正」技巧,讓任何人都可以在家進行的伸展體操!你可以從基礎的「腳跟推壓體操」開始恢復髖關節柔軟彈性,再運用「網球伸展操」、「網球滾動按摩法」、「雙腿墊高體操」來展開髖關節,對同時罹患退化性髖關節炎及坐骨神經痛的人特別有效。

• 更多《改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操》資訊 請點此

責任編輯/David

優活健康網

失眠與睡眠呼吸中止症交互影響!專家教你辨識症狀與治療策略

2025-12-19

許多人常感到明明很累卻睡不著,或被家人提醒睡覺時會打呼、甚至會喘不過氣,常以為只是壓力大或年紀老化影響睡眠品質。但醫師指出,這些看似常見的小狀況,其實可能是被忽視的「失眠合併睡眠呼吸中止症」(COMISA)。換句話說,當失眠與阻塞型睡眠呼吸中止症同時出現,不只造成睡眠障礙,更可能對身體健康產生更大的負擔。

5成患者同時失眠與呼吸中止

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師暨睡眠中心執行長方麗娟表示,根據國際研究顯示,約有3~5成的睡眠呼吸中止症患者同時有入睡困難、淺眠、半夜驚醒等失眠問題;在長期失眠的族群中,也有約3~4成其實合併有睡眠呼吸中止症。這群患者往往被誤以為只是焦慮或情緒緊張,事實上,他們在夜間卻同時面臨「呼吸受阻」與「神經過度覺醒」的雙重干擾。

方麗娟舉例1名55歲的女性個案,在就診時自述平時工作繁忙,近年睡眠品質越來越差。患者形容「入睡要2個多小時,好不容易睡著又常常驚醒」,早上起床後會有頭痛、口乾、胸悶等症狀,家人還發現她夜裡會突然安靜幾秒後大力喘氣。

方麗娟指出,起初患者以為是因為更年期或壓力大所導致,直到接受睡眠檢查後發現,她的睡眠呼吸中止指數(AHI)高達每小時22次,屬於中度阻塞型睡眠呼吸中止症,睡眠效率只有68%,腦波顯示整晚覺醒次數明顯偏高。

失眠與睡眠呼吸中止交互影響

方麗娟提到,當夜間氣道反覆塌陷、呼吸受阻導致血氧下降時,大腦為了維持呼吸會喚醒身體,導致睡眠中斷;而失眠又使神經系統過度警覺,連輕微的呼吸變化都可能引發覺醒,造成病人陷入一種「越想睡越睡不著、越焦慮越淺眠」惡性循環。

此外,血氧波動使心臟釋放利尿激素(ANP),導致夜尿頻繁;交感神經過度活化則引起血壓不穩與心悸。方麗娟提醒,失眠合併睡眠呼吸中止症(COMISA)不僅影響睡眠品質,還可能對身體健康造成多重影響。

研究顯示,COMISA患者比單純失眠或單純睡眠呼吸中止症的患者,其罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病等的風險更高。方麗娟說,若僅依賴安眠藥,呼吸中止仍會持續發生,白天疲倦、注意力差的情況都無法獲得改善。反之,若只配戴正壓呼吸器治療睡眠呼吸中止症卻未處理失眠,可能會因太清醒而難以適應呼吸器。

改善失眠可搭配正壓呼吸器

方麗娟表示,COMISA治療重點在於「整合」,臨床證據顯示,先進行失眠的認知行為治療(CBT-I),降低焦慮、重建睡眠節律,再搭配正壓呼吸器(CPAP)治療,雙管齊下效果最佳。若仍難入睡,可在醫師評估下短期使用低劑量助眠藥物。透過教育與支持,讓病人理解「改善睡眠品質」並非只靠藥物,而是需要重建生理與心理的穩定節奏。

方麗娟提醒:「打呼的人也可能失眠,失眠的人也可能缺氧。 當兩種情況同時出現,代表呼吸與神經系統都在夜間失衡。」要恢復真正的好眠,不是睡得久,而是讓身體重新學會「睡得深、睡得穩」。若有入睡困難、半夜常醒、白天疲倦、夜間打呼或喘氣的情況,應該儘早尋求專業評估與治療。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

滾筒加按摩球 重點放鬆臀部肌群

2017-05-18

久坐少動的生活模式,往往讓臀部缺乏活動而產生許多問題。運用滾筒做按摩,可以讓我們在運動前將臀部肌肉暖開,恢復柔軟性,避免抽筋等等狀況;而運用按摩球,可以幫助我們以局部重點按摩的方式,將臀部某一小塊肌肉做放鬆處理。兩者一起實施,便可以避免不良生活習慣所造成的臀肌糾結疼痛!

長時間久坐,會讓維持身體直立的臀部肌群缺乏活動。滾動這個區域能恢復髖部的柔軟性,進而穩定下背部和膝蓋。很適合納入健身之前的例行暖身運動。

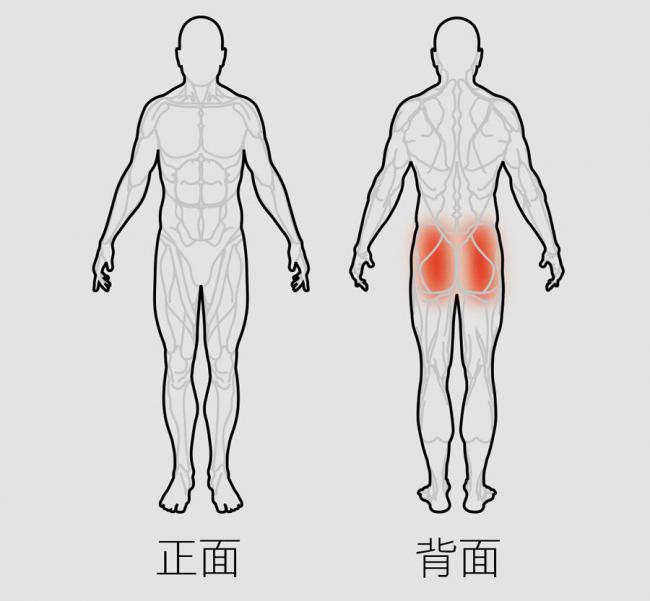

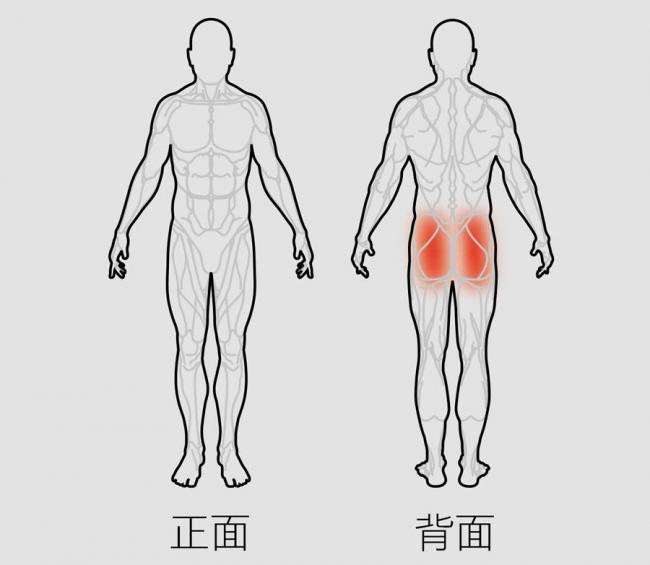

目標肌群

這個運動主要針對的是位於骨盆後側的臀大肌、臀中肌、臀小肌。臀部肌群具有維持身體穩定直立的作用。

這個運動主要針對的是位於骨盆後側的臀大肌、臀中肌、臀小肌。臀部肌群具有維持身體穩定直立的作用。

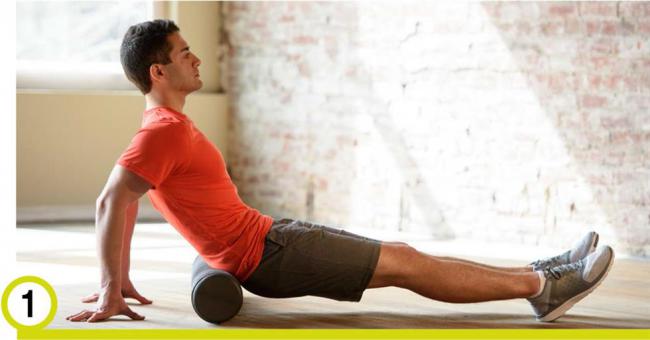

1

坐在滾筒上,雙手置於身後的地板以支撐身體。雙腿朝前伸直。

使用滾筒可有效按摩臀部。

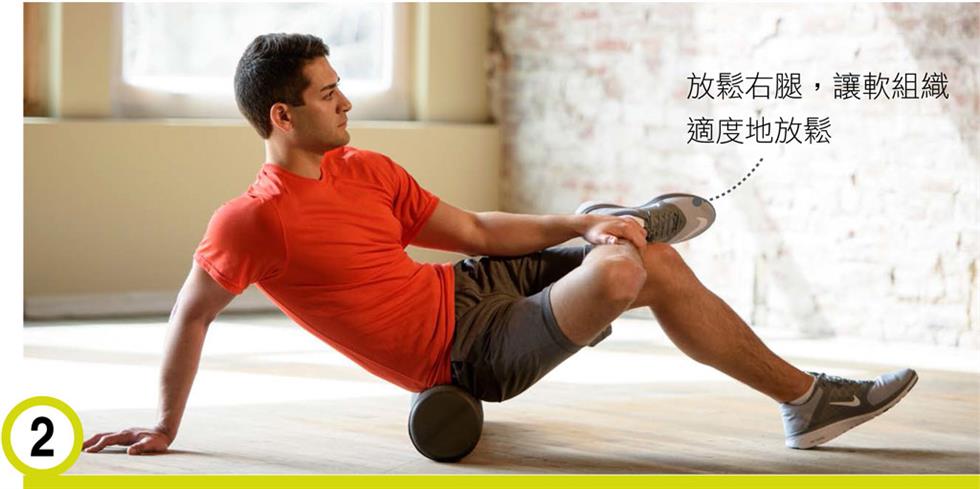

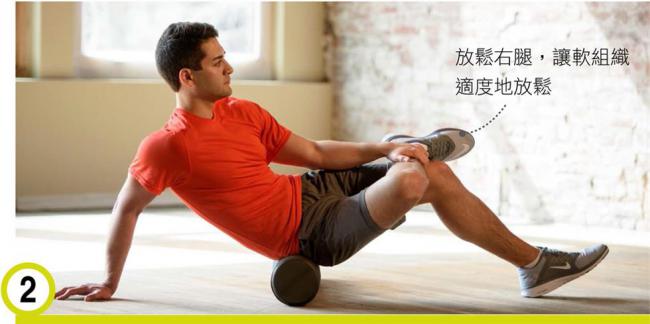

2

將右腳踝放在左膝蓋上,將重量移至右側臀肌。左膝彎曲以增加壓力。

用滾筒按摩臀部時,將一腳放在另一腳膝蓋上,以身體重量強化按摩力道。

功效

這個運動能夠紓緩因坐骨神經過度受到壓迫,而產生的坐骨神經痛,因為坐骨神經正是從臀部肌群下方通過。

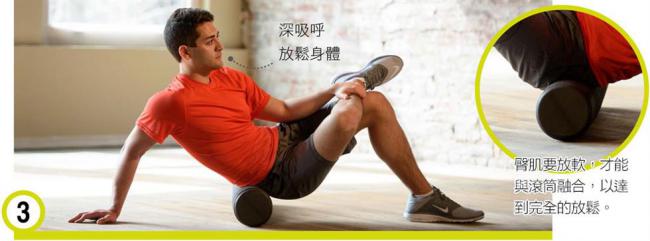

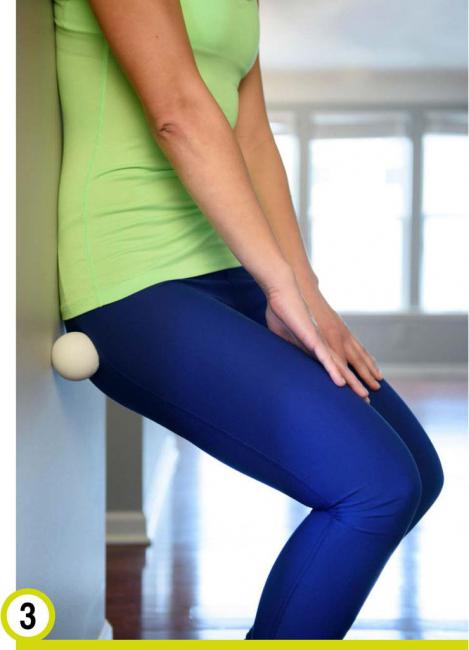

3

利用右手臂的推力和左腳的拉力,將滾筒往後滾動至腰部位置。

滾動時保持身體穩定。

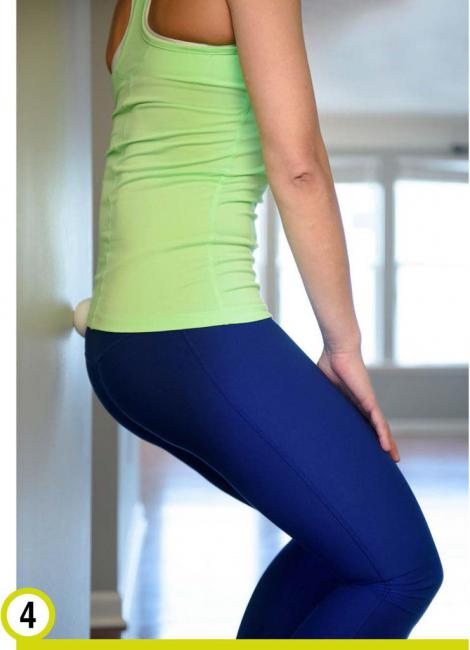

4

身體往前讓滾筒滾到大腿頂端,持續讓滾筒在整個右臀來回滾動 20 到 30 秒。

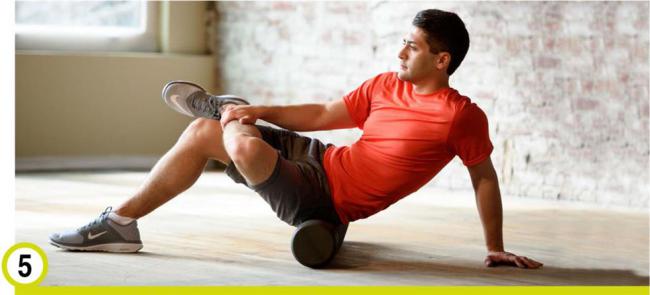

5

換左邊膝蓋彎曲,重複相同動作按摩左側臀肌。

生活中有許多動作 ( 也包括缺乏運動) 會導致整個臀肌中產生一些結節。雖然滾筒能讓臀肌恢復柔軟性,但按摩球更適合針對肌肉結節處做重點按摩,讓肌肉更健康並免於疼痛。

目標肌群

這個運動主要針對的是臀大肌和臀中肌,用於支撐髖部以上的身體直立,並有助於骨盆穩定。

這個運動主要針對的是臀大肌和臀中肌,用於支撐髖部以上的身體直立,並有助於骨盆穩定。

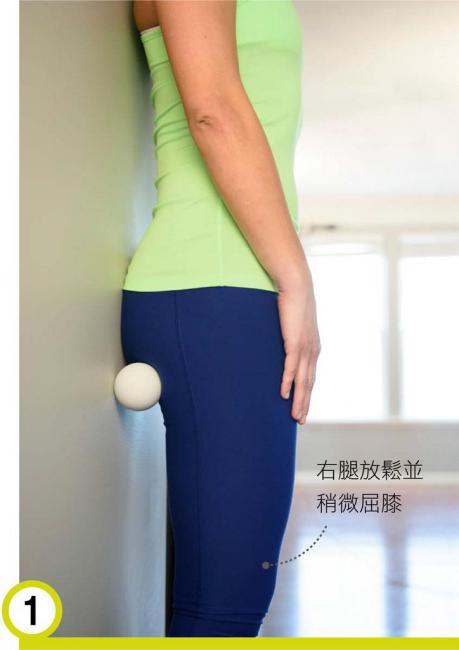

1

身體站直,把按摩球夾在牆面與右臀部肉最厚的地方。臀部向後往球上靠。

2

彎曲膝蓋,讓球滾遍整塊臀肌。若找到任何疼痛點,就以繞圈方式按摩該處 20 到 30 秒。

3

骨盆稍向右轉,將按摩力道集中在右臀肌的外側。讓球滾遍整塊肌肉,並針對特別疼痛的點轉動按摩 20 至 30 秒。

4

將球移至左側臀肌,重複相同動作。

tip

為了避免臀中肌缺乏運動,在久坐一段時間之後,必須走動散步一下。一直坐著,會讓臀肌的血液循環不良,進而導致肌肉結節的產生。

書籍資訊

◎圖文摘自旗標出版,Sam Woodworth 著作《滾筒運動圖解聖經:強化核心肌群・肌筋膜放鬆・專屬運動課表・消除激痛點》一書。

♥ 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,告訴你如何運用可滾動的滾筒,去治療因職場或休閒活動帶給身體的副作用。

不要放任不良的生活習慣危害到自身的肌肉系統,參考此書內容可讓身體恢復到最健康、最快樂、最柔軟靈活的狀態,補好身體容器的破洞,再度回到精力充沛的生活。

特色:

1. 最完整的滾筒運動指引,全圖解強化核心肌群,肌筋膜放鬆,專屬運動課表,消除激痛點。

2. 體適能專家、健身教練、物理治療師一致推薦。

3. 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,適合因職場與日常不良習慣造成的疼痛調整之用。

4. 軟精裝裝訂可攤平閱讀,亦方便操作時參考。

•旗標科技《滾筒運動圖解聖經》 請點此

◎圖文摘自旗標出版,Sam Woodworth 著作《滾筒運動圖解聖經:強化核心肌群・肌筋膜放鬆・專屬運動課表・消除激痛點》一書。

♥ 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,告訴你如何運用可滾動的滾筒,去治療因職場或休閒活動帶給身體的副作用。

不要放任不良的生活習慣危害到自身的肌肉系統,參考此書內容可讓身體恢復到最健康、最快樂、最柔軟靈活的狀態,補好身體容器的破洞,再度回到精力充沛的生活。

特色:

1. 最完整的滾筒運動指引,全圖解強化核心肌群,肌筋膜放鬆,專屬運動課表,消除激痛點。

2. 體適能專家、健身教練、物理治療師一致推薦。

3. 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,適合因職場與日常不良習慣造成的疼痛調整之用。

4. 軟精裝裝訂可攤平閱讀,亦方便操作時參考。

•旗標科技《滾筒運動圖解聖經》 請點此