運動星球

改善無氧運動能力可能是讓你跑得更快的關鍵

2016-08-03

研究發現,提高無氧體適能的表現可以給越野超馬拉松選手超越競爭對手的優勢。

新的研究顯示,提升你的無氧代謝能力,除了能提高你的有氧代謝能力,還能幫助長跑運動員跑得更快更好。

加拿大賽門·弗雷瑟大學(Simon Frasier University, SFU)的研究人員測量了10位男性越野馬拉松運動員的有氧和無氧代謝能力,從而發現,一個運動員的賽前無氧運動能力是決定誰可以用最快時間完賽的關鍵因素。

有氧體適能是指身體在運動時以氧氣作為主要的能源,並持續一段時間的中低強度運動方式,如以一個舒適的步速跑步時所發生的能量燃燒。無氧體適能則是運動時提供能量的代謝路徑與氧氣無關的短時間高強度運動。顧名思義,人體在無氧運動時,不以氧氣作為提供能量的來源,如在跑步比賽結束時以衝刺的方式到達終點。

這10位跑者年齡、體重與身高皆相仿。他們的有氧代謝能力透過在跑步機上跑到力盡的方式來做測量,而無氧代謝能力則通過騎自行車測力計來測得。

SFU研究小組的一名成員邁可·羅傑斯 (Michael Rogers) 說,「我們所有的參與者都完成了這場「比賽」。該研究推測,有著較高無氧運動能力的受測者,同時也被預測能以更短時間完賽。回溯結果顯示,有54%的受測數據證實了這項推測。」但他也提到,需要進一步的研究來解釋其他46%的差異。

研究結果表明,長跑運動員平日訓練的目標除了自己的有氧代謝能力之外,應該還要提高他們的無氧代謝能力。

「通常情況下,無氧代謝能力可藉由高強度、短時間的訓練來增強,例如上下坡反覆衝刺訓練,」羅傑斯說。該小組還提出了一個新的觀察:在一些超級越野馬拉松賽中,選手們高強度的運動能力能以大於80至85%的最大預測心率維持好幾個小時。這對於大眾來說是新的發現,因為「通常我們會認為在這些賽事中,選手們會以相當低的運動強度在進行比賽,」羅傑斯補充道。

運動星球

膝蓋外側痛? 一次搞懂ITBS髂脛束症候群成因、症狀、治療與預防方法

2019-03-21

無論你跑者或是自行車騎士,當你在跑步或騎車時,膝蓋外側突然刺痛或灼熱痛,痛感甚至傳到大腿、髖關節,這時就要懷疑是否罹患許多跑者心中永遠的痛-髂脛束症候群(ITBS),也可說是外側的「跑者膝」。

膝蓋外側痛? 一次搞懂ITBS髂脛束症候群的成因、症狀、治療與預防方法

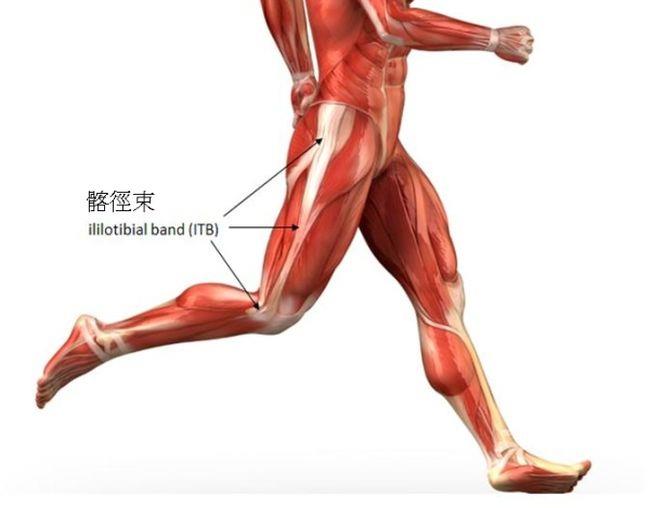

髂脛束(ITB)的主要功能

髂脛束是連接股骨外上髁(大腿)和邊脛骨(小腿)之間的韌帶,又長又粗,隨著膝蓋彎曲、伸直的運動被往前、往後拉扯,功能包括:

1.對膝蓋的外部方面提供靜態穩定性。

2.控制內收運動和大腿的減速作用。

慢跑期間,髂脛束完成上述任務需約每分鐘90次,換算4小時的馬拉松賽期間約2萬2000次。

髂脛束(ITB)位置 ©小沙吉醫師的部落格

為什麼發生ITBS?

髂脛束症候群(Iliotibial Band Syndrome, 簡稱ITBS)佔與跑步相關的傷害達12%,在單車騎士的過度使用傷害中佔15%;對跑者而言,80-90%膝蓋外側痛的元兇正是ITBS。佔比之高,主因跑步和騎單車時髂脛束受到過大壓力。

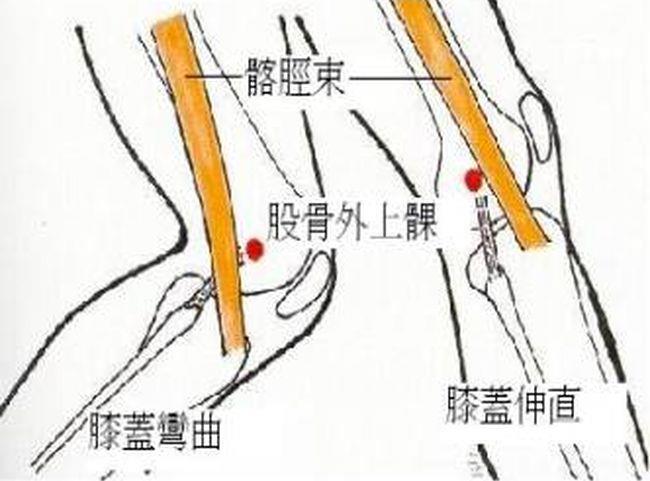

進一步解釋,每當膝蓋伸直,髂脛束會向前移動至股骨的外上髁的前面,而當膝蓋彎曲大於30度, 髂脛束會向後移動至股骨外上髁的後面;當膝蓋反覆運動,髂脛束與股骨外上髁不斷摩擦,發炎而產生疼痛現象,即為ITBS。簡而言之,ITBS是由髂脛束反覆穿過股骨外上髁所產生的傷害。

膝蓋運動時,髂脛束與股骨外上髁不斷摩擦 ©愛鄰復健科診所戴銘宗物理治療師

ITBS常見症狀

1. 承重活動時,特別在膝蓋彎曲30度承重狀況下膝蓋外側會產生疼痛,尤其上樓梯、跑步時疼痛加劇,在股骨外上髁處(膝蓋外側)有痛點形成。

2. 膝關節做彎曲和伸直活動時,股骨外髁常出現摩擦聲或腫脹現象。

3. 感覺韌帶往上移位,10分鐘內立刻疼痛。

©小沙吉醫師的部落格

ITBS高危險族群

高危險群包括女性、長跑者、自行車運動員,以及膝外翻(XO型腿)、髖外展肌無力者。內在因素包括骨架結構及臀部肌肉失能,外在因素則與訓練方法有關。

以骨架結構分析﹕女性因為天生骨盆較寬,有較大的股骨脛骨夾角,容易摩擦到股骨外上髁而造成ITBS。同理,XO型腿因為骨頭排列問題,也容易磨擦到脛骨外側的構造而導致ITBS。

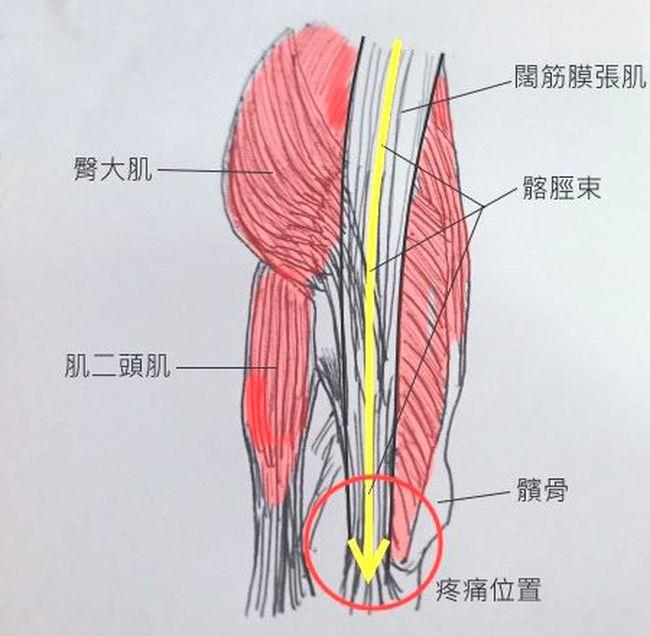

以肌肉能力分析﹕近年越來越多研究發現,臀肌失能對ITBS有著相當大的影響。髖外展肌無力,也就是屁股無力的人,在每次單腳著地時,臀肌穩定的功能要由擴筋膜張肌(也就是常見緊繃的那條)代替,久而久之造成擴筋膜張肌過度緊繃,導致ITBS。

以訓練方法分析﹕當我們知道ITBS因為髂脛束反覆穿過股骨外上髁(膝部反覆伸曲摩擦)而產生,長跑者必然是機率最高的一群,其中初階跑者必須特別小心!因為初跑者身體肌腱韌帶尚未適應訓練,又可能較不懂控制而突然增加跑量或衝太快,成為罹患ITBS比例最高的一群。自行車騎士也易發生,雖然騎自行車不是與地面高衝擊性的運動,但要視自行車的座艙設定(bike fitting)是否有問題。

其他可能的危險因子﹕跑鞋選擇錯誤、爬過多的上下坡、常跑在微微傾斜的路面而不自知,這些不當的外在環境都有可能增加罹患ITBS的風險。

治療與緩解方法

物理治療方式包括儀器治療、徒手治療以及運動治療,需依照各種患者狀態、由物理治療師評估後建議。儀器治療包括超音波、雷射治療、冰敷/熱敷包、紅外線、電療等,可在急性期減緩疼痛、發炎,並促進組織癒合。

徒手治療是利用治療師的特殊評估或系統性的評估方法,如懸吊治療Redcord, FMS, SFMA等,來找出特定關節活動度障礙、筋膜緊繃、關節半脫位等問題;再以治療師的手法如本體神經伸展術、徒手復位等治療。

運動治療方法相當多元,在病人高度配合下效果非常顯著。常見的居家運動如下肢肌群的伸展運動、閉鎖性肌力訓練(如半蹲站、上下階梯)。運動治療的好處是可以訓練核心肌群,往後對預防許多運動傷害都是有益的,這也是一般被動的復健所無法達到的效果。

此外,若選擇復健科醫師治療方式,包括增生療法(注射PRP或高濃度葡萄糖來刺激組織加速修復,需多次治療)、震波治療(非侵入性的治療,使用高能量的氣動技術或是壓電效應、電磁感應法,擊出震波,目的是促進血管新生、提高新陳代謝、加強組織再生) 、藥物治療(口服抗發炎藥物,以舒緩症狀為主,適合急性發炎時使用,但ITBS不適合長期服用藥物治療)。

下肢肌群的伸展運動,如瑜珈鴿式 ©yogatime.tv

預防方法

要預防ITBS發生,在運動前後都需要適當的熱身與緩和運動;進行跑步或需大量膝關節活動的運動(如騎腳踏車、上下樓梯)時,必須有適當的休息;在運動當下應穿著柔軟舒適,且適合自己足型的運動鞋。

給重返運動場ITBS患者

1. 返回運動場前,至少要無疼痛達2周以上。

2. 對於重回跑場的跑者,練跑時應先在平地訓練,最好是PU操場。

3. 距離必需循序漸進慢慢增加,不建議做多樣訓練,如跑步合併跑斜坡、游泳、騎單車等。

4. 訓練之間須間隔1天。

5. 若需要穿戴足部或膝部輔具,應正確穿戴。

資料來源/堡醫師的運動傷害診療室、睿閎物理治療所、愛鄰復健科診所 、杏誠復健診所、中正高工健康中心

責任編輯/Dama

運動星球

台灣首度舉辦Challenge Family三鐵亞太錦標賽 11/18激戰台東

2018-11-14

2018 Challenge Family亞太錦標賽將於這周日(18日)在台東活水湖舉辦,這是台灣第一場鐵人三項亞太錦標賽,將有亞太地區8個國家10場賽事匯聚台東,賽事獎金總額高達130萬台幣,分齡菁英選手更可爭奪2019世界錦標賽資格,吸引近千名鐵人參加,更成為最多鐵人三項菁英選手參賽的賽事。

台灣首度舉辦Challenge Family三鐵亞太錦標賽 11/18激戰台東

自2015年起,Challenge Family亞太區執行董事羅威士(Jovi Lo)接下Challenge Taiwan國際鐵人三項賽事,至2018年已創下單場亞洲賽事最多人次(超過4,500人)參賽紀錄。Jovi表示,他認為台東是台灣鐵人三項勝地,賽道的美一定要讓全世界鐵人知道,因此不斷向Challenge Family總部爭取在台東舉辦亞太錦標賽。同時在台東縣長黃健庭大力推動與台灣賓士的支持下,2018年初正式取得亞太錦標賽舉辦資格,讓國際看見台東的絕美賽道。

Challenge Family亞太錦標賽這次邀請曾在IRONMAN鐵人三項世界錦標賽中,拿下三次女子冠軍的Mirinda Carfrae,以及他的丈夫、也是今年度IRONMAN世界錦標賽職業男子組第四名的Timothy O’Donnell。這對鐵人夫妻10月剛完成舉辦於夏威夷KONA 的IRONMAN世界錦標賽,緊接著來台出席亞太錦標賽,共同推廣台灣三鐵運動產業。

Challenge Family亞太錦標賽邀請到曾在IRONMAN鐵人三項世界錦標賽拿下三次女子冠軍的Mirinda Carfrae及其丈夫Timothy O’Donnell (今年度IRONMAN世界錦標賽職業男子組第四名)