運動星球

久坐族動起來,一分鐘改善腰酸背痛

2016-09-22

根據一項調查報告發現,長期久坐會導致內臟脂肪逐漸堆積,引發慢性發炎、代謝症候群,造成肥胖,並增加血栓形成風險,引發腦心血管疾病,如果繼續久坐不起,恐成為短命一族。

而現代社會越來越多的「宅男宅女」和辦公室「久坐族」,在享受坐得舒坦的同時,也不得不承受久坐帶來的不利影響─體溫下降。與之相反,運動不僅會使血液循環更加順暢,更能促進身體所有細胞、組織的代謝,因而體溫也得以保持溫暖。

上班時長期盯著電腦的姿勢工作已經導致我們身體機能受損,而下班還後懶洋洋坐在沙發上看連續劇、打電動、使用3c產品,對人體傷害更大。

久坐 ©epicstretch.com

脊椎運動可以有效的改變我們長期久坐所產身的問題,它可以減緩我們背部的痠痛問題,而脊椎運動可以帶來更持久療癒的效果。當你發現自己因為長期久坐的姿勢不良導致脊椎有問題,一定要開始做脊椎運動,預防勝於治療,不然長期久坐帶來痠痛將會一輩子跟著我們。

久坐的壞處

1 頸椎長期固定姿勢,容易退化

2 肌肉量變少,身體變差

3 關節柔軟度變差

4 血管逐漸硬化

5 容易肥胖脂肪增多

關於楊琦琳老師太P力脊椎體況管理運動學苑 執行長

TPM國際脊動健康管理事業 執行長

TPM脊椎運動墊 專利發明人

財團法人脊椎損傷潛能發展中心 脊動講師

TutorABC兒童脊動專題講座 講師

世界國際健康管理學會 脊椎體況管理主委

民視、東森、蘋果日報脊椎體況管理 媒體專家

台北市體育學院休閒運動管理 碩士

曾任台北榮民總醫院 護理師

曾任松山醫院加護病房 護理師

著作:體重管理自己來,快樂享瘦一輩子

優活健康網

夜間亮光影響血糖代謝!滑手機追劇也可能提高糖尿病機率

2025-12-19

天氣轉涼,很多人喜歡洗完澡後,鑽進被窩滑手機、追劇,一不小心沒關燈就睡著,小心夜間亮光影響,恐增加罹患糖尿病的機率。醫師指出,研究顯示,手機裡的藍光會刺激眼睛,使褪黑激素分泌量減少,長期在亮光環境中入睡,罹患第2型糖尿病的風險最高可能增加 67%。

只是在被窩滑手機,有這麼嚴重嗎?初日診所家庭醫學專科醫師魏士航表示,這項刊登於《柳葉刀區域健康—歐洲》(The Lancet Regional Health – Europe)的研究,由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。

研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量,結果發現,若長期於於夜間暴露在光線下越多,罹患第2型糖尿病的風險越高。若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比,暴露在最亮光線環境的族群,第2型糖尿病風險更是整整高出整整67%。

夜間亮光影響血糖代謝

魏士航說明,夜晚的人造光(Light At Night),包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等,會干擾體內的生理時鐘,抑制褪黑激素分泌,讓身體無法進入休息狀態,進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定,身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作,糖尿病風險自然提高。

許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖,但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。魏士航指出,當身體的晝夜節律被打亂,不僅會睡不好,還會影響白天精神與食慾,讓人更容易攝取過多熱量,導致體重上升與代謝惡化。良好的睡眠與環境光線管理,應與飲食和運動並重,才能真正維持血糖穩定。

4招落實正常作息減少疾病風險

想讓打亂的生理時鐘重新回到健康作息,魏士航建議可從下列4個方向調整:

營造適合的睡眠環境:保持臥室黑暗,必要時使用遮光窗簾或眼罩,並確保室溫舒適,有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。

控管電子產品使用時機:睡前1小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕,減少藍光暴露。若無法避免,可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡,以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。

提升白天的光照與活動量:白天多接觸自然光、保持規律運動,除了能幫助生理時鐘「重新校準」,也可促進能量代謝,有助改善夜間睡眠品質。

調整飲食節奏與內容:白天攝取足夠蔬菜與蛋白質,避免高油、高糖、高脂食物,穩定血糖曲線。睡前2~3小時不進食,減少夜間代謝負擔。

魏士航提醒,當燈光暗下,身體的修復才真正開始。若在改善飲食與作息後,仍持續出現入睡困難、晨起口渴、疲倦或體重上升的情況,就建議進一步到醫療院所進行代謝檢查,找出血糖與睡眠節律失衡的根本原因,及早擬定治療方向。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

下背部痠痛?用滾筒加按摩球來舒緩放鬆

2017-05-23

平時生活作息姿勢不佳,尤其常常處於久坐且不正的狀態,會導致下背部及腰部肌肉無力酸痛;另外,運動姿勢不良,也會致使下背部不明原因酸痛。除了可以做一些瑜伽或彼拉提斯動作來鍛鍊腰背肌群,也可以常常使用滾筒和按摩球來做舒緩放鬆。

下背部痠痛該如何用滾筒加按摩球來放鬆呢?

用滾筒滾動下背部,可以消除髖部穩定肌群的疲勞。這些肌群橫跨腰椎兩側,所以很容易因為姿勢不良,或在崎嶇不平、傾斜的路面與小徑上跑步,而感到痠痛疲憊。

用滾筒滾動下背部,可以消除髖部穩定肌群的疲勞。這些肌群橫跨腰椎兩側,所以很容易因為姿勢不良,或在崎嶇不平、傾斜的路面與小徑上跑步,而感到痠痛疲憊。

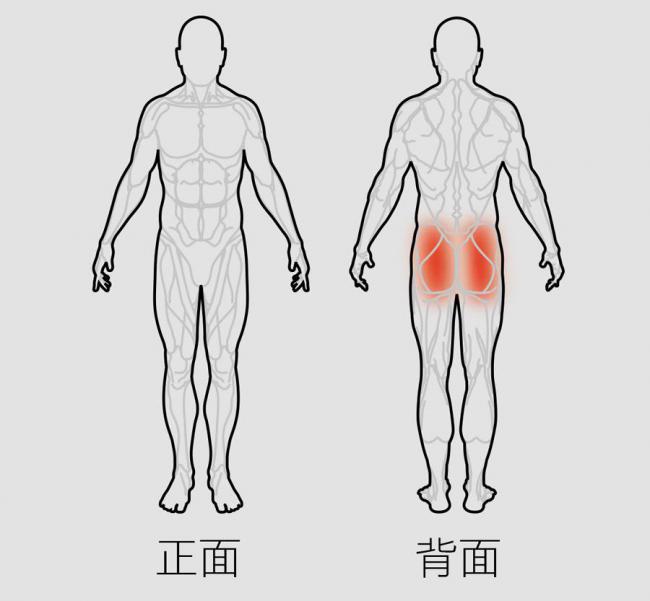

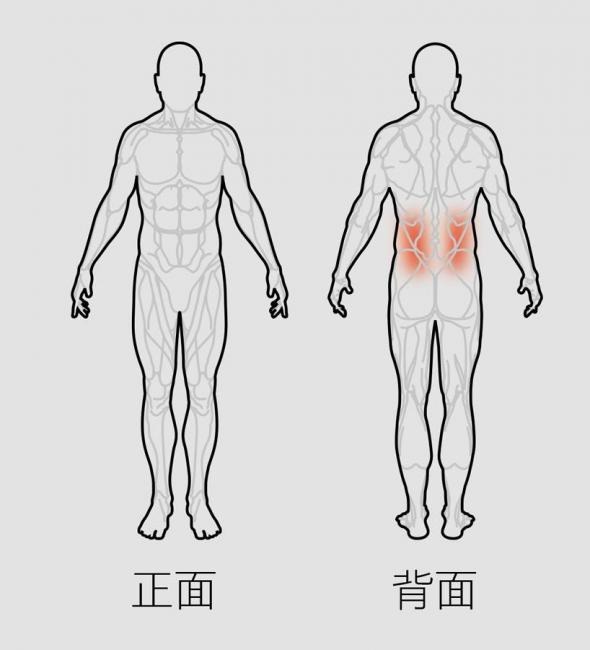

目標肌群

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,是核心肌群之一。具有支撐脊椎的作用,也是呼吸動作的輔助肌。

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,是核心肌群之一。具有支撐脊椎的作用,也是呼吸動作的輔助肌。

1

坐在地板上,雙腳向前伸出平貼於地。滾筒放在下背部後方。

使用滾筒按摩下背部,一開始可以用雙手肘撐在滾筒上比較容易保持穩定。

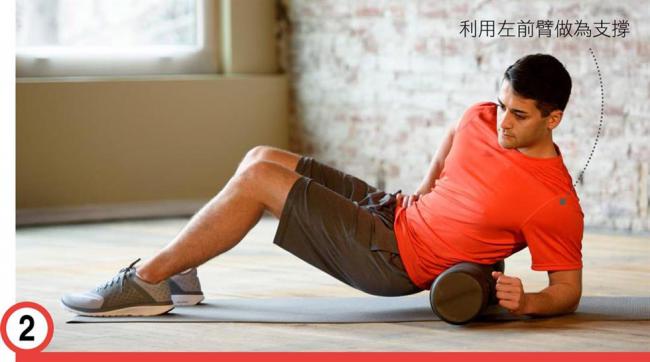

2

上半身向左轉,髖部抬高。針對脊椎左側位於骨盆上方的軟組織施加壓力。

用滾筒按摩下背部,斜轉用身體重量施加壓力在左後背,此時可以用左前臂做支撐。

! 注意

為避免造成腰椎疼痛和受傷,只能對肌肉施加壓力,千萬不要壓在骨頭上滾動。此動作壓迫在肋骨邊緣,60 歲以上或有骨質疏鬆風險者需避免。

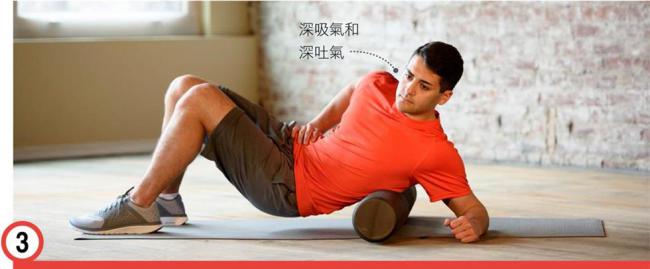

3

輕輕地下上來回滾動整個下背部 20-30 秒。

滾動時保持身體穩定。

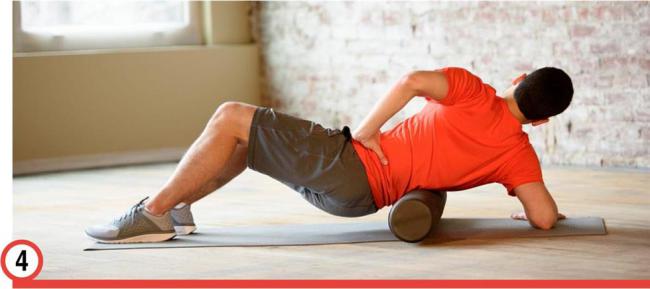

4

上半身轉向右邊,重複相同的運動,按摩下背部右側。

變化動作

降低難度。拿一根按摩棒, 按摩腰後的軟組織。

tip

為了減輕髖部和腿部的疼痛,經常做這個運動可以強化髖部和腿部。若腿部無力,在活動時會增加下背部的負荷。

按摩下背部對身體整體的活動度有助益,然而若想讓腰椎區域的疼痛得到最佳的控制,就要針對特定的結節按摩。此區域的肌肉很容易因為臀肌缺乏活動,或是用力扭轉的動作而拉傷,像是轉身或是彎腰抱小孩等。

按摩下背部對身體整體的活動度有助益,然而若想讓腰椎區域的疼痛得到最佳的控制,就要針對特定的結節按摩。此區域的肌肉很容易因為臀肌缺乏活動,或是用力扭轉的動作而拉傷,像是轉身或是彎腰抱小孩等。

目標肌群

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,屬於核心肌群之一,能輔助身體側向彎曲的動作。

這個運動針對的是連接胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌,屬於核心肌群之一,能輔助身體側向彎曲的動作。

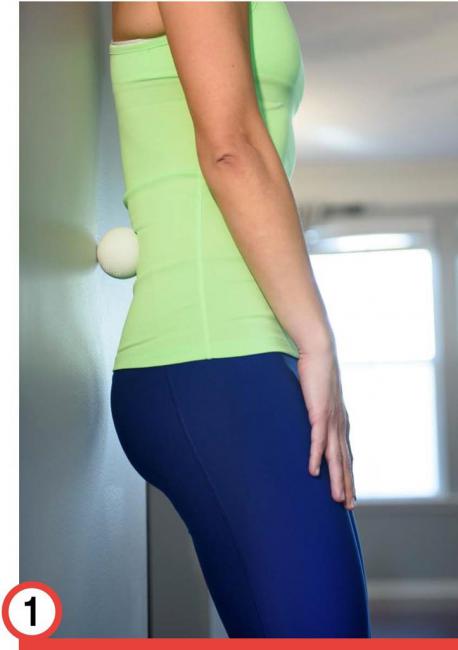

1

身體站直,將球夾在腰部後方脊椎右側與牆面之間。

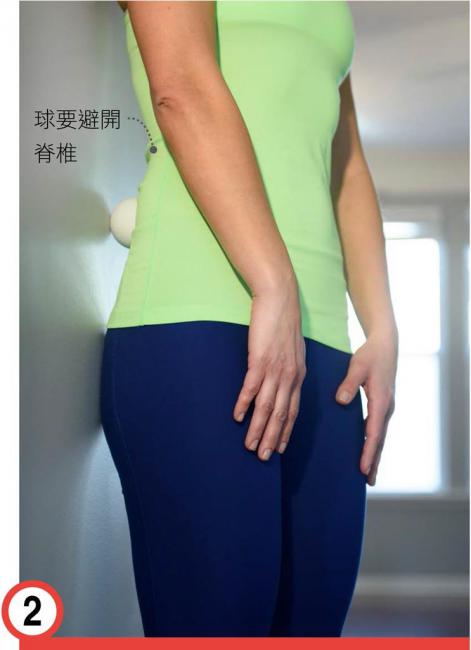

2

身體往右轉,讓球從脊椎往身體右側水平滾動按摩肌肉。若找到任何疼痛點,以緩慢且小範圍繞圈方式按摩 20-30 秒。

*注意球要避開脊椎。

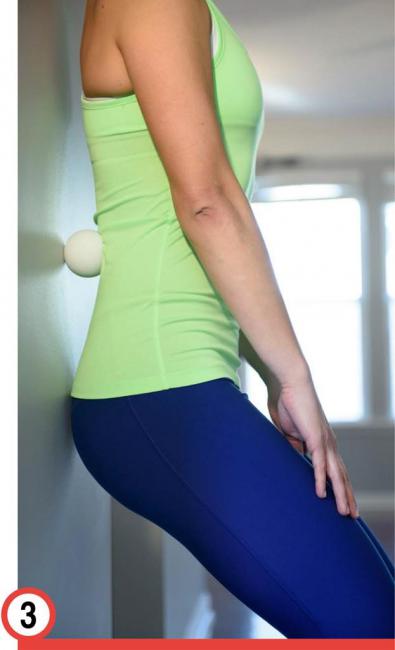

3

膝蓋彎曲,讓球在背部縱向往上滾動,並針對每個特別疼痛的點按摩 20-30 秒。

4

身體往左轉,重複相同的動作去按摩脊椎的左側區域。

變化動作

增強力道。可仰臥於地面,將球放在下背部脊椎側邊。

tip

想完全治癒下背疼痛,必須找出原因。放鬆結節只能暫時紓緩,改善肌肉無力與改正不良習慣,才能避免背部長期過度使用。

書籍資訊

◎圖文摘自旗標出版,Sam Woodworth 著作《滾筒運動圖解聖經:強化核心肌群・肌筋膜放鬆・專屬運動課表・消除激痛點》一書。

♥ 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,告訴你如何運用可滾動的滾筒,去治療因職場或休閒活動帶給身體的副作用。

不要放任不良的生活習慣危害到自身的肌肉系統,參考此書內容可讓身體恢復到最健康、最快樂、最柔軟靈活的狀態,補好身體容器的破洞,再度回到精力充沛的生活。

特色:

1. 最完整的滾筒運動指引,全圖解強化核心肌群,肌筋膜放鬆,專屬運動課表,消除激痛點。

2. 體適能專家、健身教練、物理治療師一致推薦。

3. 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,適合因職場與日常不良習慣造成的疼痛調整之用。

4. 軟精裝裝訂可攤平閱讀,亦方便操作時參考。

•旗標科技《滾筒運動圖解聖經》 請點此

◎圖文摘自旗標出版,Sam Woodworth 著作《滾筒運動圖解聖經:強化核心肌群・肌筋膜放鬆・專屬運動課表・消除激痛點》一書。

♥ 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,告訴你如何運用可滾動的滾筒,去治療因職場或休閒活動帶給身體的副作用。

不要放任不良的生活習慣危害到自身的肌肉系統,參考此書內容可讓身體恢復到最健康、最快樂、最柔軟靈活的狀態,補好身體容器的破洞,再度回到精力充沛的生活。

特色:

1. 最完整的滾筒運動指引,全圖解強化核心肌群,肌筋膜放鬆,專屬運動課表,消除激痛點。

2. 體適能專家、健身教練、物理治療師一致推薦。

3. 包含 60 個逐步示範的運動,以及 26 個運動課表,適合因職場與日常不良習慣造成的疼痛調整之用。

4. 軟精裝裝訂可攤平閱讀,亦方便操作時參考。

•旗標科技《滾筒運動圖解聖經》 請點此