陳柏長

一場不該參加的馬拉松-2018柏林馬拉松

2018-10-16

2018年4月倫敦馬拉松跑完,回台灣之後的練跑,開始覺得左側膝蓋在跑步的時候都有疼痛感。並且發現膝窩的地方有貝克式囊腫,至醫院接受核磁共振檢查,發現疑似半月板破損,於是在6月中接受手術治療。

自己身處醫界,當然是找相關領域比較好的醫師,主治醫師說基本上一個月就可以復跑,但實際上並非如此。一個多月後,上下樓梯仍難有疼痛感,這樣要下場跑步根本是自殺行為。剛好有個也頗愛運動的同事,之前因為踢球而十字韌帶斷裂,也是到處復健無效後,找到一家物理治療師開的健身房,而回到球場。

這家以運動復健為主要營業項目的健身房,或許就是我最後的希望。我不少跑友不管是找網路上有名的復健科醫師,還是有名的物理治療所,傷痛都一直無法復原,業內的人都知道,台灣骨科開刀的技術基本上不輸給世界任何國家。

台灣開刀技術真的沒話說,但手術後的復健,醫師沒說,也非常難尋找到資源。意味著我們有很好的手術治療,但卻沒有辦法讓多數業餘運動員回到原本的運動場上,運動員的術後復健還有著非常大的缺口。

8月初開始接受運動復健治療,跟復健師討論,一般是需要3個月時間,才能開始做跑動的運動,但是中間卡了柏林馬,說什麼也要去,反正最後就只要走回終點就好。

治療前的評估,發現我的身體素質就算扣掉受傷因素,整體來說算是非常不好(柔軟度算其中一個項目,從小肢體前彎從沒碰到腳趾過,且至少差一個手掌以上的距離)。他們對於我這樣的身體還能去跑數場全馬感到訝異,也認為提升身體素質後才能避免受傷。

有別於一般復健是相對靜態的治療,這家健身中心就是讓身體開始接受有限度的活動,並逐漸加強活動度的訓練。上下樓梯的疼痛感也開始逐漸消失,但是一個月的復健雖然有所進步,並不足以上場比賽。

一個月下來,可以發現這家健身中心,真的是有非常多開完刀後來做復健的病患,但需求一定是大於供給,且這樣的機構可以想見非常缺乏。(宣傳似乎也不足)

一場不該參加的馬拉松-2018柏林馬拉松

我們為什麼分享這篇文章?

運動傷害後還沒復原,該怎麼面對接下來的大賽?這是許多跑者都遇過的頭號困擾。陳柏長醫師寫實地還原他如何頂著未痊癒的傷勢,完成人生中的第五場世界六大馬-柏林馬拉松。從賽前對大會的觀感,到賽間跑經的設施,以及完賽後恢復狀況,他都一一描寫地真切而寫實。我們彷彿跟著他一起經歷了這段既痛苦又快樂的跑馬經驗,也透過他的眼睛,有如身歷其境2018柏林馬現場。

運動傷害後還沒復原,該怎麼面對接下來的大賽?這是許多跑者都遇過的頭號困擾。陳柏長醫師寫實地還原他如何頂著未痊癒的傷勢,完成人生中的第五場世界六大馬-柏林馬拉松。從賽前對大會的觀感,到賽間跑經的設施,以及完賽後恢復狀況,他都一一描寫地真切而寫實。我們彷彿跟著他一起經歷了這段既痛苦又快樂的跑馬經驗,也透過他的眼睛,有如身歷其境2018柏林馬現場。

柏林馬EXPO

柏林馬拉松的EXPO在一個舊機場辦,要從機場入口一直走到停機坪。EXPO的規模並不大,跑過這麼多國外馬後,EXPO對我來說只剩下拿號碼布、買一件官方外套的地點,其他的攤商多寡對我來說已經不太重要。

我算是第一天開門沒多久就進入EXPO的跑者,從停機坪帶上參賽者手環,再到領取物資總共走了超過20分鐘,且中途我沒有逛任何一個攤位。拿號碼布的地方也很令人困惑,沒有任何編碼,來告訴跑者你要排哪邊領取物資,最後搞懂了,他是現場印出來。然後因為我賽後選擇批風,因此把晶片放在我手上後,沒有給我任何可以裝物品的袋子,手上都是非常重要的東西,卻沒有可以裝東西的袋子,WTF。

更扯的是,一般辦得好的比賽,通常就是直接把整袋物資給你。柏林要事先預定是否要完賽T-shirt,但不是在取號碼布的地方給你,要在跑到別的地方領取。但是柏林馬有2處可以領取pre-order的攤位,一個在機場入口,一個在停機坪上,但是領取的東西並不相同,有20分鐘左右的腳程,並沒有人引導該去哪邊領取。

我去詢問過後,只被工作人員兇了不是這裡,剛下機,腦袋還在智障模式,就放棄領取,因為我也不確定我是否有預定,回到飯店看到號碼布才確定我有預定,但數個月前的事,我也搞不清楚是我自己訂的還是旅行社送的。

出了領號碼布的地方,就是官方商品的攤位,adidas的商品居然大缺貨,才開門不到一小時,而且這還是第一天。我敢保證,這是我跑過5場六大馬裡面辦得最差的一場EXPO。

VOUX試用跑步裝備

Voux廠商在柏林馬的群組,邀請試穿他們的跑步裝備。廠商給的是一件長袖帽T、一件運動短褲。以跑馬季節來說,2018倫敦馬及柏林馬都是非常炎熱的,柏林雖然比4月的倫敦涼爽一些,但還是有超過20度的高溫。(適合跑馬的溫度是10度上下)。

由於整個夏天都沒有進行任何訓練,因此廠商給的物資我是帶到柏林才打開。雖然20度上下的溫度不太適合跑馬,但還是可以感覺到涼意,穿著長袖跑馬是我近4年沒有做過的事情,而且要在相對比較高溫的情況下,顯然這是個不太可行的方案。但是穿著去景點玩,還算是相對舒服。

Voux同時有提供了一件跑步短褲,理論上比賽前要試裝跑過,但是開完刀後都沒跑過,也只打算走完比賽就好 。賽前發現這件短褲如果要去輕鬆跑是個不錯的選擇,但是如果跑馬拉松需要裝6條上下的能量膠,就會有些問題,因為只有暗藏的口袋,不太適合當作比賽的服飾,因此最後預計使用原本舊有的裝備上場。

最速賽道

沒有一場馬拉松是輕鬆的,跑過馬拉松的人,多少都認同這樣的話。跑過3小時多的完賽時間,由於受傷,5月之後都沒練跑過,雖然有去游泳維持體能,但是要期待跑一場好比賽,顯然是不切實際,柏林馬我跑了6個半小時,可以證明跑慢比跑快更累,可惜了來「最速賽道」比賽的機會。

柏林馬拉松是我跑得第5場的六大馬,進入比賽的寄物起跑區,廁所算是非常的少,也沒有看到提供任何水或食物等物資,紐約、倫敦、芝加哥廁所及飲水或食物都明顯準備充分;東京廁所雖然還不夠多,還是明顯比柏林多上不少。

進入分區起跑點後,可以看到輪椅組在準備起跑,等他們起跑後,才匆忙打開A區的管制讓跑者進入,我覺得這對跑得快的跑者相對不利,因為沒有足夠的時間準備熱身就要起跑。

3月報名柏林馬的時候,我預期可以跑315上下,所以被分到C區。事後受傷是不可預期的狀況,但是可以在第一波起跑還是比較好,天氣超過20度,後半段勢必非常痛苦,要多留一點時間給後面花。

起跑後就先龜在後面,讓要跑快的人先跑,慢慢跑還可以有6分速,心裡想著在530-600完賽應該是有機會的。跑過8公里後開始覺得肌肉疲累、並且有掉速的狀況,這時候也漸漸被第二波起跑的追上,因為真的有些龜速,不停的被人看著號碼布,到底是多不要臉敢填這麼前面的位置。

柏林馬拉松被譽為世界最速賽道

慢慢跑著,開刀的左腳膝蓋開始出現些微疼痛感。事實上,當下已經開始專注於藉由通過一個街口、一個街口的小目標,來慢慢完成一公里,已經無法去欣賞這個城市的景點及路旁樂隊的表演。但是每次經過水站,踩踏在地上的塑膠杯,整片喀拉喀拉的聲音,居然莫名得讓自己變得很開心。

13公里左右碰到老婆,直接跟他說後面應該會爆很大,順便休息聊天,以往的比賽都在搶時間,這次只求完賽,就都無所謂了。之後在半馬處再次跟老婆碰頭,這時候約跑了2小時15分,似乎可以5個半小時完賽。

比賽不是算數學,25公里開始真的撞牆,轉變成跑走策略。這時候開始看到路邊有幫忙跑者按摩的站,而且站數還不少,真的好想去給他們按一下。但不知道躺下來放鬆肌肉後還能不能再跑得起來,只能投以羨慕的眼光。

水站附近地面滿滿的塑膠杯

過了25公里,除了撞牆,路邊的觀眾開始大喊破紀錄了,這時候也不知道是誰破紀錄,但大概也能猜想的到是Eliud Kipchoge,事後也證實是他。隔天不少人去搶購報紙收藏,這樣相對熱的天氣,還能將紀錄往前推進真的不簡單。如果是更適合跑馬的天氣,不知道能在快多少?但是人生沒有假設。

接下來我逐漸進入一段失憶狀態,只記得用走的比例越來越高,肚子也越來越餓(沒吃中餐),很久不曾在賽道上吃固體食物的我,這時候也只好狂吃香蕉。終點似乎越來越遙遠,6小時完賽好像越來越不可能。

最後1公里,當大家開始跑起來時,我完全只能用走的進終點。不管再怎麼痛苦我終於完成了第5場六大馬,只剩下波馬了。後來酸痛了1個多禮拜,當了1週多的walking dead(編按:行屍走肉,亦指喪屍),連肩頸都非常酸痛,我已經用盡全身所能利用的任何方式爬到終點。

賽道路邊的跑者按摩站

4個月前的倫敦馬,還可以跑進前20﹪,4個月後我是以台灣最後第7名回到終點。回到台灣後,給物理治療師評估,似乎沒有太過度的代償產生,繼續按原計劃復健,等物理治療師開綠燈後再開始復跑(應該是明年1月吧),比賽也等真的能跑再開始報名。

這次我是買新加坡旅行社的名額。他們收費比台灣的幾家旅行社都便宜不少,且有多種方案選擇。入住飯店的時候還送了一張Berlin welcome card。Expo前的下午,旅行社老闆還在飯店門口帶大家去Expo(我是自己前往),每天早餐都可以在餐廳看到老闆跟大家聊天。在終點前也能看到老闆在幫大家加油。

這家旅行社除了波馬沒有外,其他六大馬都有合作。小小的一個新加坡,可以養得起一家專門做運動旅遊的旅行社並不簡單(要取得6大馬旅行社資格想必不容易),有問題找他們也都是當天就可以得到答案,不會像之前其他業者轉來轉去找不到負責人,或是搞不清楚狀況的情形發生,整體的服務令人舒服驚喜,也難怪可以成為各大馬拉松的旅遊合作對象。

I'II be back soon.

柏林馬拉松抵達終點線之前

關於陳柏長醫師經歷

.Pose Method® Level 1 認證教練

.Garmin 亞太區跑步教練培訓

.RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

.醫師高考及格

.衛生福利部署定專科醫師

個人簡介

素人跑者,熱愛跑步運動,追求最新的跑步知識,以挑戰六大馬完賽為目標。目前已完成芝加哥馬拉松(2014)、東京馬拉松(2014、2015、2017)、紐約馬拉松(2017)、倫敦馬拉松及柏林馬拉松(2018);正努力利用工作之餘,使用科學化週期訓練強化自己,以取得波士頓馬拉松資格,期許在2020年前完成六大馬拉松。

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

為不能跑的人而跑!2021 App Run新增感官聽覺體驗由10位名人跑者為你加油

2021-03-25

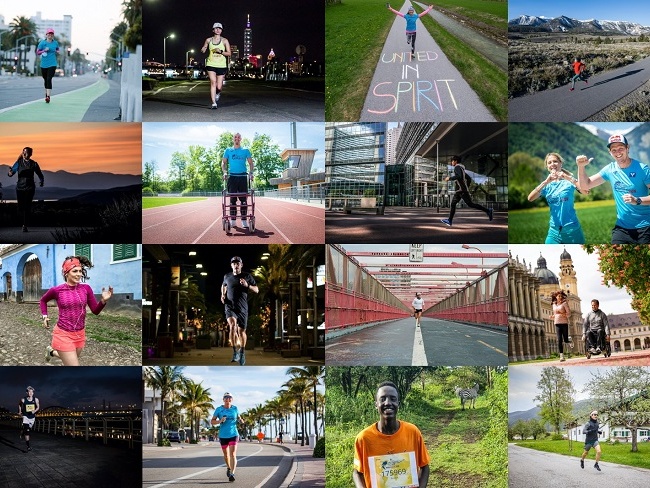

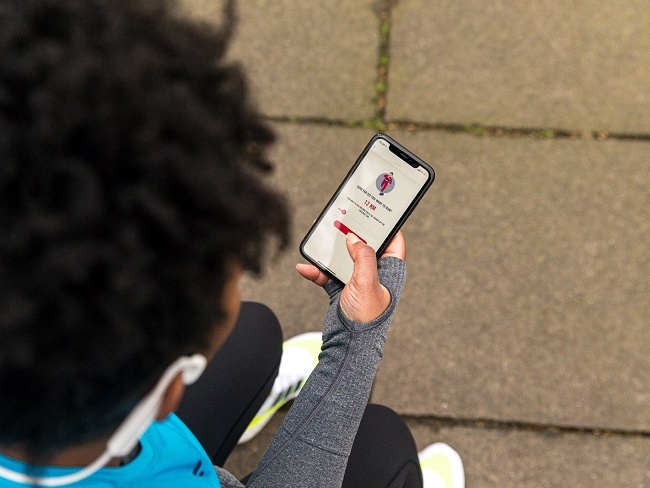

「為不能跑的人而跑」 由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」,是一場沒有終點,與全球零時差同步開跑的國際公益路跑賽事!今年多位Wings for Life大使包含Red Bull運動員戴資穎和黃子鵬、Red Bull電競選手閃電狼、名人跑者呱吉、姚元浩和歐陽靖、歷屆Wings for Life台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳等10組大使開設App Run跑團。

2021 Wings For Life全球路跑即將於5/9晚上7點起跑。

2021年的「Wings For Life全球路跑」更特別為App Run新增感官聽覺體驗,參加者於跑步的過程中將聽到三位名人廣播DJ的加油打氣,以及虛擬的終結者號的逼近等語音;歐陽靖將一路與跑團隊長,共同為所有跑者加油打氣,而DJ Dennis則擔任激勵跑者的角色,播報跑者目前所完成的公里數並鼓勵跑者繼續堅持下去,而在所有選手起跑30分鐘後虛擬終結者號才開追,在終結者號逼近時,會由呱吉以詼諧的語音來給予跑者刺激緊張感,只要最後一名跑者被終結者號追上則比賽結束,而所有跑者的名字都將出現在全球的成績表上。

Wings For Life全球路跑台灣冠軍-陳雅芬

民眾只要參賽任一跑團,完賽並拍照上傳分享,就能獲得完跑禮;各組跑團還會進行PK競賽,成功號召越多隊員,募款金額最高、路跑距離最長,都可以獲得額外驚喜限量禮盒。此外,前500名報名參賽民眾都可以獲得Red Bull能量飲料乙罐,為民眾補充滿滿活力能量。

Wings For Life全球路跑台灣冠軍-蘇志濱

根據統計,全世界共有數百萬的脊髓損傷患者因意外導致終身癱瘓,他們無法像一般人一樣正常行走,更別說是在道路上盡情奔跑。「Wings For Life全球路跑」報名費與來自各界的募款,將全數捐給「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」,投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。

「Wings For Life全球路跑」獨有賽制:沒有終點線,只有終結者的路跑賽。今年你可以選擇自己的賽道,可以是家裡附近的公園小徑、學校操場、或是平時練跑的河濱公園,能夠在任何一個地方獨自參賽,並且和全球的跑者們零時差起跑。

透過網路的方式名人跑者歐陽靖,將一路與跑團隊長共同為所有跑者加油打氣。

下載Wings For Life全球路跑APP RUN,5/9我們一起跑起來!

資料提供/Red Bull

責任編輯/David

運動星球

2018 HOOD to COAST 11/10鹿野高台開跑 修杰楷首度挑戰

2018-11-09

相當受跑者期待的2018 BMW HOOD to COAST山海長征人車接力賽,即將於11月10日開跑。今年挑戰全新賽道,全程路段共170.6公里,從台東鹿野高台一路向南至墾丁大灣沙灘,將東海岸美景盡收眼底。今年多達近170支隊伍、來自5國以上參賽者,賽事代言人修杰楷也將與跑友們一起挑戰人車接力賽。

2018 HOOD to COAST 11/10鹿野高台開跑 修杰楷首度挑戰

修杰楷、歐陽靖、馬克媽媽力挺參賽

延續第一屆HOOD to COAST台灣賽好口碑,今年第二屆除賽事難度升級,賽事服務與規格也同步提升,吸引各路好手報名挑戰。賽事170.6公里路程分為16個棒次,途經上、下坡路段及蜿蜒山道等多種地形,並限時24小時內完成。

第二屆賽事代言人修杰楷將與跑友們一起挑戰,首次挑戰人車接力賽的他表示,十分期待能於NRC教練團一起用雙腳好好感受東台灣美景。而藝人歐陽靖、馬克媽媽以及Elmo已是第二次組隊參加,除了展現團隊好默契外,更在車內娛樂與激勵跑友上做足準備。

賽事代言人修杰楷將與跑友們一起挑戰人車接力賽

超高難度「山道之神」加持 18k爬升460m

2018 BMW HOOD to COAST山海長征人車接力賽,規劃超高難度路段「山道之神」,單段賽道長達18公里,海拔爬升達460公尺,考驗跑者的體力、腿力及毅力,各隊挑戰成功此段的代表,還可獲得主辦單位精心準備的「山道之神」獎牌。

賽事中規劃超高難度路段「山道之神」,各隊完成此路段的代表將可獲得「山道之神」獎牌

此外,官方贊助BMW總代理汎德出動50台以上BMW X家族車款,陪伴跑者一同感受HOOD to COAST「每一公里都不平凡」的魅力;BMW更特別在「山道之神」接力點提供美食補給及按摩放鬆區,讓跑者補充精神與體力,迎接後半段挑戰。

這屆賽事跑友服務再升級,除了延續去年的跑者服務,更將在墾丁大灣沙灘舉辦完賽派對,主辦單位更邀請跨界才子劉軒擔任現場DJ,用音樂引爆現場,讓跑友在挑戰自我後與夥伴們一起慶祝。此外,前三名隊伍除了獲得專屬獎盃,第一名將可參與明年度HOOD to COAST美國賽,二、三名則提供中國賽門票。

官方贊助BMW總代理汎德出動50台以上BMW X家族車款