運動星球

有氧運動之王! 跑步對健康的11項驚人好處

2020-03-16

大家都了解跑步對健康有益,但你知道跑步到底有多少好處嗎?我們整理了11項跑步對健康的驚人好處,如果你還沒習慣跑步,可以考慮投入這項CP值超高的運動;如果你本身就是一名跑者,繼續保持!並把這篇文當作推坑別人跑步時的說辭。

有氧運動之王! 跑步對健康的11項驚人好處

1. 對心臟功能好

發表於JACC期刊的一項研究顯示,有持久而規律跑步習慣者死於心血管疾病的機率,是從沒有跑步習慣者的一半。而近期一項發表於BMJ的研究更發現,每週只要低於50分鐘(也就是每天5-10分鐘)的任何形式跑步,能使心血管疾病死亡風險大幅降低30%。

2. 跑者的愉悅感

Runner’s High是真實存在的!當你跑步時,大腦會分泌出兩大讓人感覺愉悅無比的化學物質:腦內啡(Endorphins)和內源性大麻素(Endocannabinoids)。前者大家應該都知道,是緩解疼痛感與壓力、帶來愉悅感的「幸福化學元素」;而後者你沒有看錯!在化學上,內源性大麻素跟大麻沒什麼不同,它與吸食大麻的感受類似,它除了能降低焦慮和疼痛敏感度,也帶給跑者快感。

3. 消耗熱量有助燃脂

許多人利用跑步減肥,以60公斤的人在平地慢跑30分鐘來算,可消耗246大卡熱量(此數值因每個人身體狀況及基礎代謝率不同、環境中地形坡度和風向而各異)。雖然跑步並不是消耗熱量最高的運動,但相較於其他低強度運動,跑步更能增進「後燃效應」,讓身體在停止運動後還繼續消耗氧氣、熱量來燃脂;況且它的投入門檻最低、方便性高,成為許多人運動減肥的首選。

跑步瘦身的更多好處請見《4個理由告訴你 為什麼跑步是瘦身最佳選擇》

相較於其他低強度運動,跑步更能增進「後燃效應」

4. 對骨骼關節好

別再說跑步傷膝蓋了!一項針對10萬名跑者與步行者的研究發現,跑步並不會增加骨關節炎的風險,即使是常規地跑全程馬拉松的人也不會。更進一步,研究顯示跑者患有膝蓋關節炎的可能性是步行者的一半。研究結果令人驚訝,事實上,當跑者在正確的姿勢下每一次著地,都是對骨骼和軟骨施加壓力,讓它們更強而有力地回彈;反而步行、飛輪有氧、游泳等運動並沒有跑步帶來的骨骼益處。

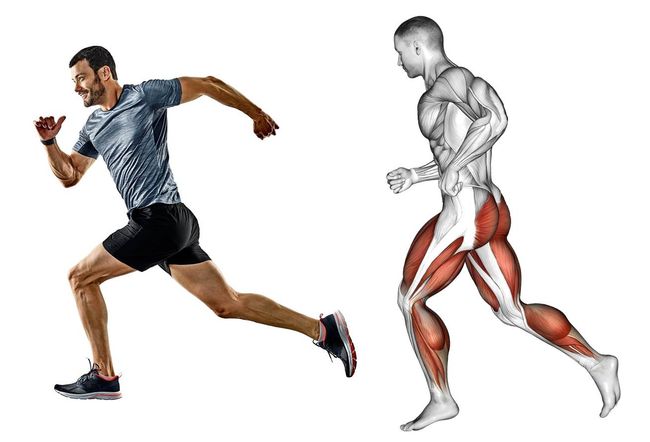

5. 訓練人體最大肌群

腿部肌群是人體最大的肌肉組織群,不只能幫助走動,更可以幫助人體的血液循環、保護膝蓋與瘦身,正因如此,大腿肌可說是你的第二個心臟。而跑步對大腿內側和外側、臀大肌、股四頭肌、大腿後肌(膕旁肌)和小腿後肌(腓腸肌和比目魚肌)都能訓練到。

腿部肌力的更多好處請見《大腿肌是你的第二個心臟》

跑步使用到許多臀部及腿部肌群

6. 對核心肌群有益

跑步不只對腿部肌肉有幫助,如果姿勢與出力點正確,跑步還能雕塑核心肌群。無論你想挑戰六塊肌、腹直肌、還有更深層的核心肌肉,包括腹斜肌、豎脊肌、腹橫肌,跑步都可以幫助到,並促使這些深層肌肉穩定脊椎。

7. 讓專注力集中

許多跑者會發現,獨跑時能讓他專注地思考和解決問題,主因從忙碌壓力大的工作環境中抽離,以跑步暫時休息一下,可幫助恢復精神和洞察力。而越來越多研究證實,冥想可以增加大腦負責對資訊深入處理的「灰質」數量、改善注意力,並對抗憂鬱和焦慮情緒。

8. 增強記憶力

有研究顯示,定期進行跑步之類的有氧運動,可增加「灰質」數量、以及大腦負責掌管記憶及空間定位的「海馬迴」體積,進一步鍛鍊控制語言的大腦區域。也就是說,如果你常跑步,也許能更快地找出你想表達的詞彙、減少「話在嘴邊卻忘記」的初老現象。

有氧運動與初老現象的研究詳情請見《研究發現:有氧運動提高記字詞能力 避免「舌尖現象」》

9. 隨心暢跑、幫助放空

跑步時可以思考,更可以放空。專家指出,跑步時的學習曲線不會像其他身體活動那麼多,例如舞蹈團課、重量訓練、CrossFit或是瑜伽。另一方面,跑步不像游泳那麼依賴環境,是個再自然不過的運動,所以你再跑步前也不需要多加思考就能開始進行,是一項「說走就走」的運動。

10. 促進社會參與

路跑、越野跑風行,跑步圈可說是一個強大的社群。現在各地區都有不同特色的跑團,不只能找到志同道合的跑友,良好的氛圍更能讓你備感溫馨,同時得到身心上的支持,對跑者的好處是無法估量的。

跑團能找到志同道合的跑友,得到身心上的支持

11. 短時間就能延年益壽

承第一項好處所提及的研究,你不用跑全馬、半馬才能讓自己多活幾歲。事實上,每週只要跑不到50分鐘(即每天5-10分鐘,相當於每週跑5公里),就能降低27%總體死亡風險;並使心血管疾病死亡風險降低30%、所有類型癌症致死的風險降低23%。而大家都知道,盤據國人死亡人數前兩大頭號殺手正是心血管疾病和癌症。

資料來源/SHAP.COM、國民健康署

責任編輯/Dama

運動星球

從跑走→5K 給初跑者的六週5K跑步訓練計畫

2021-02-22

本文是針對跑步新手、初跑者,從跑╱走開始訓練到能持續跑5公里的訓練計畫。每一週跑步距離都會小幅增加,而走路的比例相對越來越少,短短六週後,你將準備好一場5K路跑比賽,解鎖持續跑5K的成就!

從跑走→5K 給初跑者的六週5K跑步訓練計畫

開啟訓練計畫前必知

儘管此訓練計畫是提供跑步新手和初跑者,但如果你在過去3個月或更長時間沒有運動,那麼建議不要使用它。要開啟這項訓練計畫的理想條件是,你已能連續跑5分鐘。如果你連上述都無法做到,那建議先以1公里為目標,之後再進行這項5K訓練計畫。

執行訓練計畫的實用建議:

1. 盡量不要連續兩天練跑。

2. 沒練跑的日子可以休息一整天,或是做其他交叉訓練如騎自行車、瑜伽、游泳,或任何你喜歡的其他運動。

3. 每週做2-3次力量訓練無論對整體健康或是對跑者都非常有益。

4. 如果你發現自己跟不上此訓練計畫的進度,在你沒有比賽日期的壓迫下,可以停留在某週並重複當週課表,接著再繼續下一週課表。

5. 此計畫包含一些間歇訓練,雖然間歇跑看似較進階,但加入間歇跑不僅能消除跑步的無聊,也能幫助跑者學習不同的節奏和強度。

沒練跑的日子可以做其他交叉訓練,如騎自行車、瑜伽、游泳

第一週

Day 1:跑5分鐘、走1分鐘,重複3趟

Day 2:休息或交叉訓練

Day 3:跑6分鐘、走1分鐘,重複3趟

Day 4:休息日

Day 5:跑7分鐘、走1分鐘,重複3趟

Day 6:休息或交叉訓練

Day 7:休息日

第二週

Day 1:跑7分鐘、走1分鐘,重複3趟

Day 2:休息或交叉訓練

Day 3:跑8分鐘、走1分鐘 強度提高跑1分鐘、走2分鐘,重複3趟 最後跑7分鐘、走1分鐘

Day 4:休息日

Day 5:跑9分鐘、走1分鐘,重複3趟

Day 6:休息或交叉訓練

Day 7:休息日

第三週

Day 1:跑10分鐘、走1分鐘,重複2趟

Day 2:交叉訓練

Day 3:跑12分鐘、走1分鐘 強度提高跑1分鐘、走2分鐘,重複4趟

Day 4:休息日

Day 5:跑13分鐘、走1分鐘,重複2趟

Day 6:休息或交叉訓練

Day 7:休息日

第四週

Day 1:跑15分鐘、走1分鐘,重複2趟

Day 2:交叉訓練

Day 3:跑17分鐘、走1分鐘 強度提高跑1分鐘、走2分鐘,重複2趟

Day 4:休息日

Day 5:跑19分鐘、走1分鐘、跑7分鐘

Day 6:休息或交叉訓練

Day 7:休息日

第五週

Day 1:跑20分鐘、走1分鐘,跑6分鐘

Day 2:交叉訓練

Day 3:跑15分鐘、走1分鐘 強度提高跑1分鐘、走2分鐘,重複3趟

Day 4:休息日

Day 5:跑26分鐘

Day 6:休息或交叉訓練

Day 7:休息日

第六週

Day 1:跑20分鐘、走1分鐘 強度提高跑1分鐘、走2分鐘,重複2趟

Day 2:休息或交叉訓練

Day 3:跑30分鐘

Day 4:休息日

Day 5:跑20分鐘

Day 6:休息日

Day 7:5K比賽或自我測驗

資料來源/verywellfit

責任編輯/Dama

運動星球

虎背熊腰或是肚腩凸出?不運動的人容易罹患下交叉症候群

2020-06-17

隨著年齡的增長,身體機能會逐漸退化,然而對於不常運動的上班族來說,會發現自己身型逐漸起了變化,然而女性會覺得上半身愈來愈壯且有虎背熊腰的感覺,男性最常發現的就是啤酒肚,如果你仔細端看,會發現有以上問題的人,他們共通點都在於骨盆前傾,然而這可能是因為長期姿勢不正確或肌力不足所導致的下交叉症候群(Lower-Cross Syndrome)。

虎背熊腰或是肚腩凸出?不運動的人容易罹患下交叉症候群 ©runtastic.com

什麼是下交叉綜合症

下交叉綜合症(Lower-Cross Syndrome)屬於偏離正常體態,我們可以發現這些人有明顯的骨盆前傾和腰椎過度前彎,外觀上讓人誤認為屁股很翹腰很挺,但其實是因為臀大肌與腹肌群失去原有的張力,而豎脊肌、髂腰肌代償使腰椎過度後彎硬挺起來的結果,尤其在孕婦、中廣型肥胖、常穿高跟鞋女性與長時間久坐不運動的人身上特別明顯。如果經常處於骨盆前傾,腰椎過度前彎的狀態,會增加關節(腰椎與膝關節)的壓力,進而影響髖關節伸展時的動態姿勢,同時因為重心的改變,可能還會引起膝關節超伸。

©synergywellnessny.com

長期姿勢不正確、肌力不足會導致下交叉症候群

長期姿勢不正確或肌力不足,正是導致下交叉症候群的元凶之一。可以說,下交叉症候群的問題主要即出在腰部、腹部、臀部及腿部肌群等部位的肌肉系統產生肌力失衡。長期久坐、姿勢不正確,可能導致骨盆前傾、腰椎往前,當腰部及下半身關節長期受力不均勻,就會帶來腰部肌肉緊張、腰椎壓力過大,而造成骨盆前傾,進而產生腰痛、下背痛等病徵。此外,由於腰部與大腿的肌肉緊繃,這時候就會出現臀部翹的錯覺。

骨盆前傾導致關節受力不均會演變成腰椎疾病

根據專業醫生表示,看到很多病人到診間都說自己很容易腰痛、膝蓋痛或者是腳踝痛,可能在工作久站的當下沒有感覺,但是一到休息時間就痛到受不了,而這些人之中,有很大部分是因為長期姿勢不正確,導致骨盆前傾、腰椎往前,當腰部及下半身關節長期受力不均勻,就會帶來疼痛。骨盆過度往前造成的下交叉症候群,除了抬頭挺胸之外,像是穿高跟鞋、孕婦、有啤酒肚的人也很容易有這樣的問題;而臀部拉回平衡的力量,是來自第四跟五節腰椎的彎曲,當腰椎彎曲久了,脊椎間的縫隙變小壓迫到神經,自然會引起下背痛,久而久之就會演變成腰椎的其他疾病。

如要為了減緩下交叉症候群,可以依序採取一些動作來進行改善,像是放鬆髂腰肌與豎脊肌與強化腹肌肌群與臀肌,但這些動作最好有專業醫師或是教練在旁指導。

資料來源/RUNTASTIC

責任編輯/妞妞