運動星球

給進擊的鐵人:游、騎、跑共通法則

2018-03-07

路跑賽事風行已久,而鐵人三項成為許多跑者晉級更大挑戰的熱門選項。堪稱跑步界「顯學」的姿勢跑法作者羅曼諾夫,更將他提倡的Pose Method運用在三鐵的游、騎、跑三項運動中。究竟跑步和游泳、騎自行車有什麼共通點?以下概念將是您不斷進步的基礎要素。

給進擊的鐵人:游、騎、跑共通法則

將技術整合進體能與肌力訓練

耐力、體能、剛毅、堅持不懈、意志力…,這是我們聊到鐵人常聯想到的特質,不過,除了少數旱鴨子,大多數人認為這三項運動並不困難,完賽的最大挑戰在於規律訓練和充足體力;然而研究證實,三鐵奪冠者並非都是最大攝氧量最高或最大肌力最強的運動員,而且人的體力也無法無止盡地進步。上述看法確實能讓您完賽,但想要進步,關鍵在於學習如何把「技術」整合進體能與肌力的訓練中。

掌握關鍵姿勢

所有運動的動作都是由一連串不斷重複的姿勢組成,因此應先確定完美姿勢為何,再不斷反覆進行練習。更重要的是,必須了解每一種動作模式裡必定存在的某些特定姿勢,這些特定姿勢對動作的流暢度相當重要,而這類「關鍵姿勢」是指身體最容易「失去平衡」與「運用體重」的姿勢,也正是技巧優劣的關鍵。任何運動(包括游泳、騎車、跑步)基本原則是一樣的,目標是:確認最容易運用體重的關鍵姿勢,再不斷強化此姿勢的知覺,以及在關鍵姿勢之間快速轉換支撐的能力。

任何運動的基本原則都是:確認最容易運用體重的關鍵姿勢,並不斷強化此姿勢的知覺,以及在關鍵姿勢之間快速轉換支撐的能力

用最有效率的方式做能量轉換

游泳、騎車、跑步三種看似差異很大的運動,背後移動的原理其實相當接近,都以「支撐、移動、動作」為三大基本概念。其中可把「支撐」概念作為思考起點,因為有重力與支撐,各種運動即是在地面形成體重後接著失衡與自由落下的結果。而「移動」的意義在於通過內部能量的轉化做出動作,運動的機制則是必須學會「用最有效率的方式」把所有能量轉移到當前任務上,而任務可能是游泳、騎車、跑步或是其他運動。

值得一提的是,對所有生物來說,所有動作必須先對特定事物有了思想,接著產生欲求,當欲求強烈到某個程度才會「行動」;反之,思考和想法不一定會延伸到行動,甚至沒有串接起來。而疲憊、痛苦等內在衝突會減少行動的可能,強忍著痛苦也並非達到最佳表現的最佳途徑,在訓練上,我們應該思考如何「避免衝突」,以理性思考主導,順著慾望採取特定行動,達到「思考→欲望→行動」的順序,這也是Pose Method強調的思考核心「順應自然」

順應自然,才能避免受傷、提升效率

自然的動作=不會受傷的動作=有效率的動作=沒有多餘動作的動作=完美的動作。人會受傷是因為動作違背自然,被自然處罰的結果。在「順應自然」的思考下,把鐵人三項運動的標準技術動作建立起來,再特別注意三種運動中常犯的錯誤及矯正方式,讓訓練時的思想、欲望與行動,統整成一個能與自然互相合作的系統。

開發知覺才能磨利技術

厲害的運動員都具有高度發展的特殊知覺,知覺能連結內在的感覺、感受與外在學來的概念、知識,當知覺被調教得愈敏銳,就愈能感受到運動技術上的差異性,並找出偏差所在、持續對缺失矯正,才能不斷向完美靠近。因此,不論哪種運動,技術訓練都是一種知覺開發的過程。

相信自我極限可以不斷被擴大

信心是知覺開發的基礎,多數人將運動表現下滑怪罪於疲勞、補給錯誤或天氣不好,但真正的罪魁禍首是「變鈍的知覺力」。簡單來說,在劇烈的運動強度下,我們對動作的知覺越來越遲鈍、求生本能開始介入,並不斷說服大腦這個活動危害到生命;當我們被本能說服,就開始失去維持速度的信心,注意力從動作本身轉移到保護自身安全,速度慢慢變緩,也導致無法達到目標。我們必須先相信自己做得到,當心志跨越了原本所感知的界線,身體才能很快跟上它所發現的新境界。

運動表現下滑的罪魁禍首是「變鈍的知覺力」

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版,尼可拉斯.羅曼諾夫博士、約翰.羅伯遜 著作《Pose Method 游、騎、跑三項運動技術:開發技術知覺、掌握關鍵姿勢,在順應自然下進行科學化訓練,提高動作的經濟性並且避免受傷》一書。

本書特色

書中的訓練法跟現今主流的美式觀點非常不同,深入「Pose Method」您將會通透:

• 人在移動時牽涉到哪些力量,這些力量之間的階層關係為何?

• 練技術,指的就是練習順應自然的動作模式。

• 如果游、騎、跑三項運動技巧中存在某種相同元素,那是什麼?

• 所謂有效率的技術是運用最多免費外力,動用最少肌肉力量的動作。

• 要練成完美的技術,必須先理解什麼是標準動作,才做得到以及進行動作矯正。

• 游泳的水感是指知覺對體重變化差異性的敏感程度。

• 游泳不應該向後推水,那要如何加速?

• 游自由式轉肩和轉動臀部的真正原因為何?

• 為何騎乘畫圓的用力模式不只無法提高速度,反而會浪費體力?

• 如何騎在同樣的檔位與轉速時輸出更大的功率?

• 騎車的迴轉速是隨著轉移到踏板的體重而被動變化的,不應主動加快踏頻。

• 什麼是跑步加速的關鍵技巧?該怎麼練?

• 跑步的步幅只是落下角度的結果,切勿在加速時刻意加大步幅。

• 三項運動的加速度動力來源皆是重力,那麼:

• 如何運用支撐的概念來提高游泳技術?

• 如何運用力矩的概念來增加自己騎行時的輸出功率?

• 如何運用體重與失重的概念來學習輕鬆加速的跑步技巧?

無論您是運動教練或愛好者,只要用心閱讀並實際跟著本書的技術動作進行訓練,必能體驗到訓練與進步的樂趣,而且這套理論不只用在游泳、騎車和跑步的技術教學,也可運用在其他運動上。

• 更多臉譜出版《Pose Method游、騎、跑三項運動技術》一書資訊 請點此

◎ 圖文摘自臉譜出版,尼可拉斯.羅曼諾夫博士、約翰.羅伯遜 著作《Pose Method 游、騎、跑三項運動技術:開發技術知覺、掌握關鍵姿勢,在順應自然下進行科學化訓練,提高動作的經濟性並且避免受傷》一書。

本書特色

書中的訓練法跟現今主流的美式觀點非常不同,深入「Pose Method」您將會通透:

• 人在移動時牽涉到哪些力量,這些力量之間的階層關係為何?

• 練技術,指的就是練習順應自然的動作模式。

• 如果游、騎、跑三項運動技巧中存在某種相同元素,那是什麼?

• 所謂有效率的技術是運用最多免費外力,動用最少肌肉力量的動作。

• 要練成完美的技術,必須先理解什麼是標準動作,才做得到以及進行動作矯正。

• 游泳的水感是指知覺對體重變化差異性的敏感程度。

• 游泳不應該向後推水,那要如何加速?

• 游自由式轉肩和轉動臀部的真正原因為何?

• 為何騎乘畫圓的用力模式不只無法提高速度,反而會浪費體力?

• 如何騎在同樣的檔位與轉速時輸出更大的功率?

• 騎車的迴轉速是隨著轉移到踏板的體重而被動變化的,不應主動加快踏頻。

• 什麼是跑步加速的關鍵技巧?該怎麼練?

• 跑步的步幅只是落下角度的結果,切勿在加速時刻意加大步幅。

• 三項運動的加速度動力來源皆是重力,那麼:

• 如何運用支撐的概念來提高游泳技術?

• 如何運用力矩的概念來增加自己騎行時的輸出功率?

• 如何運用體重與失重的概念來學習輕鬆加速的跑步技巧?

無論您是運動教練或愛好者,只要用心閱讀並實際跟著本書的技術動作進行訓練,必能體驗到訓練與進步的樂趣,而且這套理論不只用在游泳、騎車和跑步的技術教學,也可運用在其他運動上。

• 更多臉譜出版《Pose Method游、騎、跑三項運動技術》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

跑步做公益!75歲爺爺在75天內跑完75場馬拉松

2017-07-13

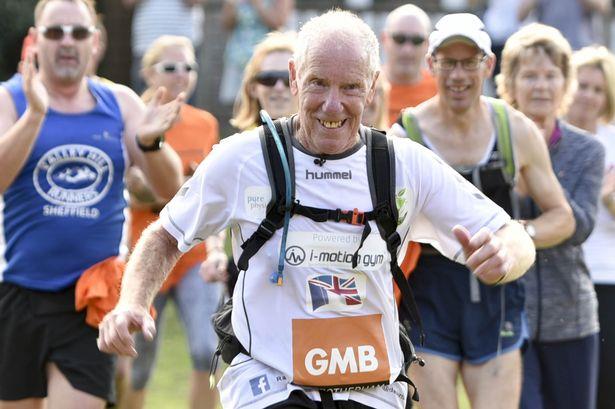

雷·馬修斯(Ray Matthews)是英國一位76歲的爺爺,過去的他曾是一位拳擊選手,在退休後就開始透過跑步來做公益並且將這些所得捐給兒童基金會來幫助身心有缺陷的孩子們。他在2016年時做了一件非常偉大的事,就是利用75天的時間跑了75場馬拉松,希望能集資到75000英鎊(約294萬新台幣)為這些孩童更進一份心力。

雷·馬修斯(Ray Matthews)在75天跑完75場馬拉松 ©bbc.com

馬修斯在2016年7月份時,就開始透過跑馬拉松來募資希望能幫助弱勢兒童並且希望能在75歲生日時能完成75場馬拉松任務當作自己的生日禮物。當時他的好友布拉德利(Bradley Hush)在臉書上幫他下了12英鎊(約新台幣470元)的廣告,希望有許多人可以看到並且捐款給馬修斯,但是這則廣告遭臉書拒絕,因此募款速度逐漸下降。

但是到第63場馬拉松時,馬修斯已經幫助特殊兒童學校募集了13000英鎊(約52萬台幣)他希望能將募款提高75000英磅。

©telegraph.co.uk

當時已經跑了56場馬拉松的馬修斯。

四年前,馬修斯也為了要募款幫助改善特殊兒童學校的外觀並且希望他們能有更多新設備資源,於是在36小時內跑了150英里(約241公里)。

©mirror.co.uk

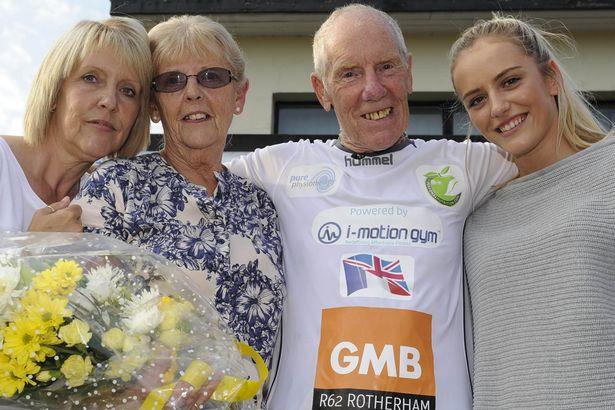

最後,馬修斯順利的在75天完成了75場馬拉松,當在最後一場馬拉松到終點時,所有人在為他歡呼並且蜂擁而上為他喝采。

馬修斯與家人 ©mirror.co.uk

雖然沒有順利的募資到當初想要的金額,但是還是籌資約有29,975英鎊(約117萬台幣)。

©bbc.com

馬修斯表示,馬拉松是痛苦的,但覺得這痛苦是自己可以承受的,從沒想過完不成這個馬拉松目標,雖然沒有在短時間募集到這麼多資金,但過程是快樂的。

參考資料/BBC

責任編輯/妞妞

運動星球

關於氣功跑步:如何完成一場馬拉松?

2016-05-31

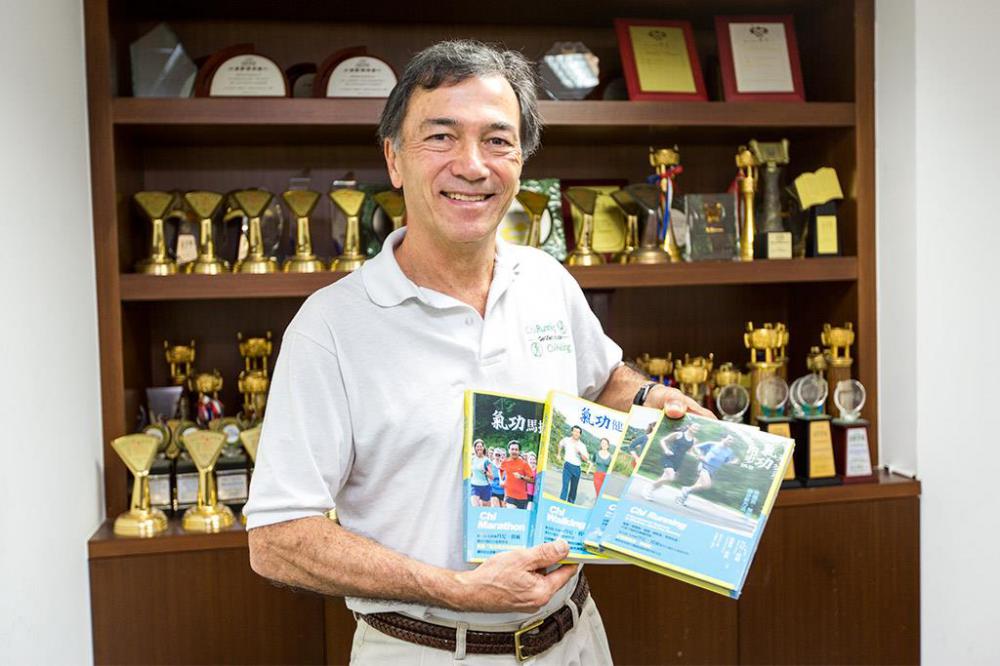

有著超過40年跑步經驗的美國著名跑走教練丹尼‧爵爾,在跑步生涯40年後,開始接觸太極,並且把「氣」的原理運用到跑/走等運動的訓練內容中,開創了「ChiRunning氣功跑步」。2016年更受邀來台,除宣傳新書之外,最重要的是能將其原理傳授於跑步、健走愛好者,讓大家能健康快樂的運動一輩子。

氣就是為生命帶來動力的能量,當身體確實對直,你也同時與自然力量連成一線,氣也可以流通於體內。重視運動效率的爵爾教練認為,如果身體沒有對直,就是浪費能量、浪費效率。對直有兩種:

美國著名跑走教練丹尼‧爵爾

身體對直

- 垂直:跟地心引力是同個方向,如果沒有對直,身體有歪曲的話,那麼整個身體的結構便是空的。例如:無論跑步或走路,都該朝向前方直行,而不該左右搖晃。因為當你搖晃的時候,會增加側邊的壓力,同時也容易受傷,所以若身體確實對直就能減少左右搖晃。

- 方向性對直:對直要往前的方向,要往哪個方向前進時,身體的各個部位就盡量朝同個方向去對直。例如:跑者膝。這是許多跑者共有的問題,是因為當你在跑的時候,腳並沒有朝著直線的方向,而是外八…然而你的膝蓋卻是朝向正前方的,所以講這時候就會因為方向不一致,導致膝蓋與小腿互相拉扯,這就是跑者膝發生最主要的原因。

- 所謂的對直就是從頭頂到腳底呈一直線,運用核心的力量腳步變得讓更輕盈。許多人在跑步的時候步伐特別沉重,這樣不但對身體的負擔很大,同時也是不正確的跑步方式。

氣功跑步強調身體的對直

丹田移動‧身體律動

太極拳最重要的理論就是用丹田去帶動身體的律動,一旦丹田移動,身體則會跟著移動。這不只是能用在運動之中,即使是日常生活中的行走,亦能運用練習。

⚽實際測試:將雙手大拇指壓在肚臍,裡面三吋的地方就是丹田,它是一個位置,而非一塊肌肉或核心肌群。

想像丹田是一顆球,思緒是一雙手,它可以去操縱這顆球。雙腳與肩同寬,想像自己正在前後左右移動這顆球,就會感覺到丹田的律動是跟著身體在移動,往哪個方向轉動,身體就會隨之而行。

丹田的位置

馬拉松訓練的七個階段

要跑的長遠,身體不見得要很強壯,用氣功跑步,其實是更聰明的方式。想要跑好一場馬拉松,必須要有完整的願景和規劃,要知道自己為何要跑步?最想參加的賽事?當你遇到困難的時候,就可以回頭想想這些初衷。以下是完成馬拉松的七個階段:

- 了解自己要跑的路徑與距離:包含當天的氣候以及可能會發生的狀況。

- 開始訓練技巧(前六週)與方式:不要一開始就追求長距離,即使技巧正確但身體沒適應,受傷的可能性依然很大,所以不管平時的練習或是比賽當天,都得切記身體的對直姿勢式與方法。

- 距離:第8週後,就可開始加入不同的元素來進行調節。

(1) 上坡跑:可以訓練上半身和腿部的力量

(2) 間歇跑:快慢交替,讓心臟更強健

(3) 節奏跑:用比賽預定的速度去跑,只是跑比當天賽事較短的距離

(4) 長跑:在於時間。比賽時會花多少時間,練習時就必須花多少時間。同時也可訓練心肺耐力,心肺使用的氧氣效率。

(5) 趣味跑:在努力練行過程中,可以增加一點有趣的想法來減低練習時的辛苦。

4. 精通:回想前面的三個階段:願景、技巧、調節,運用在此一階段。包含起跑、補充能量、賽道特殊路段…等。有著這樣的事前準備,當天到了現場才不至於緊張或不知所措,反而可以輕鬆享受地完賽。

5. 轉換階段:比賽前的7-10天,必須讓自己處於休息狀態。這是指心靈的修養而非身體的休息,練習仍是必須的,但是想辦法放鬆才能在當天的比賽達到最佳狀態。同時也得開始注意飲食調整,多攝取蛋白質以及碳水化合物,能幫助你有更強健的肌肉去應付比賽。

6. 比賽周末:就是所謂的賽前準備,可分為前中後三個階段。

(1) 前:比賽前幾個小時要做哪些事,例如:交通、到達會場的時間安排

(2) 中:規劃好比賽當中要做哪些事情,包括補給的多寡和頻率

(3) 後:賽後如何回家、領取物資…等,都可事先安排,避免在比賽之中不必要的擔心。

7. 賽後的休息與復原:維持原本練習的基礎,不要因為很累就放棄了之前所有的練習。

有了上述的準備,在過程中就能更增加信心、有活力,甚至一年之內便能參加6-10場的馬拉松比賽。

所謂的氣功跑步不一定非要慢慢地跑,如果本身有一定的基礎,它反而能幫助你跑得更快、更輕鬆。已經累積人生16萬公里的爵爾教練,最後一次受傷是在1985年,也希望帶著這些經驗的累積和生活的改變,讓跑步或健走成為大家心中認為最放鬆的運動。