運動星球

路跑常見的5大傷害的和預防對策

2020-02-13

路跑已成為現代人休閒運動重要的一部分,有研究指出,慢跑能有效下降30%的心血管疾病風險,同時改善高血壓、不正常血脂等問題。雖然它在許多方面都有益健康,但也可能導致肌肉骨骼系統過度使用並造成傷害。

以美國的情況來說,在三千萬路跑跑者中就有37-56%的人受傷,而在每一千小時跑步中大約出現2.5- 5.5次的運動傷害,受傷男性約51%,女性則是49%。儘管跑步比其他運動的傷害發生頻率少約2-2.5倍,但根據統計資料顯示,光是這類運動傷害就要花費數百萬美元的醫療費用。因此,透過預防教育不僅是保護跑者自己,還能降低醫療費用支出、減少消耗醫療資源。以下是物理治療師針對路跑常見的5種傷害,告訴你原因並提出預防方案。

路跑常見的5大傷害的和預防對策

路跑的生物機制

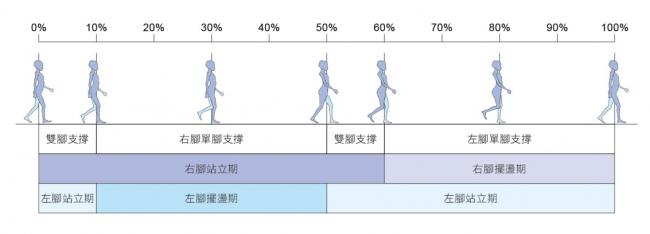

在說明路跑之前,得先介紹一下走路及跑步的活動機制。

.走路:一般行走時的步態可分為站立期及擺盪期,分別占60%(站立期)及40%(擺盪期)。而站立期又可細分成3個部分:接觸期、站立中期、推進期;擺盪期也可細分成3個部分:加速期、擺盪中期、減速期。行走時的步態會出現兩隻腳同時作支撐的時期,這就稱為雙下肢支撐期,這是身體在走路時做重心轉移必要的過程。

行走的步態分解圖

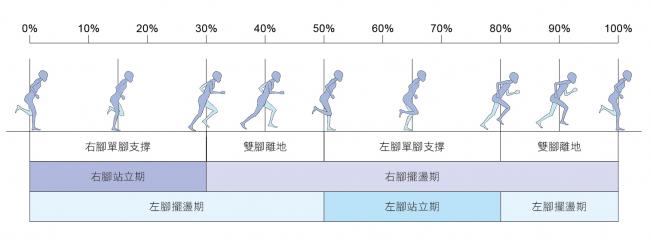

.跑步:跑步的步態與行走十分不同。跑步時的步態一樣可分為站立期及擺盪期,但站立期比例會下降、擺盪期則增加,並且不會出現兩隻腳同時支撐地面的情況,反而會增加雙腳同時離開地面的時間。如果跑步的步態或姿勢有問題,就會造成傷害或疼痛。

跑步的步態分解圖

跑步受傷的主因

一般來說,發生跑步傷害主要有5個關鍵:足部著地方式、膝蓋屈曲角度、 髖關節伸展角度、軀幹傾斜角度和足跟外翻。

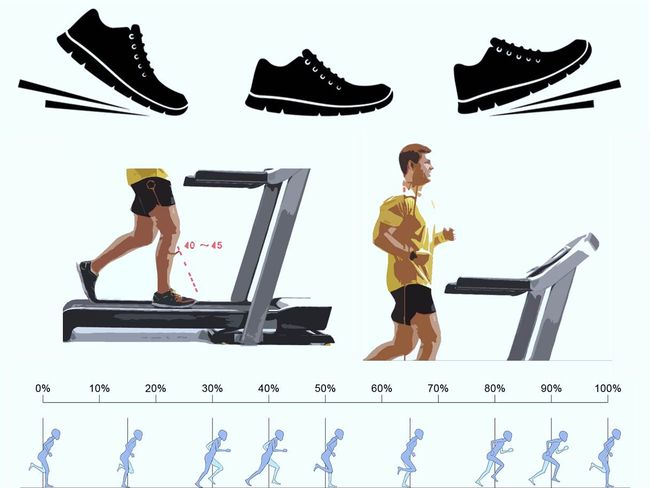

1. 足部著地方式

足部著地方式可分為前足著地、中足著地及後足著地3種。目前尚未證實哪一種最容易受傷,但有研究指出,以後足著地會增加膝蓋內的壓力,若過度使用後足著地可能提高傷害風險,例如跑者膝或膝關節壓力損傷等。相對的,前足著地會增加腳和腳踝之間的壓力,造成如阿基里斯腱的問題。在訓練時,當從後足轉換到中足的過程或訓練前足著地法時,要小心保護腳及踝關節,千萬不要過度訓練,因為長時間訓練容易增加這些部位的壓力。加強足部訓練提升穩定性,協助跑者以安全方式完成訓練,或可避免這類問題。

足部著地方式可分為前足著地、中足著地及後足著地3種

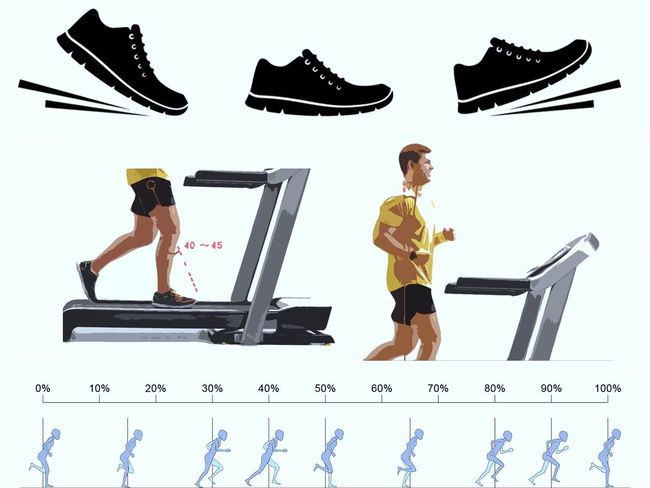

2. 膝蓋屈曲角度

膝蓋屈曲角度在路跑站立期支撐身體重量時影響很大,目前尚未有研究明確制定出最有利跑者的彎曲角度,但有報告指出站立期支撐身體重量時,膝關節彎曲約40-45°減震效果最好。如果膝關節屈曲明顯小於40°,則會降低減震效果,將導致髕腱炎和髕骨股骨疼痛症候群、鵝掌肌群疼痛等問題。

膝關節彎曲約40-45°減震效果最好

3. 髖關節伸展角度

髖關節伸展角度在站立末期時也很重要。從多數跑者的動作中可觀察到站立末期出現較少的髖關節伸展角度,一般認為是缺乏髖部伸展,可能與髂肌及腰大肌的柔軟度降低有關。而髖關節伸展角度下降,可能導致跑步後損傷,包括髖關節屈肌或股四頭肌的拉傷等。

髖關節伸展角度下降,可能導致髖關節屈肌或股四頭肌的拉傷

4. 軀幹傾斜角度

不少跑步專家認為軀幹傾斜角度是糾正跑步姿勢的關鍵因素。近期的研究指出,軀幹前傾角度小幅度增加(約7°),可使髕骨股骨關節的壓力明顯下降,又不會增加踝關節的負擔,由此可知這個策略對跑者來說非常重要。整體而言,在軀幹前傾角度減少(即更直立的姿勢)下跑步,與膝關節負荷增加有直接關係。軀幹前傾方式並非純粹使用踝關節來達成,而是使用髖關節的屈曲、骨盆前傾及其他關節小幅度的運動調配組合而成。

軀幹前傾角度約7°,可使髕骨股骨關節的壓力明顯下降、不增加踝關節負擔

5. 足跟外翻

足跟外翻(扁平足)是受到跑步族群關注的問題之一,過去研究探討的不只是足跟外翻的角度,還有足部外翻的速度,因為足跟外翻速度可能在特定的跑步傷害中有重要影響。有研究發現,過度的足跟外翻與跑步損傷有相關性,例如脛骨應力性骨折、髕骨股骨關節疼痛症候群和阿基里斯腱病變等,也因此路跑姿勢的調整需接受專業的指導、訓練及建議才有好的效果。

過度的足跟外翻與跑步損傷有相關性,例如脛骨應力性骨折、髕骨股骨關節疼痛症候群和阿基里斯腱病變

書籍資訊

• 圖文摘自如何出版,蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青合著《提升表現、預防傷害、減緩疼痛,運動肌內效貼紮》一書。

本書特色

四位物理治療師因為運動傷害處理這個共同志趣而結為好友,經常一起參與各種運動賽事,協助場邊的運動傷害防護。2011年起攜手投入中華肌內效協會的培訓課程建置,共同開發出肌內效貼紮認證課程,8年來授課總和超過300場,以教學嚴謹、考核扎實著稱。適合各階層學習,不只醫療人員、運動員,連一般民眾都能輕鬆掌握技巧。

四位治療師亦師亦友,除了在各自領域以自費物理治療形式,藉由徒手治療、運動治療方法為臨床患者服務外,也時常聚在一起討論和分享各式治療法的操作和練習心得,更時常到國內外進修,保持吸收新知的熱忱,並將新技術整合內化成治療患者的利器。行有餘力不忘戮力寫作,讓更多人認識運動傷害處理與防護知識,以致全民都能擁有健康的肌骨與幸福的人生。

• 更多如何出版《提升表現、預防傷害、減緩疼痛,運動肌內效貼紮》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

印度68歲奶奶為支付丈夫醫療費,鞋子磨爛赤腳奪馬拉松冠軍

2020-08-19

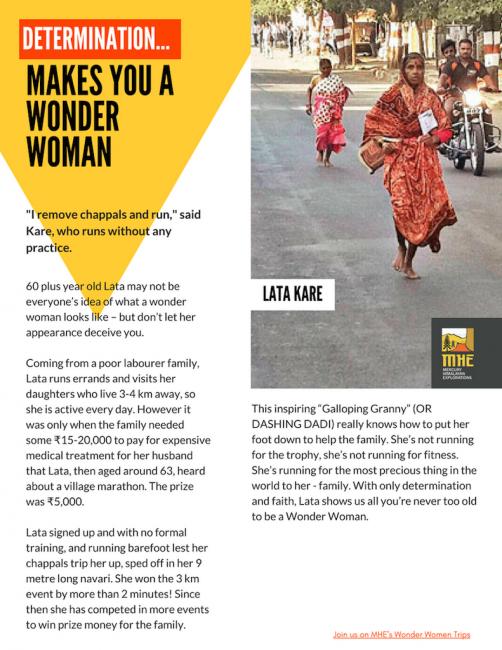

為了家人,肯犧牲自己算得了什麼!一名68歲的婦人名叫拉塔·卡萊(Lata Kare),為了支付丈夫的醫療費用,參與了印度當地舉辦的馬拉松比賽。這場比賽對她來說意義重大,如果奪得冠軍會有一筆獎金,這筆獎金可以支付丈夫的醫療費,因此卡萊全力以赴這場比賽。最後不但拿到了冠軍外,她的故事被拍成了電影來勵志人心。

印度68歲奶奶為支付丈夫醫療費,鞋子磨爛赤腳奪馬拉松冠軍 ©dnaindia.com

為支付丈夫醫療費,參加馬拉松比賽

68歲的拉塔·卡萊(Lata Kare)平時都沒有什麼運動習慣,唯一喜歡做的事情就是走路。某日,丈夫身體不適在做檢查時,被醫生告知需要做核磁共振,但費用需要5000盧幣(約台幣1900元),這費用對卡萊來說是一筆蠻大的開銷。但在因緣際會下,鄰居來告知卡萊,在印度西部馬哈拉施特拉邦有一場馬拉松比賽,冠軍獎金剛好是5000盧幣,當卡萊知道這個消息後,立刻報名參加。卡萊表示,雖然自己對跑不完全沒有運動概念,但本身很喜歡走路,每次一走都可以走好幾個小時,所以相信一定能完成這場比賽!

©mhestories.com

赤腳奪得冠軍後,將故事拍成電影

隨後,在眾人的鼓勵以及同時自己也想賺取醫療費給丈夫看病的卡萊就立刻報名了比賽。然而在跑馬拉松比賽時的卡萊心想,不管怎樣我就是要全力以赴!對於運動沒有概念的她,在跑的途中鞋子都被磨壞了,但她當時並沒有放棄,一直秉持著要第一名的決心,隨者掌聲越來越大聲也越來越接近她時,卡萊終於知道自己拿到了冠軍了!這一刻,她喜極而泣,在現場的觀眾們也為她高興的喝采。對於這一次的努力他丈夫感到驕傲與感動,並表示已經68歲的妻子還要做這麼辛苦的事情,自己真的很幸運也很幸福。由於這個故事實在太勵志,消息傳到某間電影製作公司那邊,並且將這次比賽拍為電影並宣傳給大眾。

這樣勵志的故事是否也感動了到你?看看自己的生活後才發現,我們需要更用力的活著每一天來感恩我們所擁有的。

©dnaindia.com

資料來源/BBC、DNA

責任編輯/妞妞

運動星球

接受喜愛挑戰的面向 成為比昨天更好的自己

2017-08-25

當你還是一位新手的馬拉松跑者時,你與其他跑團有經驗的跑友們一起報名參加馬拉松賽事,由於是第一次,於是你的目標僅僅是安全完賽,但其中大部分的跑友都希望能不斷的突破自己的成績,因此,在跑的過程中,當其他的跑友皆慢慢到達終點線時,此時你心中感到滿滿壓力卻仍一個人努力的跑著,心裡想著:我只是想完成42.195公里,難道這還不夠有挑戰性嗎?

接受喜愛挑戰的面向 成為比昨天更好的自己

只為自己的高強度的訓練壓力

在運動方面,你從來都不是一個好強的人,與大多數的女人一樣,或許你從小就認為甜美與謙虛這類的形容詞是最高的讚美。相對來說,也許有很多人從沒有想過要如何挑戰自己,或者讓任何人知道我們有多麼想要贏的心情。擁有積極的野心通常不被認為她,是一位具有吸引力特質的女性。

但是在這場比賽中,雖然通過終點線是一件值得自豪的事,但你發現這並不代表你擅長跑步。你希望自己不但擅長跑步,甚至有某一些亮眼的成績能夠驕傲的告訴大家自己有多會跑步。於是在一個星期內,你報名參加了另一場馬拉松比賽,決心挑戰打破五小時的紀錄。你把自己的時間投入在具有挑戰性的速度跑和間歇跑的訓練,甚至參加了跑團並加入了團體跑步班課程,然後每個星期至少會參加一場短距離的比賽。

雖然是為了自己,但當你承認訓練有多困難時,也就代表成功壓力越大,所以你才覺得你需要令人驚豔的時間來證明所投入的一切能量。

從懷疑到讓自己更勇敢

即使是曾經與你一起接受過訓練的人,你會發現自己的本能在這一瞬間被撕裂了;你開始愛上打敗其他跑者的快感,並開始懷疑若就此離開原來的跑團是否是一件不禮貌的事。每當回家後,你總是失望自己練習時的表現,你認為自己跑得一點也不快,甚至一切的一切都糟糕透頂。

就這樣,你更努力的練習著,漸漸地,當你需要進行強度的訓練時,再也沒有人可以跟上你的速度,你開始接受自己勞累時候的喘息聲,而不是當你遇到困難的時候隱藏它。慢慢的,你看見回報,這樣一點一滴的累積,你也跑得越來越快。

你從來沒有想到的是,一旦自己接受了這個競爭的面相,仍然享受跑步。你不再只是每天晚上出門跑一次步,而是更努力成為比昨天更好的自己。現在,你開始幻想著打破一個新個人記錄的喜悅,或者是全身充滿能量得快感。