侯鐘堡

常見的膝關節積水該如何處理與治療?

2020-03-03

膝關節積水這個問題真是太重要也太常遇到了。無論是打球的年輕人、喜愛運動的中年歐吉桑、膝部退化的長輩都會遇到。

膝關節問題無論是打球的年輕人、喜愛運動的中年歐吉桑、膝部退化的長輩都會遇到。

以下狀況會有反覆性膝關節積水

1. 退化性關節炎

2. 急性運動受傷

3. 慢性運動勞損 (過度使用) 換言之,會膝關節積水,就表示「*膝蓋內構造」出了問題。

為何膝關節會積水?

膝蓋每天都有正常的關節液(黃色透明液體)循環,自然生成與吸收。若是受傷了,就會導致 人體關節液:生成速度>>>吸收速度。

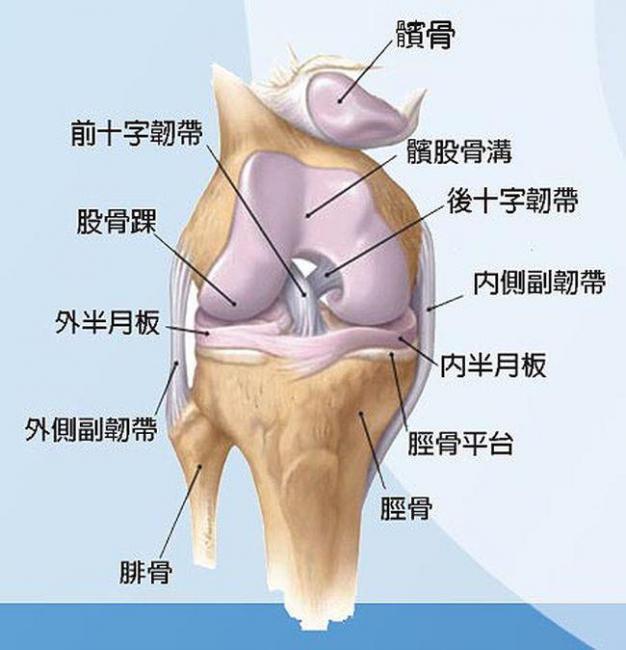

膝關節的週邊構造與組織。 ©webmd.com

膝關節構造

*膝關節內構造:關節內軟骨、前十字韌帶、後十字韌帶、內側半月板、外側半月板。

*膝關節旁構造:膝內側韌帶、膝外側韌帶-->位處關節邊緣,我將之視為「一半的關節內構造」。

*膝關節外構造:髕骨、髕骨韌帶、髂脛束、鵝掌肌腱、股四頭肌腱 關節內的問題與關節外的問題必須分別清楚。因治療方向差很多。

話說:瑞凡有一天膝蓋打籃球時扭傷,從此之後就非常痛,而且走路很不方便。醫師說是膝關節積水了,要多休息。

然而,膝關節積水會有什麼症狀呢,一定會很痛嗎?有了膝積水,一定要抽掉嗎,不抽掉可以嗎?是否可以再繼續運動呢?有沒有辦法做什麼加速膝關節的回復呢?

其實,大部分受傷的朋友會以行動不良來表現。最多的是 「我以前蹲的下去,現在都蹲不下去」、 「上下樓梯都變得很不方便」、 「我兩邊膝蓋看起來好像不太一樣,比較腫」、 「我自從上次撞到後就這樣,X光檢查過了沒骨折,但就是一直都沒好」。

是的,這些都是膝關節積水的症狀。它就是這麼擾人,從年輕到中年到老年都常發生。但幸好的是,只要知道原由,治療後的恢復效果也很好。

膝關節積水治療方法:長針抽取膝部積水>20CC+超音波探頭引導 ©Youtube_Jeffrey Stevens

膝關節積水症狀

1. 無法蹲跪,行動困難---第一名

2. 膝窩、膝後部腫脹,觸壓痠痛---第二名

3. 膝蓋外觀看起來較腫,有紅、發熱等發炎現象---第三名

4. 痛,但較偏急性運動傷害。慢性以行動、蹲踞不方便為主。 那該怎治療呢?

把握治療的四大原則:打針、吃藥、復健、保養。

膝關節積水的治療方針

A. 詢問病史:

受傷機制--打球、爬山、重訓、種菜...等。

受傷時間--立即受傷、受傷兩週、反復性膝腫脹

B. 判別積水量:

若是量不多(3-10cc),可以採保守性治療(藥物、復健),同時減少活動量,水會慢慢被人體吸收代謝。

積水量多(>10cc)建議抽掉積水,減緩症狀。

積血---建議抽除。因血腫鈣化機率較高,可能造成長期後遺症。

C. 超音波導引抽吸治療:

在超音波之下,盡量抽掉關節內積水。

因關節內構造受損,需注射藥劑治療,進一步保護軟骨及韌帶:

1. 玻尿酸治療

2. PRP增生治療

D. 復健治療與保養:

減少活動量,做復健,服用消炎藥物、使用輔具、服用保養品等。

治療方針可以參照下表。

膝關節損傷治療方針

膝關節積水雖然非常惱人,但有超音波的幫助之下診斷及治療都變得簡單很多。而且治療效果也是非常的好。 特別是年輕人,膝蓋是要用一輩子的,年輕時不好好治療,會加速以後關節內的退化,最後就必須接受手術治療。

/ 關於侯鐘堡 /

目前任職於台北原力復健科診所,致力於打造全世界最棒的復健科診所。善長運動傷害治療、功能性增生注射、Redcord懸吊、運動治療、鐵人三項、肌力與體能訓練。

著作

《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》

證照

美國運動醫學會私人教練(ACSM-CPT 1038238)

Cyriax 脊骨矯治

懸吊訓練 Redcord Neurac1認證

台灣運動醫學會隊醫研習

KBC 壺鈴教練

運動星球

跑得越多汗水越少! 流汗真正的原因是…

2019-07-19

悶熱的夏天在戶外跑步,你一定邊跑邊狂飆汗!無論在寒冷冬天或悶熱夏天跑步,汗水都是不可避免的一部分,但出汗有什麼必要呢﹖為什麼做同樣強度的運動你流的汗總是比別人多﹖讓我們繼續看下去。

跑得越多汗水越少! 流汗真正的原因是…

流汗的意義

流汗是身體自然降溫的一種方式,當你的身體開始升溫,無論是因為自身體溫變化、外部溫度變化,或是為了應對壓力、食物、藥物或疾病,中樞神經系統會向全身汗線發出信號,使身體降溫;而降溫時機發生在汗液蒸發時,皮膚表面的熱量隨之消散。

此外,一些人認為「跑步流汗可以排毒」、「跑步爆汗瘦身更快」,前者目前沒有科學根據,後者沒有直接關連,其實都是迷思。反倒是運動流汗可讓身體排除多餘的鈉,保持腎臟健康(但如果跑步超過1小時流了大量的汗,應適當補充運動飲料)。

運動流汗可讓身體排除多餘的鈉,但如果跑步超過1小時流大量的汗,應適當補充運動飲料

為什麼我比其他人流更多汗﹖

一般人1小時訓練中平均流800-1,400毫升的汗,但有些人流的汗總比別人多。費城骨科醫學院教授彼得比迪解釋道﹕實際上人的身體一整天都在不斷出汗,只是你沒注意到汗珠積聚在衣服上,直到出汗率或超過蒸發率。

而出汗率會受體重、年齡、性別和壓力指數影響,這就是為什麼跑步時你總是汗如雨下,但隔壁跑友卻只是微微冒汗。一般而言,體重越重、年齡越大、壓力越大,可能產生的汗水就越多;若以性別區分,男性比女性更容易出汗。

此外,如果你的某部位特別容易出汗,例如明明只是輕鬆跑卻像剛洗完頭髮一樣,可能是因為某部位汗線過度活躍,汗液自然比其他人多。

怎麼判斷我是否流汗過多﹖

事實上,沒有客觀的方法能判斷一個人是否流汗過多,但如果出汗影響到進行日常活動的能力(例如手握筆或穿拖鞋),你可能成為占總人口中發生率1%的「多汗症」患者。

多汗症患者起床後會發現雙手、腋窩和腳底總是過度流汗,直到睡著才停止。然而原發性多汗症原因不明,多數自小就有某些部位流汗特別多,這些症狀可能造成患者在工作或社交上的困擾,尤其是處於緊張狀況或溫度較高的環境。如果懷疑自己有多汗症,可就醫診斷,經醫師評估做非手術或手術治療。

止汗制臭劑 ©Metro

該怎麼擺脫擾人汗水﹖

出汗是必要的,前文已說明這是防止你過熱的生理機制,但如果你覺得自己過度出汗,除了多汗症的診斷治療,你還可以做一些事來讓身體清爽一點。

1. 止汗制臭劑

坊間賣的止汗制臭劑是藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管,達到抑制出汗的效果,能延緩出汗並減少汗液帶來的氣味。塗止汗制臭劑的最佳時機是睡前或肌膚乾燥時,當大量流汗、運動散熱時使用會效果不佳;此外,刮毛後的肌膚可能有傷口,建議不要使用。要注意的是,止汗制臭劑跟防曬乳不一樣,不需要常常補擦,過度塗抹反而容易刺激皮膚。

2. 透氣穿著

避免穿不透氣或是合成纖維製的衣服、大熱天運動不要把自己包得密不透風,在戶外跑步選擇淺色衣服,都是能降低皮膚受熱的小技巧

3. 跑得越多,汗流得越少

跑步訓練得越多,跑步效率就越高,這意味著過熱情形發生的機率會減低,而產生的汗水相對越少。所以,別把溫度太高當作你不練跑的理由了!

資料來源/Runner’s World、高醫醫訊月刊第二十卷第四期、衛生福利部食品藥物管理署、郭豐州

責任編輯/Dama

運動星球

膝蓋痛就是退化性關節炎? 骨科醫師教你揪出疼痛元凶

2019-03-22

無論是年長者、運動咖,或是必須久站工作的人,「膝蓋痛」的惱人問題總是時不時突然出現。尤其對年長者來說,因膝蓋痛而長期臥床、把自己關在家裡的大有人在,過低的活動量更可能降低免疫力、導致其他疾病。想解決膝蓋痛困擾,你得先知道膝蓋痛不只因為「退化性關節炎」,揪出真正的疼痛元凶才是關鍵!下文以骨科醫師觀點教你如何一步步接近敵人、揪出凶手,並找到對的治療/緩解方法。

膝蓋痛舊式退化性關節炎? 骨科醫師教你揪出疼痛元凶

膝蓋自我檢查

膝蓋痛有許多原因,先有正確的診斷,才能正確治療。如果已經感覺到膝蓋痛先看看哪個部位感受到什麼樣的疼痛?疼痛到什麼程度?你有過以下膝蓋疼痛情況嗎?檢視一下自己如果有,可能是關節軟骨磨損所導致。

1. 從椅子上起身時膝蓋會痛

2. 持續走路較長距離時膝蓋會痛

3. 走路之後膝蓋會痛

4. 上下階梯會很辛苦

5. 久坐時膝蓋會痛

6. 從座位上站起來會很辛苦

7. 膝蓋屈伸時會發出聲音

8. 無法使用蹲式馬桶

9. 無法跪坐

10. 膝蓋腫大

膝蓋痛,快就醫檢查!

只靠口服止痛藥、電療、玻尿酸關節注射等招術對付膝蓋問題嗎?日本膝痛權威醫師黑澤尚指出這是不可行的!建議先到醫療院所掛號診斷,再依診斷結果選擇治療方法。以下流程﹕

Step1問診﹕先接受骨科的問診和檢查,就發生時期、疼痛狀況、有無受傷等告知醫師。

Step2視診﹕給醫師檢查膝蓋狀態、形狀、腫脹情況。

Step3觸診﹕調查膝蓋的可動域及膝蓋的積水、灼熱感等。

Step4 X光檢查﹕檢查膝蓋骨與骨之間的空隙、症狀的進展狀況等。

Step5 如果有必要做進一步檢查﹕血液檢查判斷發炎程度,檢查是否有風濕疾病、痛風的可能性/MRI核磁共振成像,檢查橫向、縱向、斜向的剖面圖/關節鏡檢查(僅內視鏡手術時才施行)

膝蓋構造分為大腿骨、膝蓋骨、脛骨、腓骨、半月板等,關節骨頭表面包覆著軟骨,周圍則有股四頭肌(大腿前側)、肌腱、膕繩肌(大腿後側)、韌帶、小腿三頭肌等組織,才能做出膝蓋屈伸等複雜動作。就醫檢查後,才能清楚究竟是膝蓋構造上的哪個部位引發疼痛。而疼痛主因多出自關節軟骨的磨損變形,以下是發生機轉﹕

軟骨磨損→產生磨耗物質→免疫細胞過度反應→引起發炎疼痛

©高醫醫訊

常見的膝蓋痛病因

診斷後,你可能知道自己罹患了什麼疾病,醫師將會提供對症下治療建議,或是請你轉診到其他科別。以下是常見引發膝蓋痛的疾病與對應症狀。

退化性關節炎﹕輕則僵硬有些微疼痛,重則長期疼痛且上下階梯很辛苦,甚至變成O型腿。

股骨頭壞死﹕初期症狀是疼痛,尤其在髖關節附近,走動越多就會產生悶悶的疼痛,但休息一下就可恢復,常被誤認為扭傷;也有部份人的症狀是腰痛,常被誤認為退化性腰椎病變。嚴重時每走一步路就感到疼痛,跛行到更嚴重時使髖關節活動度嚴重受限,無法把腳打開。

類風濕性關節炎﹕除了膝蓋,手指、手腕、手肘、髖關節、膝蓋等全身關節會發生左右對稱的疼痛,發炎反應比退化性關節炎還嚴重,帶來劇烈疼痛,且隨著關節變形的情況惡化,手腳趾頭的關節也會遭到破壞,導致脫臼或變形。

半月板損傷﹕膝蓋腫大、積水,活動時膝蓋會痛,膝蓋一動就發出聲響,有時突然像被卡住無法伸直。

痛風、假性痛風﹕膝關節突然劇痛,腳趾的趾根關節處也可能發生。

膝蓋疼痛病因多樣,應先就醫診斷才能對症下治療

資料來源/順天堂大學醫學院骨科學特任教授暨附設高齡醫療中心醫師黑澤尚、台大醫院骨科部

責任編輯/Dama