孫語霙

減肥早餐怎麼吃?吃對早餐比別人多減5%體重!

2020-07-16

曾經,我也不明白早餐的重要性,覺得有吃就好,趕時間的時候就隨便吃個小餅乾就衝出門,還沾沾自喜覺得自己吃的很少應該會瘦;也有一段時間因為被網路上錯誤的資訊誤導,以為早餐吃再多都不會變胖,所以早餐就肆無忌憚的大吃一頓。然而成為營養師之後才知道,不吃早餐不但會讓記憶力衰退、長時間腸胃缺乏蠕動而造成便秘,還會因熱量攝取不足而造成新陳代謝下降,使體內的脂肪容易堆積,更會因為省略了早餐產生的飢餓感,無形中午餐與晚餐攝取熱量增加,造成易胖體質。

減肥早餐怎麼吃?吃對早餐比別人多減5%體重!

有研究指出,一群進行肥胖治療的成年人中,增加了吃早餐的習慣的那群人,同時減少或保持飲食頻率不變,更有可能多減輕5%的體重,進而達到肥胖症治療的成果。既然吃早餐如此重要,那麼在減肥中,該如何正確吃一頓早餐呢?

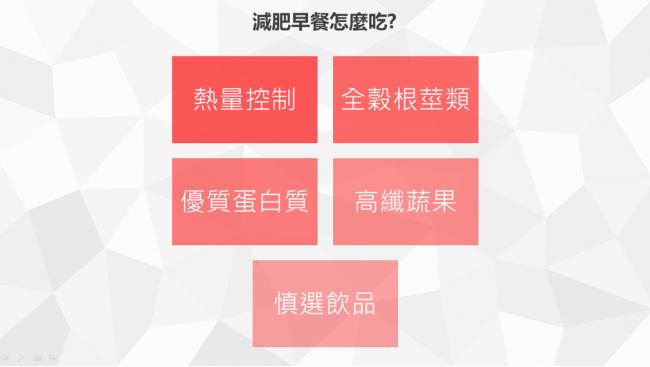

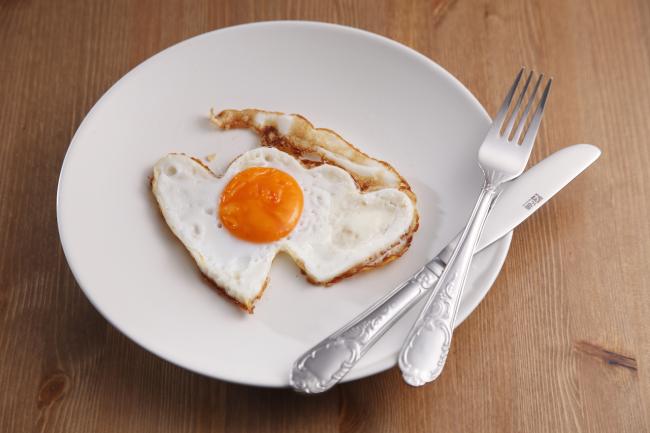

熱量的控制

早餐的熱量約占整天熱量的30%,減重期間的成年女性一天需攝取1200~1600kcal,而成年男性則是1600~2000kcal, 因此,減肥中的女性,早餐熱量約攝取360~480kcal,而男性則為480~600kcal。

全穀根莖類

澱粉類食物中的碳水化合物可提供大腦及身體能量,幫助提升專注力、思考能力及體力,因此是早餐中不可省略的。全穀根莖類,如:燕麥、全麥麵包、全穀饅頭、地瓜等,含有較豐富的纖維,餐後血糖上升的速度較為緩慢,比起精緻易消化的白吐司、白麵包,能提供較多的飽足感,而且更耐餓。

優質蛋白質

奶類、豆魚肉蛋類是蛋白質主要的來源,而蛋白質的小分子胺基酸,是大腦神經傳導物質、內分泌激素、情緒賀爾蒙的重要原料,因此,早餐吃蛋白質食物,幫助大腦運作更能穩定情緒、對抗壓力。除此之外,美國密蘇里大學(University of Missouri)的研究曾發現,早餐中攝取足夠的蛋白質(每份早餐含35克蛋白質),有助增加飽足感、降低大腦對高脂肪、多糖食物的食慾。

高纖蔬果

從就寢至隔天早上起床,長達八至十小時腸胃道都處於休息狀態,若是不吃早餐,則無法喚起休息的腸道,進而引起排便困難;相反地,吃一頓富含纖維的早餐,則可使腸胃道的蠕動活躍起來,胃及十二指腸活躍的蠕動,可將消化過的食物殘渣往直腸推進,當食物殘渣聚積到一定的量,會產生一個壓力,這股壓力會進一步地喚起排便反射動作,因此,多數人在吃完早餐後會產生便意。

慎選飲品

選擇了正確的餐點,要是配上錯誤的飲品,就功虧一簣了!多數的早餐店及便利商店飲品,暗藏了大量的精製糖,像是早餐店紅茶、便利商店的優酪乳或果汁牛奶,所含的外加糖約為6~40g,相當於1.2~8顆的方糖,早餐攝取大量的精緻糖,會造成精神不繼、注意力不集中;而早餐店奶茶、咖啡大多使用奶精、煉乳,可能含有反式脂肪,增加心血管疾病及肥胖的風險。(世界衛生組織建議每日糖攝取量為總熱量的5%以下,即不超過25g的糖)

由於早餐的選擇實在太多,一不小心又很容易落入肥胖的陷阱,因此語霙特地幫大家挑出幾樣容易取得又好攜帶的早餐,按照下列的公式隨意搭配,就是一套均衡健康又吃不胖的早餐啦!

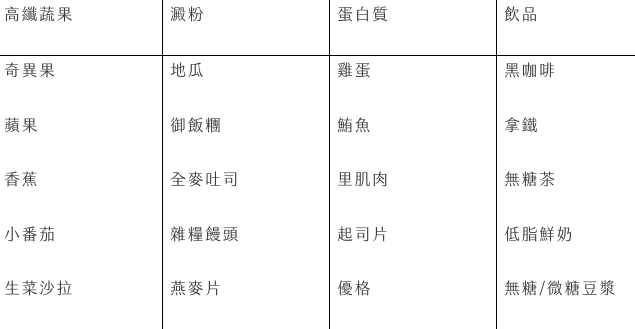

加碼分享一下我近期的早餐,也都是按照上面的公式做搭配喔。

奇異果+堅果饅頭+水煮蛋

葡萄+雜糧饅頭+焗烤番茄蝦

蘋果+黑麥麵包+優格+洋蔥鮪魚

小番茄+吐司+水煮蛋

以上這些早餐都是假日閒閒沒事在家弄的,上班日的早餐多數是在便利商店、中西式早餐店、連鎖咖啡店買的,後續再慢慢分享外食早餐怎麼吃好了,有人會想看嗎?

/ 關於孫語霙 /

運動星球

失眠好痛苦!營養師激推這4大類食物助一覺好眠

2021-04-09

睡眠問題嚴重影響了現代人的生活品質,晚上翻來覆去睡不著,或好不容易睡著了,卻容易醒來等睡眠問題影響數以百萬計的人,有時候不只是心理壓力及疾病的影響。你知道,其實飲食和營養也關係著你的睡眠品質嗎?晚餐或睡前避開高糖、高脂食材,試著補充「助眠」食物,都有助於安定神經以及情緒,並且進一步改善睡眠品質。

試著補充「助眠」食物都有助於安定神經以及情緒,有助於改善睡眠品質。

吃對時間和食物讓你一覺到天亮

當你正被睡眠問題困擾時,也許可以思考跟飲食習慣是否有關連,太晚吃、晚餐吃太飽,以致於睡覺時間肚子還很脹或很撐;或沒吃晚餐肚子太餓,睡前又怕胖不敢吃東西,導致餓到睡不著,都與你的睡眠品質息息相關。想要跟在睡覺時間睡得穩且為的好,就要先好好善待自己的胃,晚餐盡可能定時定量吃且避開刺激性、含咖啡因及脹氣的食物,如果已經拖到睡前才吃,那就選擇小份量好吸收,液體形式為主的食物,才能讓你一覺好眠喔!

睡前想吃可選擇小份量好吸收或液體形式為主的食物。

補充這些食物能幫助改善睡眠品質

目前有許多研究證實飲食與睡眠之間的關係,尤其是一些特定營養素確實會影響睡眠品質,以下介紹這些營養素,並推薦適合晚餐或飯後補充的幾種食物,可以提升睡眠品質,讓你一覺好眠。

色胺酸:色胺酸是可以經由一連串反應合成血清素,血清素與我們的睡眠和情緒關係密不可分,可以安定神經、讓人容易入眠。色胺酸是人體無法自行製造或合成量不足,需要由飲食中補充的胺基酸,可以由以下食物中獲得。肉類:雞里肌、火雞肉等,魚貝類:虱目魚、紅肉鮭魚、白帶魚等,豆類:紅豆、青仁黑豆、黃豆等。堅果種子類:杏仁片、開心果、腰果、亞麻仁籽、黑芝麻、南瓜籽、葵花子等。乳品類:起司、牛奶、奶粉。

鈣:根據國健署 2013-2016 國民營養健康狀況調查結果顯示,7 歲以上鈣質攝取量只達建議量 30-50%,缺鈣不只與骨骼發展有關係,鈣質與體內的神經傳導物質合成有關,具有穩定情緒及肌肉放鬆的功能,若缺鈣也容易有失眠的問題。以下為富含鈣質的食物有乳製品:牛奶、羊奶、發酵乳、優格、起司等,豆製品:小方豆干、傳統豆腐、豆漿,堅果種子類:黑芝麻、杏仁果 蔬菜類:莧菜、黑甜菜、芥藍、青江菜。

鎂:鎂與鈣共同調節神經細胞與肌肉收縮的功能,並參與能量代謝的過程,尤其是在壓力大時會有更高的需求量,若體內的鎂不足,不但會影響睡眠,也會跟便秘、高血壓、發炎有關,建議可以補充以下食物。堅果種子類(最多):南瓜子、葵瓜子、芝麻、奇亞子、亞麻仁子、杏仁果、腰果,蔬菜類:莧菜、菠菜、藻類 豆類:黑豆、黃豆 維生素。

B 群:維生素 B 群能有效將營養素轉換成能量,維生素 B1、B2 和 B6 可以幫助色胺酸合成血清素,再轉化為褪黑激素,進一步幫助睡眠,若缺乏容易出現焦慮及失眠情形。維生素 B1:全穀類食物,如糙米、燕麥、豆類及瘦肉,維生素 B2:內臟類、瘦肉、乳製品、蛋類、魚類、深綠色蔬菜,維生素 B6:堅果種子類(葵花子、開心果)、鮭魚、雞肉、豬肉、香蕉、菠菜,適量的將這些食物加入原本的飲食中,從天然食物中取得營養素,幫助你一覺到天亮。

許多研究證實飲食與睡眠之間的關係,尤其是一些特定營養素確實會影響睡眠品質。

然而可以幫助睡眠的營養素廣泛存在於許多食物中,因此遵循健康飲食指南,均衡攝取多樣化食物:高纖榖類、彩虹蔬果、優質蛋白質、富含不飽和脂肪酸的油脂等,這些都可以幫助我們一夜好眠,但同時也要注意及重視其他與睡眠相關的因素,如壓力、疾病等,才能有效改善睡眠狀況,共創好食與好眠人生。

資料來源/ResMed、Heho健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

早餐吃了嗎?93%台灣成年人營養不均衡!

2017-04-18

你早餐吃了嗎?有吃對嗎?美商營養品牌 2017年於亞太區12個市場進行的一項「均衡營養健康大調查」發現,高達93%台灣成年人無法天天五蔬果而營養不均衡!該品牌提醒:均衡營養,應由一天中最重要的早餐開始,健康的早餐必須包括優質蛋白質、纖維質、碳水化合物,藉由早餐攝取均衡營養啟動一天的能量。

進行該調查者為美商賀寶芙 (Herbalife) 公司,其北亞區副總裁蔡孟紅表示,2017年進行的「賀寶芙亞太區均衡營養健康大調查」發現,高達93%的台灣成年人未能遵循國健署建議的「天天五蔬果」,64%的受訪者未能飲用天天8杯水的建議量。「沒時間」、「缺乏動機」與「取得不方便」,是忙碌台灣人無法落實均衡營養的三大主因!其中,三餐中早餐最重要,但現代人卻最容易忽略早餐,有人早上趕著出門上班或上課而省略不吃;或者是前一晚太晚吃,以至於早上沒有胃口;甚至是想追求好體態,誤以為早餐不吃比較瘦。

該公司資深營養師林若君同時表示,營養均衡才能滿足每日活動所需,尤其早餐是開啟一日生活的第一餐,更需特別注意選擇入口的食物,適當搭配「優質蛋白質」、「纖維質」與「碳水化合物」,不僅能提供活動所需的能量,還可以提高學習力與專注力,促進腸胃蠕動,神清氣爽的迎接每天的工作及學習。

台灣傳統早餐店供應的食物往往油膩且營養失衡。 ©Klook客路

一日之計在於晨:忽略早餐 風險找上身

林若君營養師進一步指出,一夜未進食後體內的血糖濃度下降,早餐是身體開啟一天動能的關鍵。然而,國健署的調查中(註2),有23%的民眾沒有天天吃早餐的習慣,甚至有5%的民眾從不吃早餐,而原因包含了「來不及」、「沒胃口」以及「怕胖」。忽略早餐將為身體帶來各種風險,不僅代謝變慢、血糖不穩造成午餐過量攝取糖份、油脂與熱量,是罹患肥胖、糖尿病與心血管疾病的危險因子。根據哈佛大學公共衛生學院的研究(註3)顯示,不吃早餐的人罹患心臟疾病的機率高出27%,對健康是一大危害。

「高熱量」≠「高營養」

林若君營養師進一步指出,除了不吃早餐,大多數台灣人的早餐吃錯了,除了普遍未能在早餐攝取足量、優質蛋白質,受歡迎的早餐(例如飯糰、麵包、包子、蛋餅、蘿蔔糕與燒餅油條等)皆有高熱量卻營養不足的危機。健保局資料(註4)也顯示,「傳統現做的飯糰經常份量太多、熱量過高,尤其飯糰裡所夾的油條及肉鬆往往含有過量油脂,也缺乏蔬菜類的營養素」;「許多人覺得吃麵包最快、最省事,但不管是甜或鹹的麵包,都有太油及熱量太高的問題」;而「包子往往油脂過多,不適合早餐食用」;「蛋餅、蘿蔔糕等傳統早餐烹調的特點都是用油來煎,脂肪量往往不低,以一般人常吃的蛋餅來看,做麵皮時就會加油脂一起揉桿,煎的時候也要用油,所以看來很薄的蛋餅熱量可能高達3、4百卡」。「許多人早餐一定要搭配的奶茶是加棕櫚油製成的奶精,而非牛奶,所以奶茶只是油加糖、水,沒有營養」。

林若君營養師表示,這些餐點不僅多含有過量油脂、熱量、鹽、糖,蛋白質與纖維量也嚴重不足,更可能含有大量飽和脂肪、反式脂肪、硝酸鹽與亞硝酸鹽等,除了可能造成肥胖、糖尿病、心血管疾病的危機,更提高了致癌的風險。而近年來大受歡迎的美式早午餐,更是熱量炸彈,一份餐點高達1,000大卡,除了高油高鹽的烹調方式,內容多為澱粉與肉類的組合,纖維嚴重不足,吃進了熱量卻沒有吃到足夠的營養。

起床後一小時早餐黃金時間 蛋白質、碳水化合物、纖維 喚醒身體動能

林若君營養師建議,起床後一個小時是早餐最佳時間,進食後身體會自動升溫,負責代謝和消化的酵素較為活躍,攝取適量的營養能夠在一早啟動新陳代謝,讓精神與體力更充沛。早餐的選擇建議攝取含有足量的優質蛋白質、纖維質、碳水化合物:

【優質大豆蛋白質】

蛋白質提供大腦所需的胺基酸,讓大腦更清醒,有助於學習力與專注力提升,亦補充肌肉所需的蛋白質,維持身體肌肉量,避免肌肉流失產生的代謝率下降。然而,台灣人的早餐普遍蛋白質不足!

林若君營養師指出,成年人依生活型態的每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重0.8-1.2公克,平均一天的蛋白質攝取量約60公克必須平均分配於三餐,每餐約需攝取20公克。但台灣人的飲食習慣於午、晚餐攝過量蛋白質,早餐的蛋白質攝取量明顯不足(註:早餐常見的雞蛋,一顆約含有7公克蛋白質)。建議攝取優質低脂蛋白質如鮭魚、雞肉、或豆類製品,有助於提升餐後能量消耗與脂肪燃燒,同時增加飽足感,減少吃零食的慾望。

大豆蛋白質近年來逐漸受到重視,雖然肉類提供豐富的蛋白質,但也夾帶許多飽和脂肪和膽固醇。跟動物性蛋白質相比,大豆蛋白是更健康、更優質的選擇。大豆所含的蛋白質高達36%,相較於其他植物,大豆蛋白質含有完整的必需胺基酸,且無論是生物價、淨蛋白質利用率和蛋白質效率比,都是非常優質好吸收的蛋白質來源。大豆的飽和脂肪含量很低,同時不含膽固醇。在飲食中搭配大豆類食品也能增加對葉酸及維生素K等的維生素攝取量,以及大豆卵磷脂,都是促進人體健康的好幫手。

優質大豆蛋白比肉類蛋白更健康。 ©medicalnewstoday.com

【纖維質】

可增加飽足感、促進腸胃蠕動,改善上班族常見的便秘問題。每日纖維的建議攝取量為25公克,早餐建議攝取5-10克的纖維(例:2/3碗的煮熟蔬菜約含有3-4克纖維,一個網球大小的水果約含有2克纖維)。攝取足夠纖維可以促進胃結腸反射,讓胃排空、促使腸道蠕動、產生排便感,吃完早餐再排便有助健康,如果跳過早餐不吃或纖維補充不足,容易產生便秘情形,導致毒素累積,甚至冒痘痘。

【碳水化合物】

提供身體活動所需的能量,建議攝取含纖維的複合式碳水化合物,如燕麥、地瓜、全麥麵包等,提供身體長期且穩定的能量,穩定血糖並幫助腸胃蠕動。

地瓜和全麥麵包都是優質的碳水化合物來源。 ©yellowfingers

一分鐘健康上早餐 早餐方便不隨便

針對台灣人忙碌、大多在外選購高熱量、但低營養的早餐,林若君營養師表示:因應現代人的忙碌生活,上班族可以在前一晚事先準備好隔日的早餐,或者挑選營養均衡的營養品,「一分鐘健康上早餐」的奶昔選擇,既省時又能顧健康,再忙碌也能以均衡營養的早餐迎接一整天的挑戰!

晨起運動者絶不可空腹運動,建議起床後先補充含有蛋白質與碳水化合物的早餐,最好是流質好消化的飲品。

早起運動好處多 搭配健康早餐有助增肌減脂、頭腦清明

近年來隨著運動風氣的增長,早起運動的人口也越來越多,賀寶芙(Herbalife)營養諮詢委員會資深經理、運動與營養專家黛娜萊恩博士(Dr. Dana Ryan)表示早起運動不僅可以讓生活更加規律、運動效果更好、頭腦更清晰、時間規畫更有效率,運動時所分泌的腦內啡讓人在一天的開始就有正向與快樂的感受。但剛起床時血糖濃度較低,體力不佳,若沒有補充適當的營養可能會造成運動無法持續,頭暈目眩甚至是消耗肌肉的反作用。

黛娜萊恩博士建議,晨起運動者絶不可空腹運動,建議起床後先補充含有蛋白質與碳水化合物的早餐,最好是流質好消化的飲品,但要避免高纖的食物,以免造成腸胃不適,蛋白質則以乳清蛋白為主,以助增肌減脂。吃完早餐約一個小時後再開始運動,運動後則可以再補充蛋白質、纖維與碳水化合物,例如香蕉牛奶搭配雜糧麵包,補充接下來工作所需的營養素,以「80%營養+20%運動」的原則,開始活力的一天。

賀寶芙(Herbalife)營養諮詢委員會資深經理、運動與營養專家黛娜萊恩博士(Dr. Dana Ryan)

賀寶芙亞太區健康巡迴之旅

賀寶芙亞太區健康巡迴之旅於4月5日至5月15日舉行,將在亞太區13個國家和地區(澳洲、柬埔寨、香港、印尼、印度、日本、澳門、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣和泰國)的21個城市舉行一系列醫學研討會、營養座談會和健康工作營。賀寶芙營養諮詢委員會委員資深經理、運動與營養專家黛娜萊恩博士(Dr. Dana Ryan)於4/18、4/19分別在台北及高雄舉辦健康巡迴之旅,分享健康營養知識,鼓勵大眾追求「健康活躍新生活」。

(註1) 賀寶芙亞太區「均衡營養健康大調查」於2017年3月進行,調查對象為台灣、菲律賓、韓國、澳洲、香港、馬來西亞、新加坡、印度、印尼、泰國、日本和越南共12個市場、6,000位18歲以上受訪者。

(註2) 國健署「健康數字123」網站 https://olap.hpa.gov.tw/index.aspx

(註3) 資料來源:哈佛大學公共衛生學院刊於美國心臟學會的「循環」期刊(Circulation)之報告

(註4) 資料來源:全民健康保險雙月刊第88期

關於黛娜萊恩博士(Dr. Dana Ryan)

現職

賀寶芙(Herbalife)營養諮詢委員會

教育訓練資深經理

專業背景

• 亞利桑那州立大學運動、營養與健康學博士

• 人體運動學碩士

• 健康與體能最適化營養專業證書

黛娜萊恩博士為將美商賀寶芙(Herbalife)打造成全球運動營養領導者的重要推手,透過建立營養與運動競技計畫,以及設計與管理運動臨床實驗來支持賀寶芙於全球贊助的運動員;更與許多知名球隊(包含:洛杉磯銀河足球隊、巴塞隆納足球隊、Flamengo足球隊、Pumas足球隊…等)合作,提供球員營養建議。

黛娜萊恩博士曾於加州大學洛杉磯分校教授運動生理學相關課程,也同時進行營養與運動規劃對心臟病風險影響的社區研究。她在亞利桑那州立大學取得運動、營養與健康學的博士學位,主攻維生素D攝取對老年人內皮細胞機能、炎症與最大攝氧量的影響。此外,她還擁有人體運動學碩士學位,以及健康與體能最適化營養專業證書。

此外,黛娜萊恩博士也是一位充滿熱情的運動員,在大學時期曾是華盛頓大學一級賽艇手的舵手,之後在聖地牙哥和亞利桑那州擔任中學划船教練長達8年。

賀寶芙營養諮詢委員會(NAB)是由全世界最優秀的營養及健康專家所組成,這些專家幫助教育大眾及訓練賀寶芙獨立健康事業會員有關營養方面的原理、運動的重要性及健康的生活型態。

賀寶芙(Herbalife)營養諮詢委員會

教育訓練資深經理

專業背景

• 亞利桑那州立大學運動、營養與健康學博士

• 人體運動學碩士

• 健康與體能最適化營養專業證書

黛娜萊恩博士為將美商賀寶芙(Herbalife)打造成全球運動營養領導者的重要推手,透過建立營養與運動競技計畫,以及設計與管理運動臨床實驗來支持賀寶芙於全球贊助的運動員;更與許多知名球隊(包含:洛杉磯銀河足球隊、巴塞隆納足球隊、Flamengo足球隊、Pumas足球隊…等)合作,提供球員營養建議。

黛娜萊恩博士曾於加州大學洛杉磯分校教授運動生理學相關課程,也同時進行營養與運動規劃對心臟病風險影響的社區研究。她在亞利桑那州立大學取得運動、營養與健康學的博士學位,主攻維生素D攝取對老年人內皮細胞機能、炎症與最大攝氧量的影響。此外,她還擁有人體運動學碩士學位,以及健康與體能最適化營養專業證書。

此外,黛娜萊恩博士也是一位充滿熱情的運動員,在大學時期曾是華盛頓大學一級賽艇手的舵手,之後在聖地牙哥和亞利桑那州擔任中學划船教練長達8年。

賀寶芙營養諮詢委員會(NAB)是由全世界最優秀的營養及健康專家所組成,這些專家幫助教育大眾及訓練賀寶芙獨立健康事業會員有關營養方面的原理、運動的重要性及健康的生活型態。