運動星球

紀錄跑步訓練的每一刻 GoPro HERO10 Black夜跑、越野跑實測

2021-12-10

疫情趨緩剛好進入馬拉松賽季,愛跑步的你是不是已經開始享受大口呼吸的珍貴時刻?這些難得的記憶你有嘗試紀錄珍藏下來嗎?本篇由運動星球編輯群使用今年新發表的 GoPro HERO10 Black,實際測試練跑時最需要影像紀錄的越野跑、公路跑以及夜跑,讓你一目瞭然 GoPro 第十代的大躍進特色,也為想紀錄每個感動時刻的跑者們提供實用建議。

紀錄跑步訓練的每一刻 GoPro HERO10 Black夜跑、越野跑實測 (圖為使用錄影模式截圖之影像)

效能兩倍升級的GoPro HERO10 Black

首先,我們先簡介 GoPro HERO10 Black 的動態錄像、平面相片與 LCD 螢幕等功能特色。

動態錄像升級

繼去年 GoPro HERO9 Black 的彩色前螢幕、加大主觸控螢幕、加大電量之後,2021 年 9 月發表的 HERO10 Black,外觀設計與 HERO9 Black 沒有大變化,但搭載全新「GP2 處理器」,效能比前一代 GP1 提升了兩倍,幀率(Frame rate,幀率越大表示圖像越平滑流暢)也提升兩倍,可達 5.3K60、4K120、2.7K240,並可在 2.7K 進行 8 倍速慢動作攝影。另外,HERO10 Black 搭載 HyperSmooth 4.0 的穩定功能等級,將地平線水平功能傾斜限制從上一代 27∘提高到45∘。

另一個影像上的突破是,以往使用 HERO9 Black 正面 LCD 螢幕,可能會有「卡卡」的感覺;HERO10 Black 正面 LCD 螢幕的幀率更高,提供了更流暢的即時預覽。

HERO10 Black正面LCD螢幕的幀率更高,提供更流暢的即時預覽

平面相片拍攝升級

在平面相片拍攝上,HERO10 Black 可支援最高 2300 萬像素(HERO9 Black 2000 萬畫素),甚至從 5K 4:3 影片中也能直接擷取最高 1960 萬像素的靜止影像,讓你錄影到一半想拍照時不用停下來轉換,回家擷取影片就能得到清晰的相片。如果在低光源情境,GP2 全新演算法能在影片拍攝期間,以低光源套用本機色調對應與雜訊降低功能,在黃昏、日落與光線不足的戶外環境最為明顯。新一代 GoPro 的功能可讓你更輕鬆地拍出宛如單眼拍的大景相片。

防水升級

對於常在戶外紀錄運動過程的人來說,值得注意的亮點還有全新鏡頭護蓋。HERO10 Black 的鏡頭護蓋是具有洩水功能,更耐刮、殘影更少的疏水性玻璃,當水珠落在鏡頭護蓋上,有如停留在荷葉上維持原狀沒散開,輕輕一倒就能滾下鏡頭蓋。「跑者是防水的!」HERO10 Black 幫助跑者即便在雨天跑步都能拍出清晰影像,對下雨天拍攝更加實用。此外,HERO10 Black 鏡頭護蓋可拆卸用在 HERO9 Black上。

詳細商品資訊請見 GoPro 台灣粉絲團

編輯實測

運動星球實際找了三種情境:公路 + 越野跑、夜間訓練,測試 HERO10 Black 在這些練跑最常見狀況下的影像表現。

公路 + 越野跑

在大晴天跑步時不可避免逆光,此時可見 GP2 全新演算法,能在錄影模式期間自動偵測校正,將原本可能過曝的畫面處理到不至於讓視覺產生不適感,色彩細節也很到位。另外,HyperSmooth 4.0 的影像穩定功能內建ˇ地平線水平功能,搭配效能更好的線性+地平線水平數位鏡頭,讓我們僅很一般地以 GoPro 頭部綁帶拍攝,就能在無論上階梯、上坡跟拍等可能產生明顯晃動的情況下,卻能拍攝出清楚流暢的跑步過程。

要提醒的是,GroPro HERO10 Black 的耗電速度相當快,在越野跑時我們選擇 4K120 影片畫質錄影,跑不到 30 分鐘就呈現低電量,本體也持續發熱,建議要錄製長距離訓練或比賽的人,除了選擇 2.7K240 畫質,同時一定要多帶電池。

夜間訓練

雖然 HERO10 大升級全新 GP2 處理器,此次廠商也很強調他們的 3D 雜訊降低功能可降低影片雜訊,在光線不足的戶外環境效果最為明顯。不過,實際測試夜跑訓練最常去的環境 - 河濱公園,建議不用太過期待它的夜間錄影,如果跟 iPhone 13 比較恐怕會大失所望。不過,如果調到相片模式拍攝夜間相片,可以得到不錯的色彩呈現結果。

HERO10 拍攝夜間相片

撰稿拍攝/Dama

錄影協力/Aaron

運動科學網

跑步訓練時哪種擺臂能量消耗最大?

2021-01-06

跑步是人類與生俱來的移動模式之一,透過近代運動科學的興起以及持續不輟的研究,有關跑步生物力學機制的論文已相當豐碩,然而卻較少研究探討到跑步訓練時,手臂擺動對於能量消耗的影響,以及不同擺臂姿勢或型態對跑步時能量消耗的影響又有多少?

跑步訓練時如何擺臂會影響能量消耗嗎?

2014 年一篇名為《The metabolic cost of human running: is swinging the arms worth it?》的研究,實際針對跑步時的不同擺臂姿勢對能量消耗的影響進行研究。

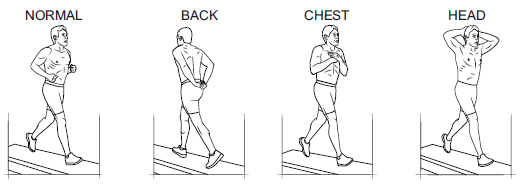

他們研究了 13 位年輕跑者,在跑步機上以 11.5 km/h 的速度(每公里配速5分13秒)進行正常擺臂(Normal)、雙手交叉放背後(Back)、雙手交叉放胸前(Chest)以及雙手交叉放頭頂(Head)等 4 種不同擺手姿勢的跑步,並同步收集他們跑步時的能量消耗與動作變化情形。雖然一般跑者很少會把手放在背後或頭頂跑步,但此研究是希望了解,當手臂不正常擺動時,會對跑步動作及能量消耗有什麼影響,因此設定了不同擺放位置。不過值得注意的是,雙手交叉放胸前的擺臂方式,類似於一些習慣將手緊貼胸前並幾乎不擺動的跑者。

探討不同擺臂姿勢下跑步的能量消耗(Normal: 正常擺臂;Back: 雙手交叉放背後;Chest: 雙手交叉放胸前;Head: 雙手交叉放頭頂) ©Journal of Experimental Biology, 217(14), 2456-24

雙手放頭頂能量消耗最高

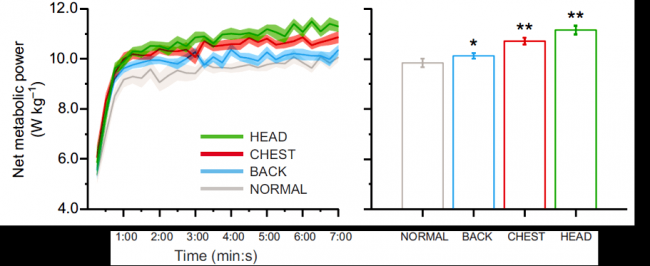

研究發現正常擺臂(Normal)的能量消耗(net metabolic power) (下圖中的灰線) 是最低的,而雙手交叉放背後(Back)、胸前(Chest)以及頭頂(Head)上跑步皆比正常擺臂分別多出3%、9%、13%的能量消耗。

跑步時正常擺臂(Normal)的能量消耗顯著低於手放胸前(Chest)、背後(Back)以及頭頂(Head) (*及**符號表示與正常擺臂有顯著差異) © Journal of Experimental Biology, 217(14), 2456-2

擺臂動作有助減少身體旋轉

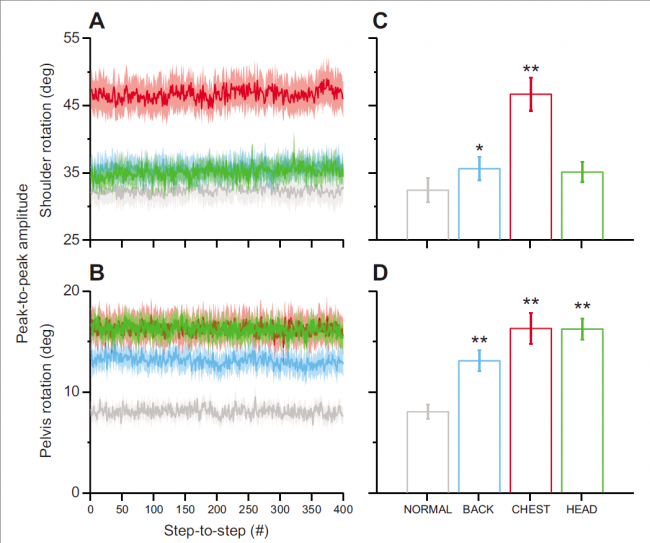

這項研究也發現,當跑步時不擺臂,其肩膀與骨盆左右旋轉的幅度會比正常擺臂來的高。雙手交叉放背後、胸前及頭頂分別增加了10%、44%、8%的肩膀左右旋轉幅度以及63%、102%、101%的骨盆旋轉幅度。

此結果反映出,跑步時的擺臂動作有助於減少身體的旋轉。因為擺臂時所產生的力量可與擺腿所產生的旋轉力量相互抵銷,進而減少軀幹的轉動,藉此達到較少的能量消耗。換言之,當跑速增加擺腿力量隨之增加的情況下,擺臂的幅度自然也需要相應的提高,就如同衝刺跑時,我們會自然加大擺臂動作來穩定軀幹姿勢,避免身體過多的旋轉。

跑步時正常擺臂(Normal)的肩與骨盆旋轉幅度低於手放胸前(Chest)、背後(Back)以及頭頂(Head) (*及**符號表示與正常擺臂有顯著差異) ©Journal of Experimental Biology, 217(14), 2456-24

擺臂所產生的力量可與擺腿所產生的力量相互抵銷,進而減少軀幹的轉動與能量消耗。如衝刺跑時,擺臂與擺腿會相互對稱的提高與減少,藉此抵消兩者間的力量,使軀幹保持穩定

結語

跑步時的擺臂是相當重要的,它可以幫助我們抵消擺腿時所產生的旋轉力量,進而減少軀幹的轉動與能量消耗,讓我們跑得更省力。雖然平常跑步時,我們很少會將手放在背後或頭頂,但值得注意的是,當擺臂過小時容易產生像研究中雙手交叉放胸前的姿勢。因此,適度的擺臂,並隨著跑步速度調整擺臂的程度,才能減少不必要的能量消耗。

參考文獻:

Arellano, C. J., & Kram, R. (2014). The metabolic cost of human running: is swinging the arms worth it? Journal of Experimental Biology, 217(14), 2456-2461.

撰文/董智尚、陳韋翰、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:跑步時的擺臂對能量消耗有影響嗎?

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

運動星球

5i50 Taitung 國際鐵人三項賽 在台東活水湖順利落幕

2017-03-18

2017年Sinox IRONMAN70.3國際鐵人三項賽於台東活水湖進行,3月18日(六)進行5I50的51.5公里標準距離賽,賽事已於十點四十五分關門時間順利落幕,明天3月19日(日)則將進行的是113公里距離,本屆IRONMAN70.3 Taiwan第二屆於台東活水湖舉辦,台東景色秀麗,活水湖平靜無波,兩日賽氣候宜人溫度適中,吸引37國近3,000名國內外好手參加,參賽的選手及家屬齊聚台東森林公園為本日奮戰的選手加油!

5150三鐵組_男總一邱偉強(左)及男總二游承翰(右)。

本日5i50鐵人三項標準賽,男子第一名邱韋強,成績02:18:31,第二名游承翰,成績02:21:39,第三名楊博智,成績02:23:36。女子組第一名Meredith Grunden(美國),成績02:50:25,第二名蔡慧蓁,成績02:50:59,第三名CHAN, PUI LING(香港),成績02:52:17。本日5i50鐵人二項賽,男子第一名張培敏,成績02:09:27,第二名李元正,成績02:11:49,第三名黃俊豪,成績02:11:51。女子組第一名李秀如,成績02:22:52,第二名黃仲卿,成績02:40:04,第三名吳雅雯,成績02:41:37。

本屆三鐵組年紀最小的選手許涵雯。

本次賽事將終點移至台東森林公園,擁有腹地開闊的優點,讓家屬齊聚終點區沿線替來自各國的選手吶喊加油,現場宛如野餐嘉年華會,現場歡樂的氣氛獲得選手及家屬們的讚賞及肯定! 明日3月19日將於上午06:00於活水湖進行113公里的IRONMAN 70.3 Taiwan賽事,預料會是一場激烈及快速的賽況,也歡迎台東鄉親至現場共襄盛舉,讓各國選手感受台東在地的熱情。