運動星球

「台灣雲豹」羅維銘:跑步讓我不會失去人生的方向

2016-10-07

自號「亞洲最會跑的男人」,羅維銘自2005年首次參加100公里賽後,陸續挑戰了2009年希臘7日賽、2010年希臘1,000英哩賽、2011年希臘1,000公里賽、2012年匈牙利6日賽、2014年美國紐約10日賽(240小時極限超馬)、2015年斯巴達超級馬拉松賽等國內外比賽,也多次奪得佳績。

「亞洲最會跑的男人」羅維銘

目標超馬賽 自然跑法印證氣的存在

在2014年美國紐約10日賽中,羅維銘以總成績1024公里(640哩)完賽,排名第四,是亞洲與50~59歲分組第一名,也是首位完成10日賽的亞洲跑者。在2015年斯巴達超級馬拉松賽中,他則以34小時58分02秒跑完全程246公里,是少數完成比賽的選手之一。

接下來,羅維銘還將參加拉丁美洲1500英哩賽、美國紐約3100英哩賽。他的夢想是完成全世界所有的超馬正規賽,用他的「不強調心肺的自然跑法」印證「氣」的存在。

丹田吐納 輕鬆跑超馬

羅維銘自特種部隊退伍後,曾擔任大企業老闆的隨扈。另一方面,他從33歲開始玩鐵膽練「氣」,還曾以此技能考取街頭藝人執照。由於隨扈工作有空檔,他便參加跑步社團,在朋友的鼓吹下,挑戰了100公里賽。在這之後,他想,「氣」夠強的話,或許可以輕鬆完成超馬,於是開始全心練跑,期望自己能夠無傷無痛的持續參加比賽。

羅維銘認為,跑步時,一旦用到心肺,就會喘、會累,無法跑太遠,馬拉松比賽的距離就是極限了;同時跑者也容易因傷退休。而運用丹田,也就是核心肌群,跑步距離就可以無限拉長。他採用「吐納」呼吸法,以吐氣來帶動吸氣,全身放鬆,丹田用力,維持在宛如打坐的狀態,也就是「動太極,意丹念,下接地,仰天照,氣萬千」,就可以輕鬆往前跑。

速度有限 里程無限

羅維銘說,速度是有限可能,里程是無限可能。一旦比速度,身體只是機器,容易造成運動傷害。如果以里程為目標,只要完成就是勝利。對他來說,沒有七老八老不能跑步這件事,超馬是沒有盡頭的,下次還有更遠的距離可挑戰,而且越跑越遠越自在。過程中,是在跟自己比賽,而其他參加比賽的人全是同行者。

此外,他認為不能為了跑步而犧牲健康,只要跑者開始依賴止痛藥等藥物,就算是病人。他會盡力延長自己的運動壽命,來證明自己的理念是正確的。

如今,羅維銘每天練跑超過一個馬拉松的距離。他提醒,現在有很多人喜歡湊熱鬧參加馬拉松比賽,卻忽略了平時的鍛鍊,很容易因此受傷,希望大家能夠正視跑步的專業性。

十年來,羅維銘不顧家人反對,堅持練跑,直到跑出成績,家人才逐漸認同。他說,必須要淡泊名利,才有可能長時間投入這件事。如今,跑步仍是他不變的目標,讓他不會失去人生的方向。

撰文/洪禎璐

攝影/楊仁渤

運動星球

練跑強度越高才能激發跑速﹖ 專家警告你會離失敗越來越近

2019-06-25

你的目標賽事是什麼﹖參加人生初鐵515﹖有朝一日參加超級鐵人三項226﹖在年底馬拉松賽季跑一場全馬﹖還是5K破PB﹖無論目標是什麼,相信你都曾對自己說過「我要比之前更盡力練跑!」但是,知名線上專業教練團隊 Runners Connect 指出,這是完全錯誤的方法,如果你這樣想,幾乎可以保證你為失敗做好了準備!

作為一名跑者,最難以掌握的就是你不需要每次都跑得比之前更快、更遠或是強度更高;事實上,偶爾跑得比你的潛力還低或慢,可以帶來更持續的改善。你可能很難理解為什麼,以下研究和數據可以證實。

練跑強度越高才能激發跑速﹖ 專家警告你會離失敗越來越近

高強度訓練比較有用﹖

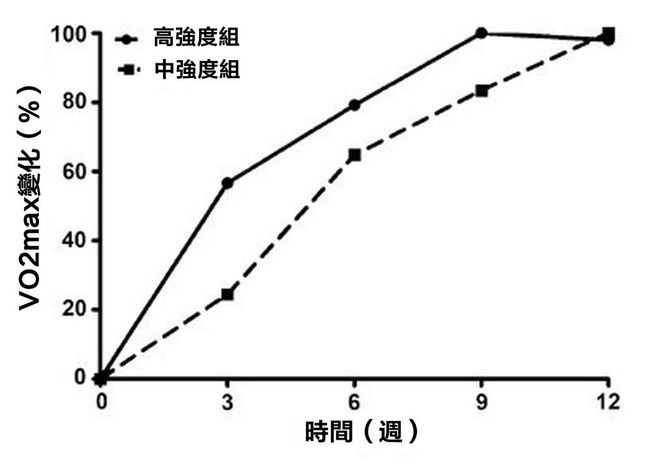

一項發表於歐洲應用生理學期刊(European Journal of Applied Physiology)的研究中,研究人員將受試的運動員分為兩組﹕中強度組與高強度組,中強度組運動員在接近最大強度的情況下進行一系列訓練,為期12週;高強度組則進行相同類型的訓練(相同的重複距離和休息量),但強度較中強度組高。結果發現,高強度組在3週後,VO2 max(最大攝氧量)比中強度組高30%。

但是!

你以為上述結果根本不支持本文第一段的論點嗎﹖這項研究還沒完!研究者進一步在相同的訓練方法紀錄了6週、9週和12週的VO2 max變化,有趣的事發生了。9週後高強度組的VO2 max比中強度組高10%,更重要的是,9週後高強度組開始停止進步;到了第12週,兩組已達相同的VO2 max進步水平。

顯然地,這項研究表明,雖然你會在跑步訓練的最初幾週得到快速進步,但這種進步曲線將趨於平穩,隨著時間越久,效果越趨近於中強度訓練。

圖表翻譯來源:Runners Connect

知識便利貼︱最大攝氧量VO2 max

每個人1分鐘所能攝取消耗的氧氣量有一定限度,從事最激烈運動時,每分鐘所能攝取消耗的氧氣的最高值,即為最大攝氧量。由於最大攝氧量與心肺耐力有密切相關,被公認是心肺耐力的最佳單一指標。

攝氧量與體重、性別、年齡、高度、遺傳與活動水準等因素都有關,因此,最大攝氧量常除以個人體重,也就是用每公斤體重每分鐘的攝氧量來表達(毫升/公斤/分鐘)。e.g. 一位60公斤的人在最激烈運動中,測得最大攝耗氧量3.0公升時,其最大攝氧量為每公斤體重每分鐘50毫升(50 ml/kg/min)。

想快速進步,先考慮受傷風險

當然,以上述研究結果來看,多數運動員仍會選擇高強度的訓練,雖然12週後結果趨於相同,但能快點達到訓練效益當然要快點達成。

要注意的是,上述研究並未涉及運動傷害和過度訓練的增加曲線,以及對於長期進步的影響。但以往許多研究和實際案例已證實,訓練強度增加與傷害風險提升有關,也就是說,訓練越硬(越快),越有可能受傷。

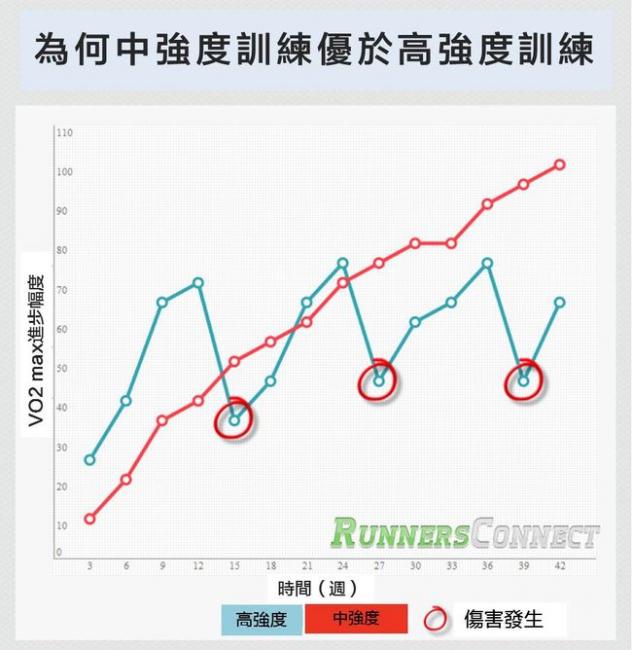

Runners Connect總教練Jeff Gaudette指出﹕「他遇到許多跑者在傷病週期間訓練過度,這反而會阻礙長期進步,因為每向前兩步,你就會退後一步。」正如下圖所見,高強度跑者在幾週之內,VO2 max進步幅度遠遠領先於中強度跑者,但不久之後,高強度跑者遭受了他第一次受傷,影響長達1-2週。雖然高強度跑者在幾週的高強度訓練後就能追上慢慢跑的中強度跑者,但是,受傷的循環很可能繼續重演,直到高強度跑者遠遠落後於穩定進步的中強度跑者。

圖表翻譯來源:Runners Connect / 數據來源:歐洲應用生理學期刊

更讓人惋惜的是,在訓練42週後,高強度跑者再也無法透過幾週的艱苦訓練,來彌補與中強度跑者的這段差異,他們將繼續用盡全力激發潛能,直到終於學會用適度的強度訓練為止。

資料來源/Runners Connect, 運動生理學網站

責任編輯/Dama

運動星球

競技變健美!跨欄選手變身金牌健身模特兒

2016-09-14

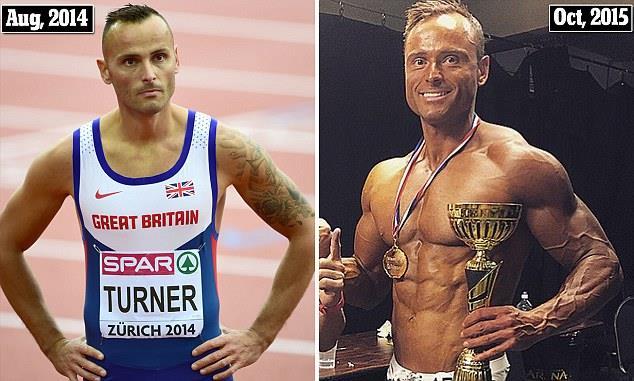

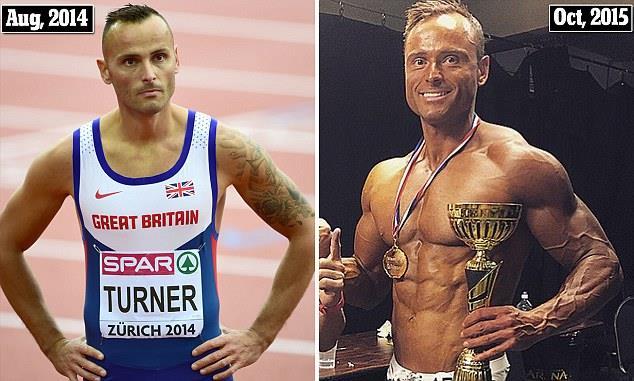

每日郵報報導,英國110米跨欄有史以來第三快的運動員,同時也是英國聯邦運動會金牌得主安迪·特納(Andy Turner)於2014年從競技場上退役,自那時開始他轉型成為一位獲獎連連的健身模特並開設健身課程,幫助他人實現轉型的夢想。

Andy Turner ©bbc.co.uk

不認得前奧運110米跨欄選手安迪·特納?你可以被原諒,因為他已經從一個精實的田徑運動員變成一位大塊肌肉的健美選手。

當他在英國代表隊時,他參加過2004年、2008年和2012年的奧運會,並於2011年的大邱世錦賽時,因為古巴選手羅伯斯被取消資格而獲得一面銅牌。當他在2014年未能成功捍衛他在格拉斯哥英國聯邦運動會的冠軍衛冕連任頭銜,現年35歲的特納便宣布退休,跟隨他的弟弟蓋瑞的腳步進入健身模特的世界,把他的銅牌換成了古銅色皮膚。

Andy Turner ©allsportsintheworld.com

同儕競爭可以成為一個夢幻的激勵動力,但與他動輒參加健美界最高境界競賽如在俄亥俄州舉辦的阿諾經典健美賽的弟弟相比,安迪當然不可能和他在同一水平上競爭。但由於把釘鞋換成緊身衣的他,體型在過去的15個月以來不斷像吹氣球一樣激壯起來,特納已經在上個月的邁阿密專業健身模特大賽之中的35歲以上組別光榮奪冠。特納已經證明,只要保持追求卓越的心態,你可以在很短的時間裡創造奇蹟。

在成功奪冠之後,這位諾丁漢出生的健身狂甚至開始傳授他特製的12週肌肉的增長計劃秘訣。特納現在擁有自己的健身網站,客戶可以支付這位英國第三快的前跨欄選手一小時£80英磅來獲得一對一健身課程的特權。

這位35歲的健身教練也提供營養計劃諮詢和團體課程,為想向前英國聯邦運動會冠軍效法來轉變體質的客戶們提供一個機會。

Andy Turner ©dailymail.co.uk