運動星球

天利盃鐵人三項賽7日登場高手雲集 張家姐弟連霸氣勢旺

2017-10-06

2017天利盃宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽10月7日在宜蘭梅花湖登場,女子組張嘉家將尋求五連霸,張婷婷和張家豪力拼半程鐵人賽四連霸,藝人賈永婕和先生王兆杰、「蜜桃女孩」賴薇如、主播岑永康也與會,精采可期。

梅花湖熱鬧滾滾,6、7日比全運會,7日中午接著比天利盃鐵人賽。

天利盃鐵人三項賽總獎金超過35萬元,沿途山明水秀,周邊道路交管方便、比賽路線坡度適中、交通上台北可當日往返,成為台灣鐵人初馬聖地,也成為梅花湖居民一年一度的盛會,更是許多台灣精英鐵人每年非比不可的口袋名單。

比賽分為兩天,10月7日先進行51.5公里標準賽(游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里)和標準接力賽,8日進行25.75公里半程賽(游泳0.75公里、自由車20公里、路跑5公里)和接力賽,勢必將為梅花湖帶來龐大的人潮。

參賽選手臥虎藏龍,包括2018印尼亞運培訓隊張綺文、林威志、郭家齊、林威凱、「張家班」張嘉家、張婷婷和張家豪,還有黃于嫣、林志峰、陳姵瑀、謝巧薰和莊蕙名等潛力新秀,競爭之激烈可以想見。

張嘉家(左起)將在天利盃鐵人賽尋求五連霸,張婷婷和張家豪則各自爭取半程鐵人賽四連霸。

素人鐵人選手也大有來頭,「鐵人辣媽」賈永婕、主播岑永康及藝人「薇如」、曾是台灣蛙后、目前轉戰鐵人三項的李詹瑩及「獨腳鐵人」阮錦源、已完成百場鐵人賽的張榮川等都將與賽,展現對鐵人的熱愛,以及自我挑戰的意志力。

邁入第十屆的的梅花鐵人賽今年再度由天利證券投資顧問有限公司冠名贊助,為感謝宜蘭縣政府和長眾的長期支持,多項好康大放送,包括設籍宜蘭縣者、男子滿65歲、女子滿50歲者及連續十年參加梅花湖賽事者,都可享報名費半價優惠。

另外,大會也將頒獎表揚連續十年參加梅花湖賽事選手,所有報名者均可獲贈市價590元的德國の沐浴洗髮乳,現場摸彩活動也全面加碼,將送出 Prisma全碳纖維公路車兩台、Expert登山車一臺,及市價35,800元的可愛馬電動自行車。

場還將有特搜「天利」LOGO集點趣活動,凡於大會主舞台背板及週邊行動看板,持行動裝置下載特搜『天利』LOGO集點趣專屬AR擴增實境APP,將鏡頭對準AR擴增實境辨識圖,集到3個不同『天利』LOGO圖樣,即可獲得精美小禮物。

資訊、圖片提供/中華民國鐵人三項協會

責任編輯/Oliver Wu

《運動星球》徵稿,針對運動產業、訓練教學、應用資訊、健康話題等議題,需要您的獨特觀點,歡迎專業人士來稿共同交流。投稿請寄service@sportsplanetmag.com,文長至少800字,圖片請標註來源,並請附上個人100字內簡介,文章若採用將由編輯潤飾,標題及圖片如需修改將事先與您連絡討論。

運動星球

LAVA TRI苗栗通霄站 周末通霄海水浴場熱鬧登場

2017-05-18

本週末的通霄很熱鬧!「2017LAVA TRI 鐵人系列賽-苗栗通霄站」,將於5月20日及21日,假苗栗通霄海水浴場舉辦;本活動已連續4年於苗栗通霄舉辦,吸引了超過2,000名選手報名參與。5月20日上午6:30進行53公里鐵人二項組及35公里Try Tri二鐵組賽事,5月21日上午6:30進行51.5公里標準鐵人三項組、上午7:05則接著進行32.75公里Try Tri三鐵組賽事。

本次LAVA鐵人系列賽分標準鐵人三項、鐵人二項、Try Tri三鐵組、Try Tri二鐵組。標準鐵人三項賽事距離總長51.5公里,包括游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里;Try Tri三鐵組賽賽事距離總長25.25公里,包括游泳0.75公里、自行車26公里、跑步6公里;鐵人二項賽事距離總長53公里,包含跑步3公里、自行車40公里、跑步10公里;Try Tri二鐵組賽賽事距離總長35公里,包括跑步3公里、自行車26公里、跑步6公里。

本次Tri Club鐵人俱樂部對抗賽,南北各地不少鐵人隊伍爭相組隊參賽,包括「台積電鐵人幫」、 「大苗栗哈鐵人」、「康橋國際學校」、「博克多鐵人隊」、「191鐵人隊」、「瘋三鐵」、「DVTT」、「LAVA鐵人概念店」、「台積電鐵人幫」、「國泰產險鐵人隊」,多達9隊創下歷史之最。

運動結合當地觀光特色,也是本次2017LAVA TRI 鐵人系列賽-苗栗通霄站的重要亮點.為結合在地人文特色,5月21日當天,苗栗縣立坪頂國小也出動戰鼓隊參與,為路跑賽段的選手加油打氣;屬於在地社團的大苗栗哈鐵人及坪頂國小也將認養路跑補給站,將為選手提供最強的補給後盾;苗栗縣立苑裡高中則透過參與志工活動,深入參與本次賽事,也讓來自全台的2,000名鐵人選手感受到苗栗的熱情。

2017 LAVA TRI苗栗通霄站,本周末將於通霄海水浴場登場。 台灣鐵人三項公司/提供

運動星球

361°品牌日 尋找361位馬拉松賽場上的灰姑娘

2017-03-01

國際新興運動品牌361°海外事業部在成功帶領台灣鞋類設計師於國際打下基礎後,於2016年正式進入台灣市場,希望將台灣DNA的跑鞋繼續深耕發展,並將於3月6日星期一推出品牌日特別企劃。為慶祝難得的品牌日同時回饋跑友的支持,將推出線上商城限量361雙跑鞋每雙只要361元即可到手,同時不限消費金額即可加價36元購買2017金門馬拉松十年有成紀念T shirt,最具誠意的回饋將於361°品牌日火力推出。

361°品牌日讓你化身馬場上的灰姑娘,將在線上商城推出獨家優惠。

限量361雙鞋款 讓你成為馬場上的灰姑娘

361°品牌日主推的跑鞋優惠將大大造福馬場上的菁英們,3月6日星期一零時起,限時24小時內,於361°台灣官方購物網購買指定鞋款鞋碼,回饋價只要361元,並將個人半年內的馬拉松完賽證明電郵至主辦單位信箱,經驗證完賽證明後將通知出貨。半年內將邀請獲得品牌日優惠的跑者穿著361°跑鞋回到賽場上,並公開心得回饋,分享這趟命中注定的灰姑娘之旅。

加購36元贈送金門馬拉松十年有成紀念T-shirt

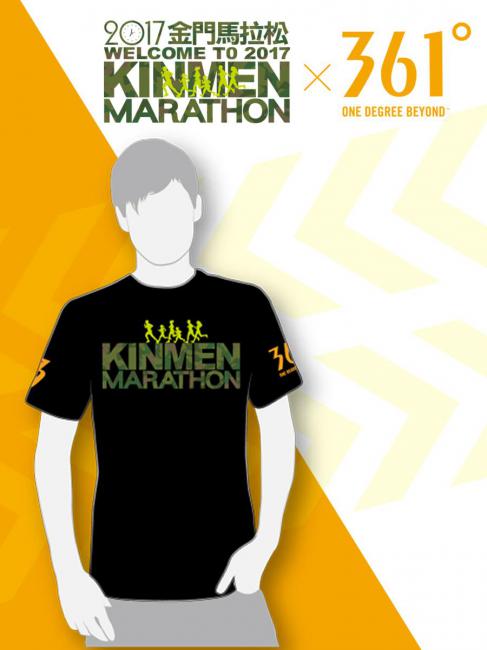

361°連續九年支持金門馬拉松,與2017年金門馬拉松推出官方聯名的十年有成紀念T-shirt,也深受跑友喜愛,獨特的金門戰地風情是本次設計的一大賣點,為慶祝361°品牌日主辦單位也特別釋出限量T-shirt要回饋給跑友,凡於3月6日星期一於線上商城購物,不限消費金額都可加價36元獲得一件金門馬拉松紀念T shirt,運動穿搭都加分的紀念T-shirt只在361°品牌日。

與金門馬拉松聯名的十年有成紀念T Shirt讓你在品牌日以36元帶回家

分享加碼 再抽2017全新鞋款361-BIOCHASER

361°品牌日已進入倒數計時,分享361°官方粉絲專頁品牌日活動貼文並tag好友,即有機會抽中最新上市的17年春夏主打鞋款361-BIOCHASER,俐落流線的速度型跑鞋設計讓你即使不在馬場上也能穿搭有型,此鞋款獲得跑友的高度評價,本周正式於全台361°經銷通路開賣。

消費者除了在全台摩曼頓、一亨經銷通路及百貨直營櫃點可以找到361°,官方購物網更是擁有最完整的361°國際線產品及尺碼,所有鞋款服飾皆由台灣設計開發團隊操刀,從各類專業跑鞋、籃球鞋到休閒鞋款一應俱全,消費者能針對不同運動需求挑選適合自己的產品,在家動動手指即可輕鬆購入好物。目前購物網全面免運費,後續也將不定期舉辦超值回饋活動給喜好線上購物的朋友,註冊加入361°網站,即可獲得最新的第一手消息。

品牌日詳細活動辦法請上361° TAIWAN官方購物網。

資訊、圖片提供:361° TAIWAN

2017春夏季全新鞋款361-BIO CHASER簡單俐落的外型,一上架就受到廣大跑友的關注。